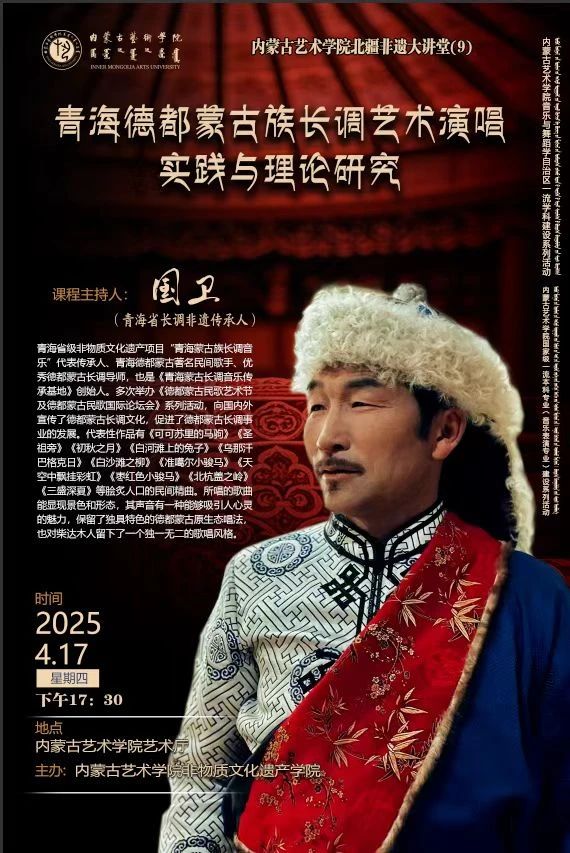

非物质文化遗产学院邀国卫开讲 共探德都蒙古长调与内蒙古长调魅力

近日,内蒙古艺术学院非物质文化遗产学院特邀青海省级非物质文化遗产项目“青海蒙古族长调音乐”代表性传承人国卫,举办了一场精彩纷呈的德都蒙古长调民歌讲座,带领师生深入领略长调艺术的独特魅力,剖析不同地域长调的鲜明特色。 国卫出生于青海省海西蒙古族自治州都兰县,在长调的悠扬旋律中度过童年。尽管成长过程中学习条件艰苦,但凭借对长调艺术的赤诚热爱与执着追求,他从一名热爱长调的少年,逐步成长为德都蒙古长调领域的知名民间歌手、优秀导师,并创立了传承基地。多年来,他活跃于国内外舞台,以极具个人特色的演唱风格,将德都蒙古长调的魅力传播到世界各地,收获众多荣誉;同时,通过举办一系列活动,有力提升了德都蒙古长调的国际影响力。 讲座现场,国卫不仅系统全面地介绍了德都蒙古长调,还分享了与内蒙古长调的深厚渊源。他回忆起早年反复聆听蒙古族长调大师哈扎布老师的磁带,潜心学习经典曲目《走马》的经历。为了让师生们更直观感受内蒙古长调的魅力,国卫现场深情演绎了《走马》,歌声悠扬,让听众仿若置身于广袤无垠的内蒙古草原。 在探讨德都蒙古长调与内蒙古长调的差异时,国卫表示,地域环境对长调风格的形成起到了关键作用。青海德都蒙古长调高亢激昂,犹如高原上呼啸而过的劲风,彰显出坚韧不拔的独特气质;而内蒙古长调则辽阔悠远,恰似一望无际的草原,传递出豁达豪迈的情怀。 针对德都蒙古长调,国卫详细阐释其丰富内涵。内容上,德都蒙古长调饱含着对祖国、家乡的热爱以及对美好生活的向往,既传承了蒙古族民歌的传统精髓,又发展出鲜明的地域民族特色;演唱形式上,以高亢的音调、宽广的音域为显著特点。在分类方面,时政、喜庆、婚礼等多种类型的歌曲,生动展现了蒙古族群众的生活百态与情感世界。在演唱方法讲解环节,他着重剖析了气息、共鸣的运用技巧,以及“诺古拉”“滑音”等特色演唱技法,强调气息与共鸣是演唱根基,通过“诺古拉”润色、滑音辅助,能够完美呈现德都蒙古长调的独特艺术魅力。