“北方身体”音乐舞蹈非遗文化研究与实验剧场项目—“森林文化与歌舞”调研创演系列活动

中俄跨界民族民间歌舞考察与研究——

以鄂温克族“伊堪”为例讲座报道

2025年3月27日下午,我校开展了“森林文化与歌舞”调研创演系列活动——中俄跨界民族民间歌舞考察与研究一以鄂温克族“伊堪”之专题活动。本次活动为2025年“北方身体”横向项目学术活动的部分之一,主要分为两个部分一是丽娜老师主讲的关于鄂温克族伊堪歌舞的讲座;二是舞蹈学院10名学生对于鄂温克族“伊堪”舞蹈组合的展演。 图1 活动海报 本次讲座由非遗学院乌兰其其格老师和舞蹈学院呼德勒老师共同主持,特聘教师丽娜老师为主讲人,参与讲座人员为舞蹈学院、音乐学院以及非遗学院的部分学生,讲座地点于内蒙古艺术学院图书馆二楼多功能厅进行。讲座中,丽娜老师主要从鄂温克族(埃文克)概况、鄂温克族使鹿部伊堪歌舞概况、俄罗斯埃文克伊堪歌舞考察、跨界民族民间歌舞一伊堪(依堪)歌舞的现状考察与研究、伊堪(依堪)歌舞的传承与创新等五个方面来进行具体的介绍。 图2 乌兰其其格老师与呼德勒老师

首先,丽娜老师对于鄂温克族的历史溯源与跨界分布进行了详细的介绍:鄂温克族使鹿部,也称为“使鹿鄂温克人”,是古老的狩猎民族。史料记载,唐代称其为“鞠国”,清朝称其“使鹿部”,因使用和饲养驯鹿而得名。其祖先公元前2000年居住在外贝加尔湖和贝加尔湖东北部的尼布楚河上游的温多山林苔原高地。16世纪至17世纪中叶,迁徙到贝加尔湖西北方向的勒拿河一带。大约清嘉庆二十五年(1820年),使鹿鄂温克人四个氏族,75户约300余人口,携带600多头驯鹿沿着石勒喀河流域边游猎边渡过阿穆尔河(黑龙江)迁徙到我国中国黑龙江省漠河一带的阿勒巴吉河流域,以“乌力楞”(家族公社) 为单位,过着游猎和牧鹿生产生活。清咸丰八年(1858年)使鹿鄂温克人再次迁徙至大兴安岭北端的额尔古纳河右岸原始森林里生活。目前主要居住在内蒙古呼伦贝尔市根河市敖鲁古雅鄂温克民族乡,人口总数300余人,使用语言为满——通古斯语族敖鲁古雅方言,没有文字,信奉萨满教。

图3 丽娜老师

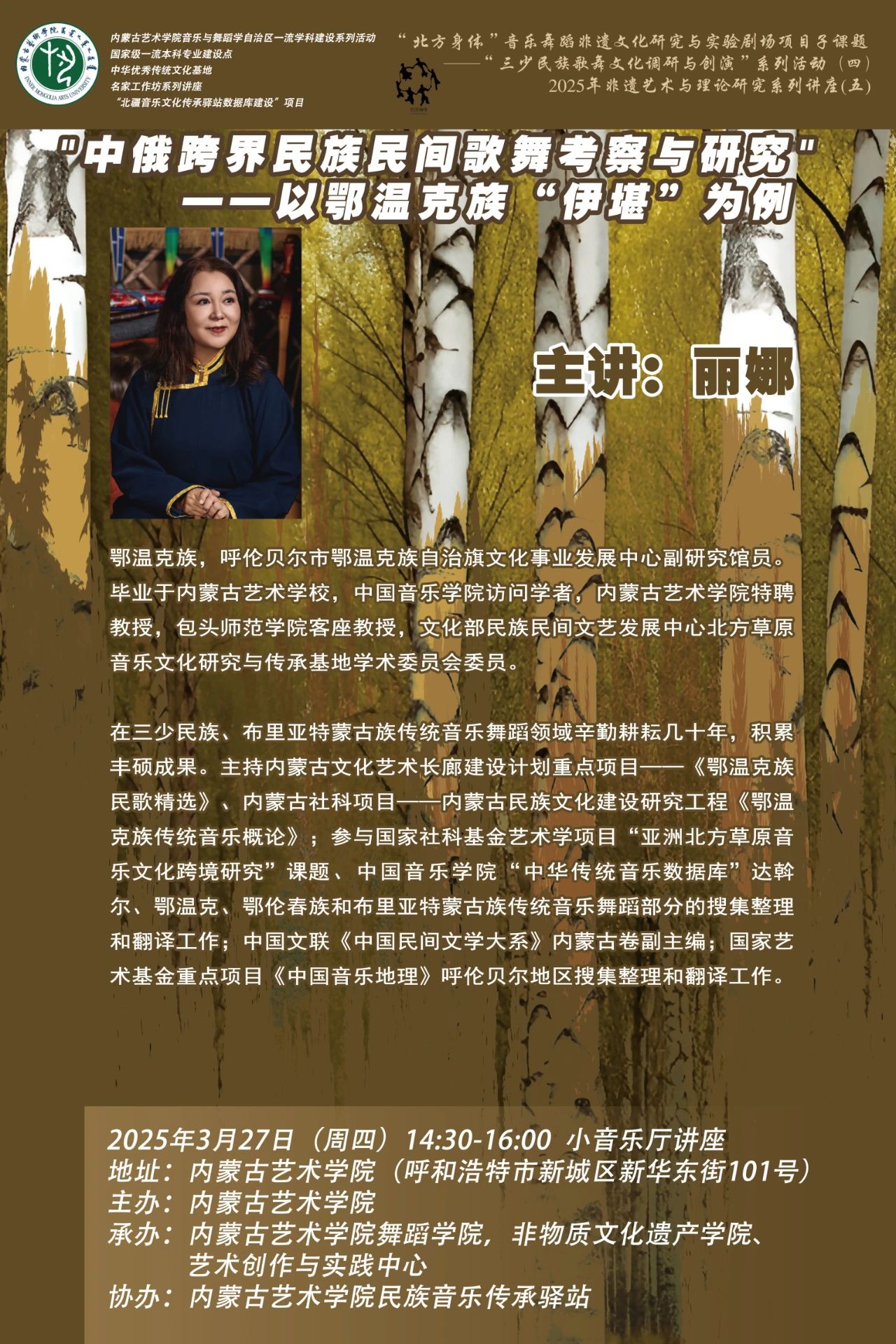

其次对于伊堪歌舞中的森林民族仪式与精神图腾等知识为大家进行了普及讲授。从其仪式结构与功能来看:篝火圈舞是歌舞以点燃篝火为起点,参与者围圈起舞,沿太阳运行方向转动,象征与自然的共生。领舞制度则是由“优嫩”(中国鄂温克人)或“伊卡嫩”(俄罗斯埃文克人)主导,需具备即兴编词、掌控节奏的能力,兼具主持人与文化传承者角色。伊堪歌舞对于游猎于原始森林里的使鹿鄂温克人而言,所体现出的社会功能为既是狩猎后的社交活动。内容也有表达面对迁徙和苦难的乐观主义民族个性和对于美好爱情的向往。音乐与舞蹈形态上:呼号与原始音阶:呼号(如“holiday”“ac”)模仿自然声响,学术界认为是古代鄂温克语的遗存;中国使鹿鄂温克民歌分长调哈安(悠远叙事)与短调哈安(节奏明快),俄罗斯埃文克民歌贺根则多为短调民歌。中俄鄂温克族伊堪所存在的异同:共性为舞蹈动作特征均为双脚交错踏步、双臂发力腾跃,体现狩猎文化的动态张力;强调体力竞技,舞步、仪式结构、领舞者角色高度相似,印证同源文化基因。差异:中国鄂温克伊堪歌舞中舞歌多以领舞者优嫩根据不同场合进行即兴填词;俄罗斯埃文克人的依堪的舞歌则以呼号为主,舞歌更多侧重模仿各类动物吼叫声和鸟类的鸣声。

图4 丽娜老师为大家介绍伊堪舞蹈动作

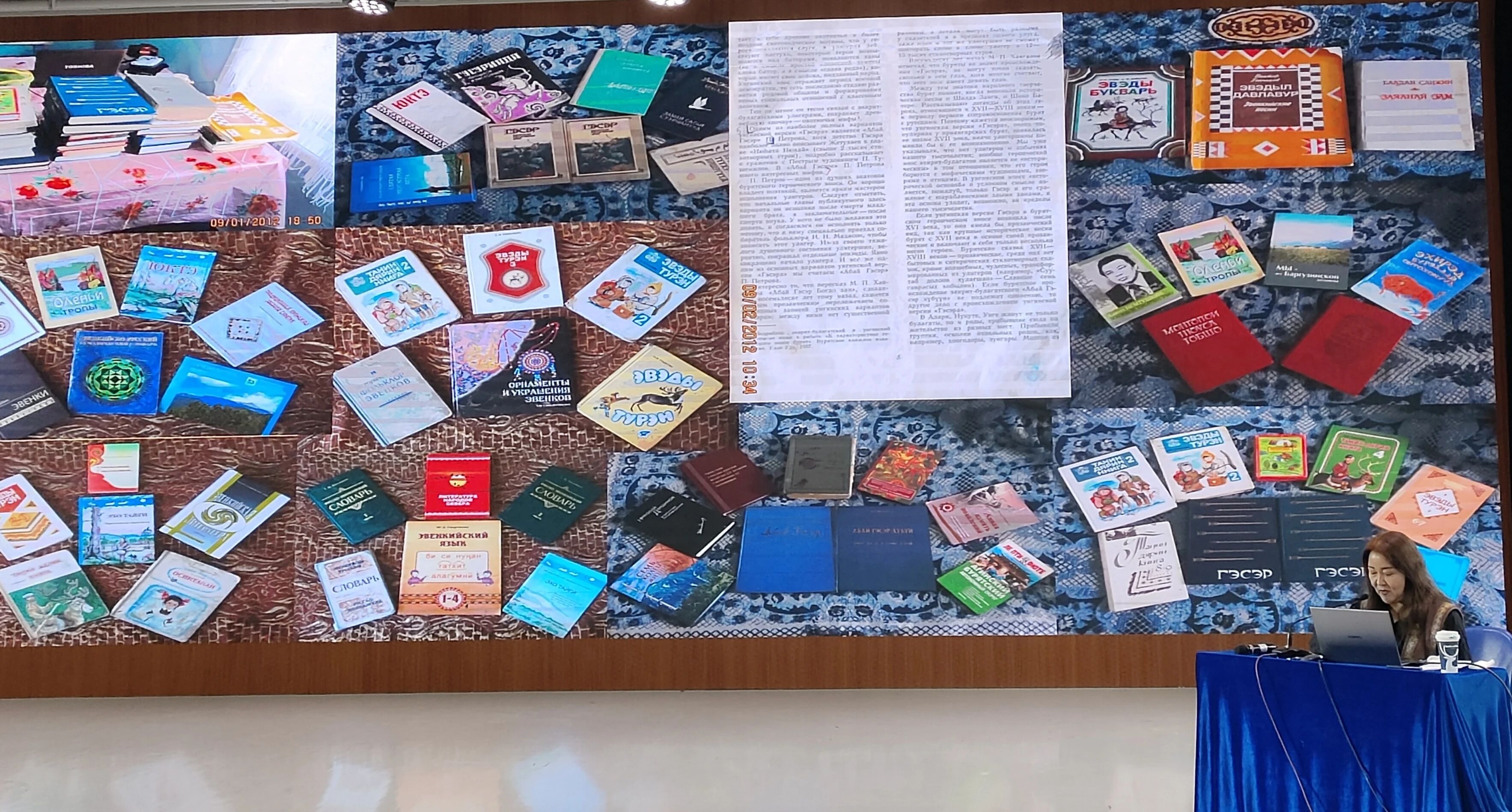

除此之外,丽娜老师还为大家展示了自己多年的田野调查研究收录成果——即对濒危文化的抢救性挖掘:2010-2019年期间分别五次进行俄罗斯埃文克传统歌舞田野调查(萨哈雅库特共和国、乌兰乌德布里亚特共和国、三次邀请俄罗斯埃文克艺术家到中国进行深度采访),主要通过一些手段来保存文化遗产:如技术记录:拍摄超5000张资料照片。并录制中国使鹿鄂温克人的濒危民歌素材,整理12首伊堪歌曲及30余首民歌、说唱故事及萨满歌曲。口述史采集:访谈传承人玛利亚·索(中国)、玛妮(中国)安娜·纳默列耶娃(俄罗斯)、斯尼勒格(俄罗斯)、伊萨克夫(俄罗斯)、谢尔盖˙阿尤西(俄罗斯)等。复原“优嫩”即兴创作逻辑。跨文化验证:中俄学者互赠音乐专辑(如《太阳姑娘˙玛妮使鹿鄂温克民歌演唱专辑》),通过旋律对比确认文化亲缘性等等。

图5 丽娜老师田野图片

图6 丽娜老师田野收录资料

讲座最后,丽娜老师提出了传承与创新这一对概念,对于伊堪舞蹈的传承发现讲述了多个案例,提到了内蒙古艺术学院分别三次邀请使鹿鄂温克传承人举办展演及进行录音和口述访谈,内蒙古民族音乐“传承驿站”编辑出版《太阳姑娘——鄂温克族使鹿部传统音乐传承人玛妮˙尼格莱˙固德林演唱专辑》;哈尔滨音乐学院举办“中俄音乐交流国际学术研讨会”推动了跨界民族音乐学术交流与合作。中央民族大学舞蹈学院引入俄罗斯民间舞蹈家,开展伊堪歌舞教学;《敖鲁古雅》舞台剧,以中俄民间素材进行创作,曾荣获智利国际民间舞蹈大赛金奖;根河市乌兰牧骑原创舞蹈《使鹿部伊堪》的舞蹈音乐创作采用了玛妮演唱的“宁恩阿坎”说唱《蟒弈的故事》中两段经典唱段曲调与中俄鄂温克舞歌素材的结合达到了完美的传承与创新。并荣获内蒙古自治区“五个一工程奖”荣誉。传统舞步夸张化,加入腾跃与旋转,强化视觉冲击力。还有,跨界合作中俄罗斯艺术家斯宁格改编伊堪呼号为现代音乐,在社交媒体引发关注等等。

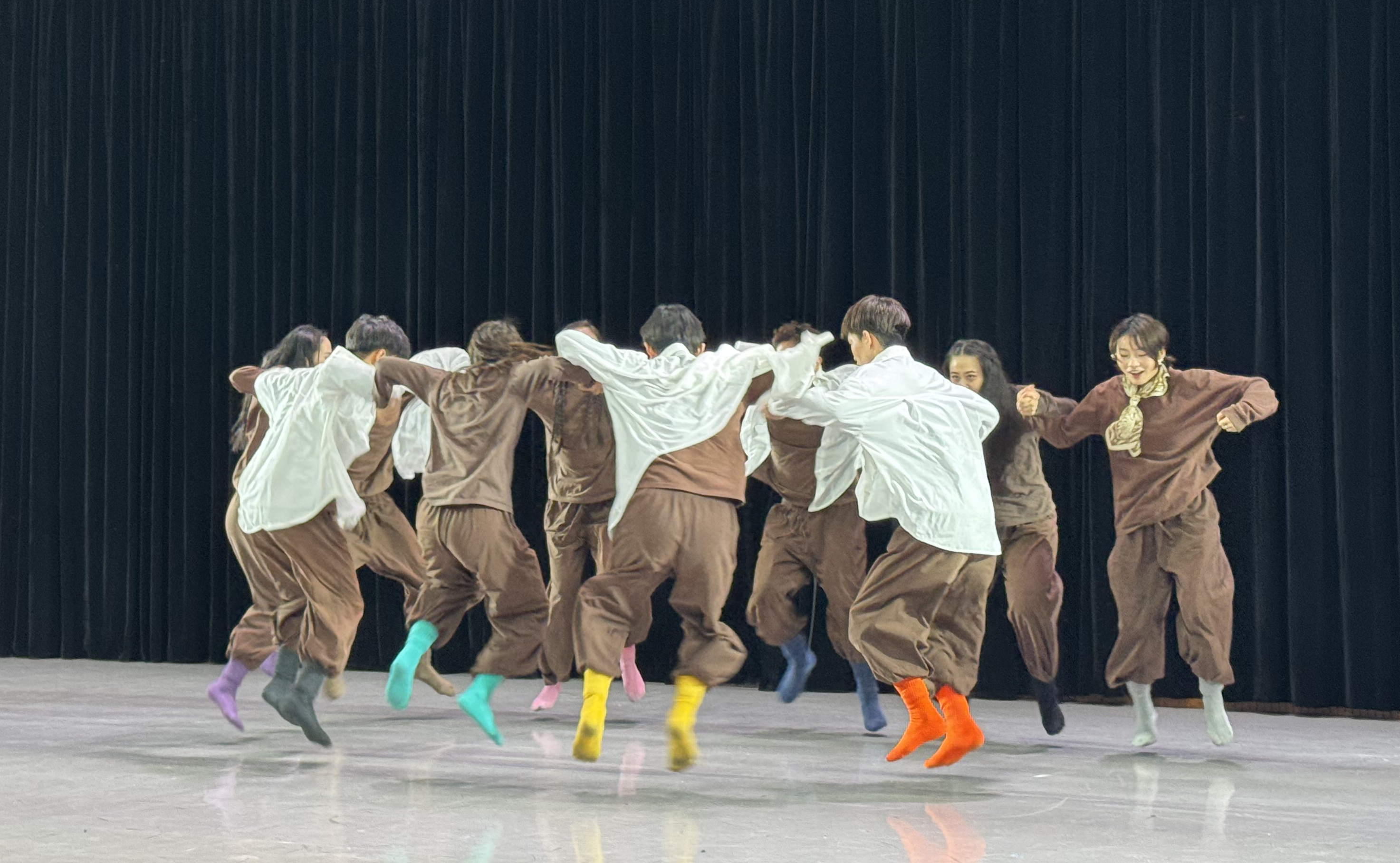

展演开始前呼德勒老师提到此次鄂温克族“伊堪”舞蹈展演是本次横向项目“北方身体”的一次实践性呈现,通过丽娜老师讲座中理论知识的铺垫,同学们对鄂温克族“伊堪”舞蹈有了更为深入、全面的认识与理解。这不仅是一场舞蹈展示,更是一次将学术研究成果转化为艺术实践的大胆尝试。

图7 高尔、乌兰其其格、丽娜、阿丽玛、呼德勒(从左到右)

这场舞蹈没有音乐,只有学生一步一呼号的声音,舞蹈学院10名学生为大家展示了一段极具张力的伊堪舞蹈,伴随着强弱变化的呼号声,将活动推向实践高潮。表演以传统篝火舞为框架,融入现代编舞理念,展现了伊堪歌舞从“田野”到“舞台”的创造性转化。

图8 舞蹈学院学生表演

鄂温克族(埃文克人)作为中俄跨界民族,其独特的伊堪歌舞是森林狩猎文化的核心载体。丽娜老师基于2010年至2018年的四次田野调查,结合中俄两国鄂温克族的历史迁徙、歌舞形态及当代传承实践,系统分析了伊堪歌舞的文化特征与跨界演变。研究发现,尽管两国鄂温克人在语言与政治疆界上存在差异,但其歌舞艺术在呼号、舞步及仪式功能上高度趋同;当代创新则通过舞台剧、高校合作等形式实现了传统与现代的融合。

图9、图10 合影留念