美术与书法专业硕士研究生2025年秋季写生作品展(版画方向)

前言

2024 级版画专业硕士研究生于九月开启了通辽扎鲁特旗、锡林郭勒盟正蓝旗的写生之旅,最终在北疆的雄浑风光与灵秀景致中圆满落幕。写生途中,同学们以 “沉浸式观察、深度化共情” 的姿态与自然深度对话,在从写生到创作的转化实践中,实现了从 “收集素材” 到 “提炼思想” 的思想跨越。他们摒弃单纯的风景复刻,通过木版画、铜版画、丝网版画、石版画的独特艺术语言,既传递出对北疆生态的敬畏之心,诠释了 “人与自然共生” 的深刻内涵,更融入了对 “筑牢北方生态安全屏障” 的理性思考。技法与主题的共生、观察与思考的交融,让此次展出的作品超越了 “风景再现” 的局限,成为承载生态理念、传递情感温度的鲜活载体。这不仅是同学们艺术进阶的印记,更是北疆之美通过版画传递的蓬勃朝气与生态力量。

版画方向负责人:王茹

2025年10月

左国欣

指导教师:胡日查

在内蒙古写生时,我被其雄浑地貌与浓烈色彩震撼。以版画刻刀定格山脉的粗犷、林木的坚韧,用紫、橙、青等色彩交响,呈现塞外天地的张力,每道刻痕都是与这片土地的精神对话,让自然的野性与艺术的拙朴在木版上共振。

《季风》30cm×40cm

巴砾

指导教师:刘英

写生是绘画过程中的一种非常重要的技法,通过观察并实地绘制对象,可以更加真实地捕捉到其形态、比例等细节,提高绘画的准确性和逼真度。在我进行写生练习的过程中,我获得了许多宝贵的经验和体会。

《秋色》22cm×32cm

褚娜

指导教师:包玉荣

南方景致精巧,绿植往往簇拥成团,远看像紧挨的棉团。而北方草原截然不同,视野开阔,每一棵树、每一丛草都独立生长,互不打扰,仿佛各自拥有足够的空间。在草原上,最常见的动物是牛、马和羊,它们在草原上安静地吃草、走动,比我们这些来访者更显得从容自在。画它们时,能感受到它们才是这片土地真正的主人。

《诶!牛》50cm×50cm

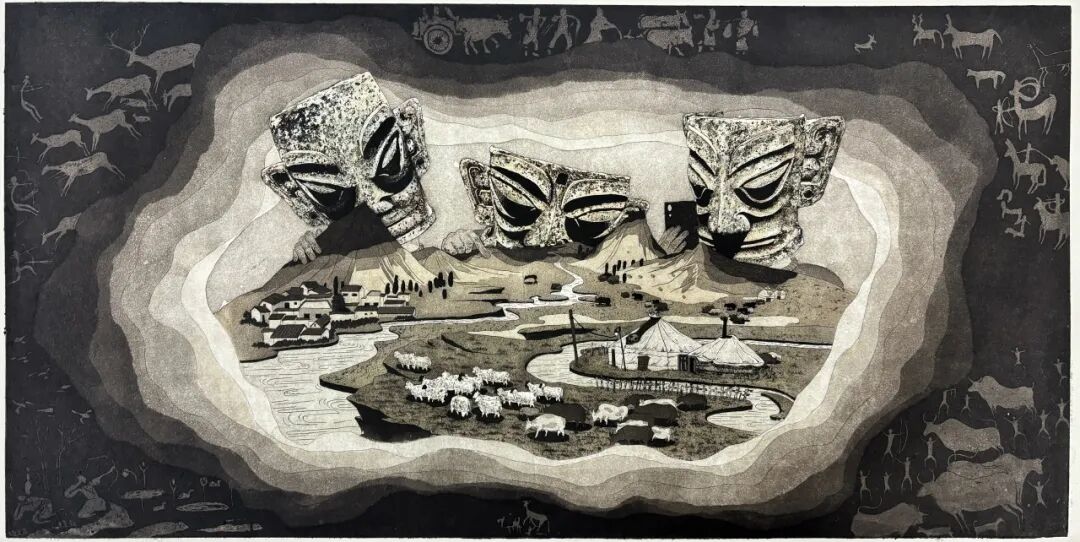

孙浩然

指导教师:刘英

这次写生,虽然是为了收集创作素材,寻找灵感。但到了那里,真的被那种开阔和宁静打动了。在写生的过程中重点不是画得多精细,而是快速记录下那些能触动我的瞬间:比如牧民骑马走过的姿态,敖包和天空简洁的形状,羊群牛群在草原上形成的色块,以及云层投下的光影变化。这些生动的第一手资料,成为了我回来之后进行铜版创作最直接的养分。这次经历让我觉得,实地走一趟,用自身去感受和记录,对创作的帮助是实实在在的。它不仅给我的创作带来了新的语言和更深厚的力量,更让我在纷扰的日常后,找到了一片让内心沉淀下来的地方。

《古蜀星·草原韵》60cm×30cm

段梦琪

指导教师:包玉荣

这幅黑白版画以“听”为题,借中间水纹般的线条与草组成的山川串联起自然与宇宙。水纹荡漾如声波,传递草木的私语、星月的回响,两侧树木似聆听者,在黑与白的交织中,让观者听见自然与时空的共鸣,于极简构图里藏着万物共生的听觉诗学。

《听》50cmx70cm

张雨欣

指导教师:王茹

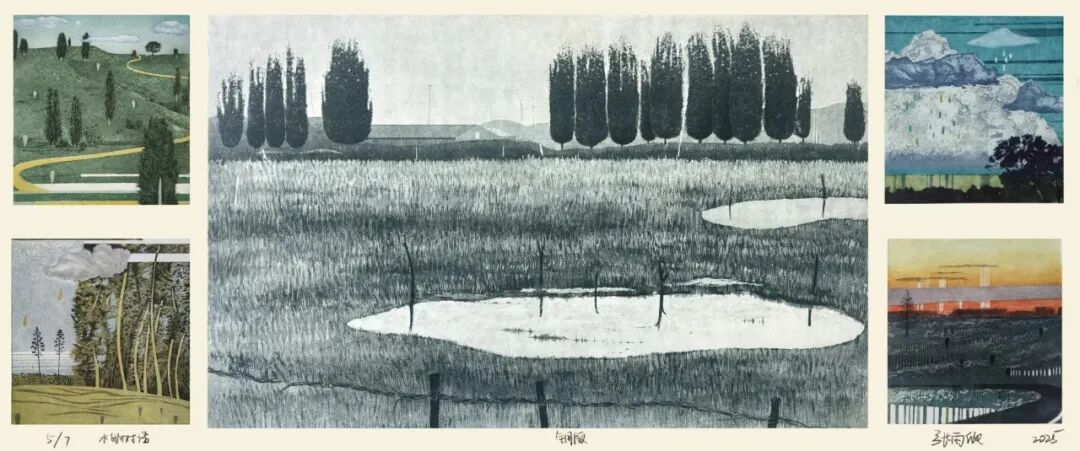

这次去草原写生,是我第一次真正近距离触摸自然的纹理。草原的风比我想象的更“实在”,带着青草的涩味,吹在脸上、掀动画板,逼着我不得不抓紧画笔。那些丘陵看着平缓,实际站在坡下往上望,草色一层叠一层,晴天时被阳光晒得发暖,傍晚又笼着层灰黄,马和牛就在不远处吃草,它们低头、甩尾的动作很慢,却又透着股自在劲。最意外的是那些水洼。早上的水洼清亮,把天上的云、旁边的树原原本本映进来;傍晚天快黑时,水洼又变了样,粉粉的晚霞落进去,水就成了淡红色。回来整理画稿时,我把草原上摸到的风、辨过的草色、亲眼见的水洼变化都往画里融。现在再看那些画,不像以前那样光讲究好看,反倒多了些草原实实在在的“脾气”——这大概就是写生最要紧的事:把自己看到的、摸到的真实模样,原原本本搬到画里去。

《水甸树语》 74cm×35cm

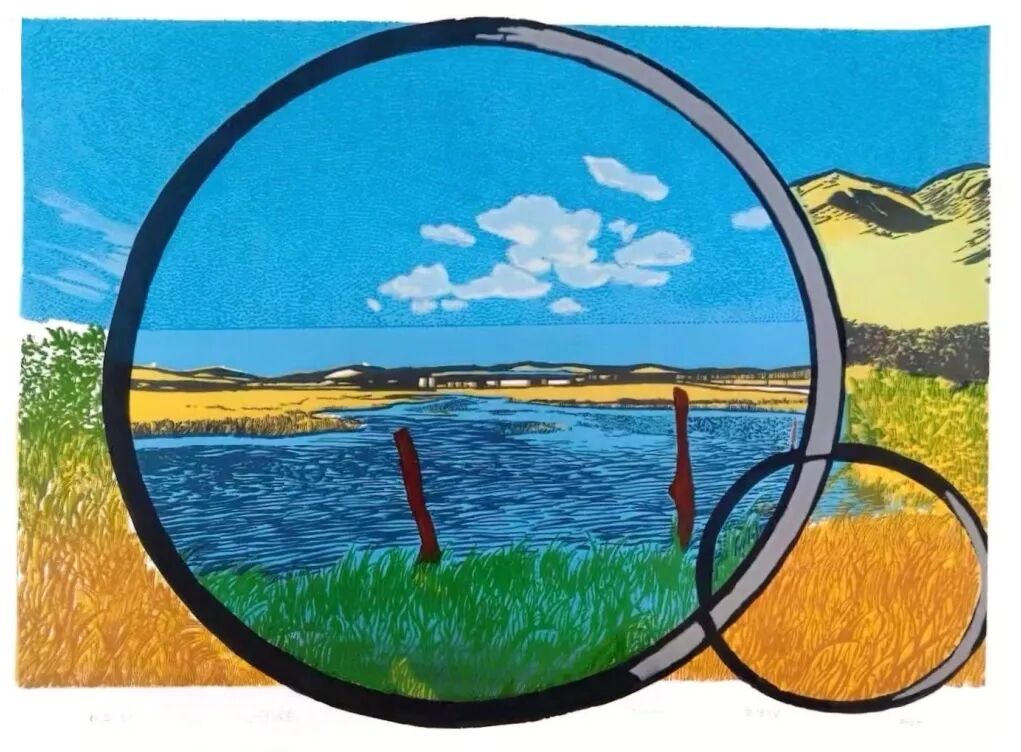

白佳仪

指导教师:陈铁梅

我尝试以几何圆环为视觉焦点,框选自然风景,在丝网印刷的色彩叠印与肌理中,探索人工与自然的对话。每一次制版与印刷都是对色彩层次的把控,当蓝天、碧水、黄草在圆环中交融,既留存了写生的真实感,又通过形式语言赋予风景新的视觉节奏,让我在传统写生与当代艺术表达的平衡中,体会到丝网版画独特的创作魅力。

《年轮》39cm×40cm

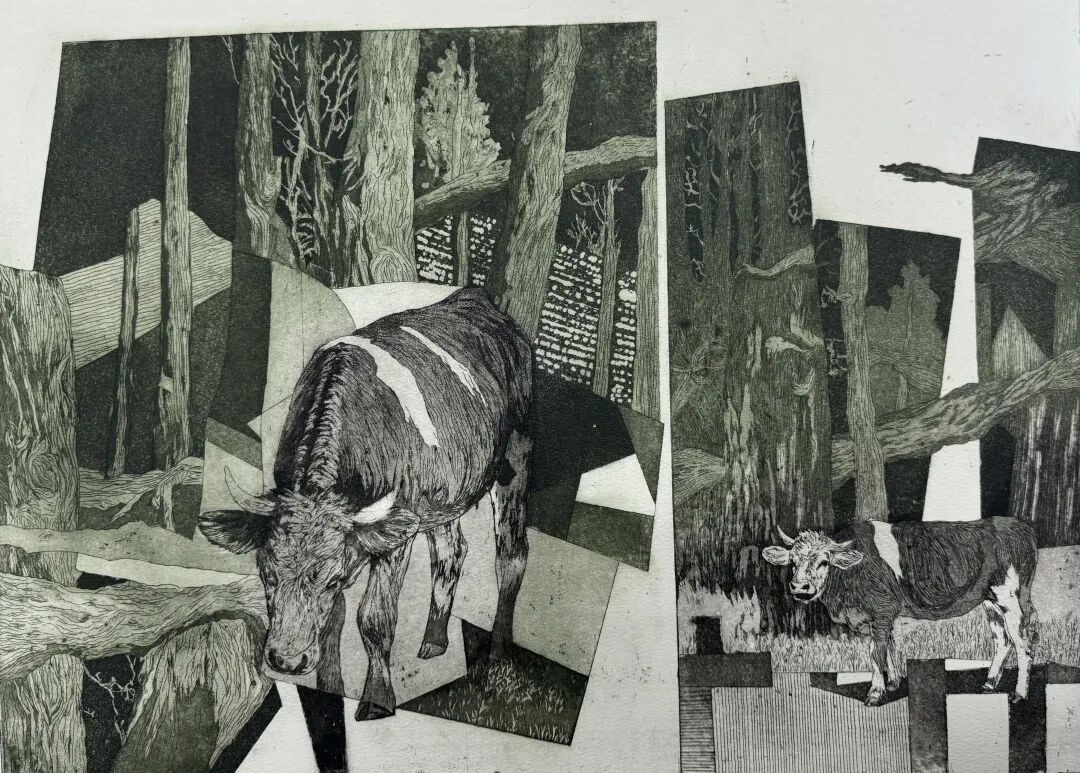

王耀广

指导教师:王茹

通过这次以写生为基础进行再创作,收获颇丰,既汲取了自然与现实的灵感,也深化了对创作本质的理解。明确画面的形式与技法的核心定位——二者均需为画面主题、情感表达及最终效果服务,需提前充分规划。本次创作也为后续艺术实践积累了宝贵经验。

《林间错格》40cm×50cm

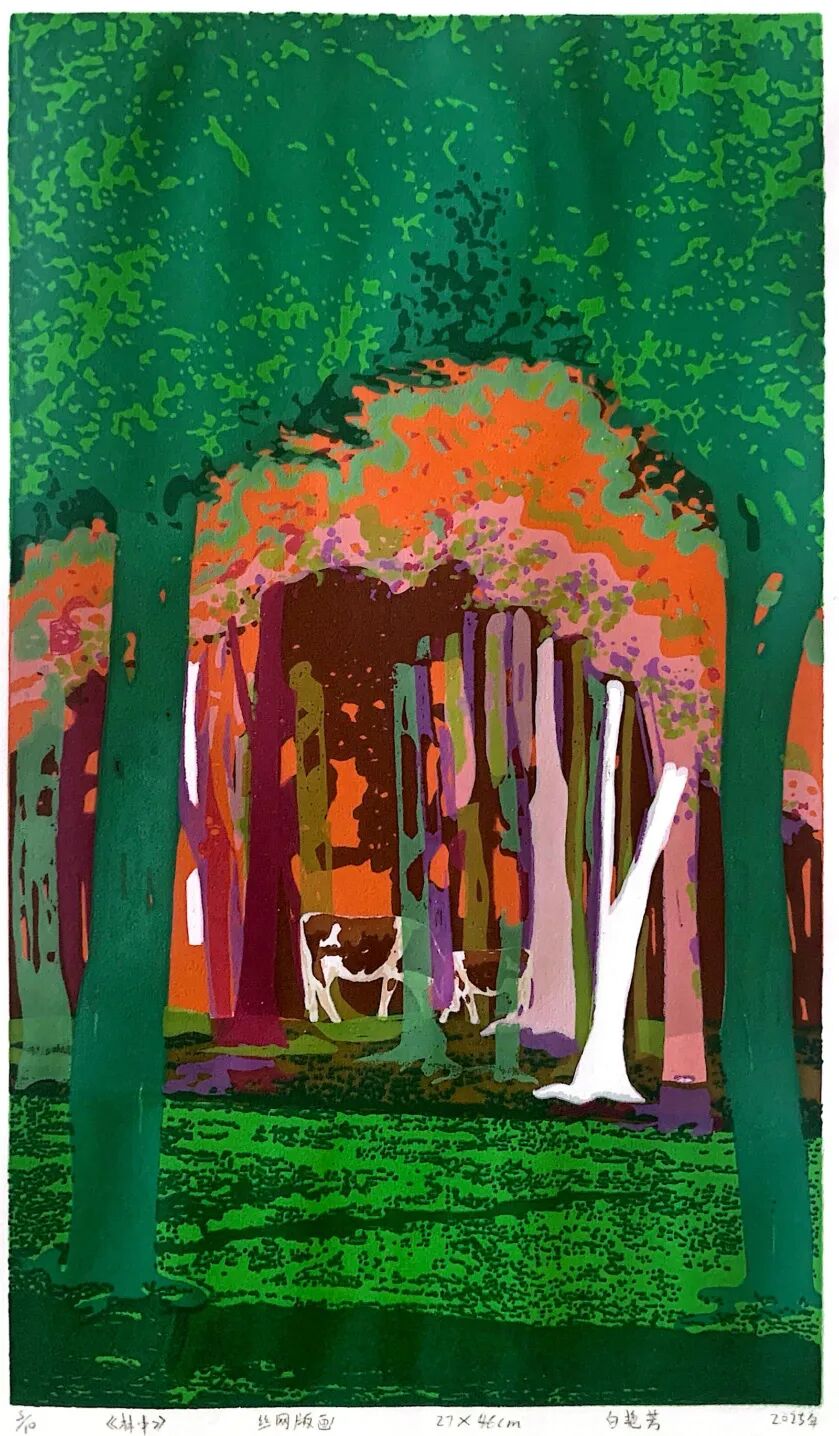

白艳芳

指导教师:陈铁梅

光与影是大自然的灵魂,而非背景。正午的阳光让草色泛白、明暗对比锐利如刀;黄昏时,光线像融化的金箔,把牧草、树木甚至空气都染成暖橙,影子被拉得细长柔和。我不再是“画草和树”,而是追着光的轨迹,用不同明度的绿与黄,堆叠出树在光下的起伏。

《林中》46cm×27cm

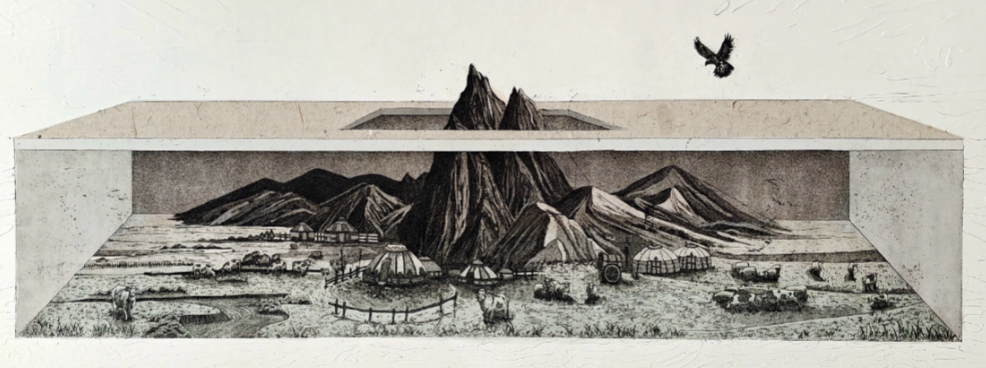

闫绍轩

指导教师:胡日查

本次的写生活动中,我对于草原题材绘画有了更深刻的理解,真正贴近了草原上的日常生活,深感艺术创作的根源来自于生活,要善于从生活当中汲取灵感,使自己的作品更加鲜活。本次的写生创作主要取材于草原人民的日常生活场景以及生活用品,希望通过这种形式表达自己对草原艺术的理解和体会。

《草原上的散文诗》75cm×75cm

赵茹

指导教师:刘英

此次风景写生,让我跳出“直接复刻”思维,学会用版画语言拆解风景。不再只关注色彩,而是聚焦线条的疏密、块面的分割,比如用粗重线条勾勒树干结构,以点状肌理表现草丛质感。这种“提前规划版式”的创作模式,既锻炼了构图的概括力,也让我更懂如何用版画特有的肌理感传递风景的层次,为后续制版积累了关键实践经验。

《牧野晴光》30cm×60cm

杨彤

指导教师:胡日查

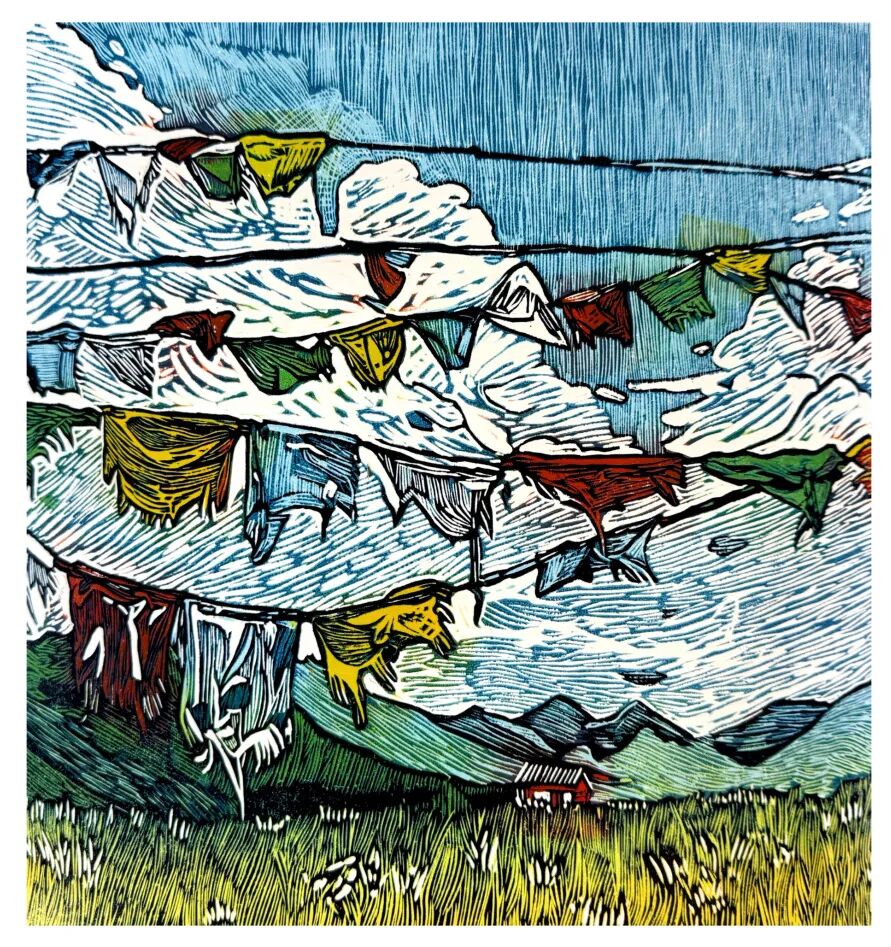

在草原写生时,经幡在风中的动态瞬间吸引住了我,它们与山和草原共生的模样充满了生命的张力,这一刻,我才懂得了自然从不是静态风景,而是风的呼吸。唯有把这一画面揉进刀痕与色彩,作品才能引起这片天地里人与自然的深情共振,传递人与自然、信仰与风的共生共鸣,让艺术成为承载草原生命律动与精神自由的媒介。

《云下风幡》30cm×30cm

王莉娟

指导教师:王茹

进入研究生第二年开启了时隔很多年之后的一次长时间写生,这次写生给我很多启发,从观察生活到观察植物生长到感受大自然的变化,从中得到很多灵感,继续把植物生长与铜版结合添加蓝晒元素,让画面变得更丰富,还有很多提升空间,希望在接下来的学习中继续改善使画面更完整。

《植中人间》82cm×57cm

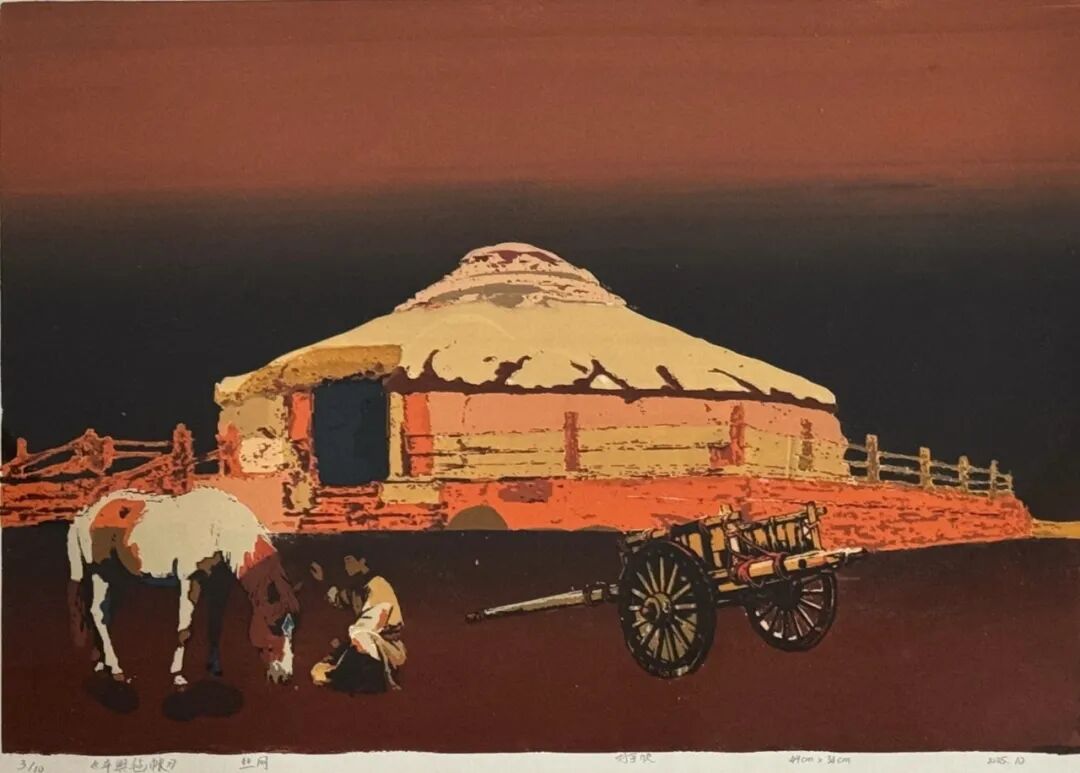

刘宇欣

指导教师:陈铁梅

自然是最好的老师草原的色彩从不是固定的色块,晨光里草色偏金,正午转为苍绿,暮色中又染着靛蓝,每半小时就得重新调色,这是画室里永远学不到的“动态光影学会“取舍”比画满更重要草原看似辽阔无物,实则藏着无数细节——远处的羊群、风中的经幡、坡下的溪流。真正的难点不是“画什么”,而是“舍什么”,抓住最打动人的那束光或那片云,画面才会有呼吸感。

《车舆毡帐》49cm×34cm