美术与书法专业硕士研究生2025年秋季写生作品展(油画方向)

前 言

本课程专为研究生设计,采用双轨并行的教学模式。在风景写生环节,师生将深入呼伦贝尔恩和,沉浸式感受当地独特的人文与自然景观,凭借艺术构思精准捕捉自然景致的瞬息变化。该课程要求学生具备敏锐的观察力和独到的审美素养。在强化绘画技巧训练的基础上,着重培养学生在作品中表达个人情感与创新思维的能力。通过系统研习不同地域、不同文化背景下的艺术风格与表现手法,跨地域、跨文化的艺术交流将有效激发学生的创新思维,为其艺术创作注入多元元素与发展活力,助力学生实现艺术创作的自我突破与专业成长,加深对艺术内在联系的认知,为未来的艺术实践奠定坚实基础。

油画方向负责人:马媛

2025年10月

作品展览

张林

导师:孙与平

恩和写生,用色逐渐大胆,始见景中“颜色”。然纯灰呼应欠稳,受光面黑白灰层次偏弱,后续须细究光色关系,强化节奏层次,再求厚润通透。

《木刻楞的下午》55cmx70cm

《恩和镇》60cmx80cm

李季

导师:孙与平

呼伦贝尔写生,每幅画都是自然人文的对话。金顶建筑以刮刀铺天、紫栅衬金显庄重;草原公路借黄绿渐变、流畅笔触引观者入景;乡村景致凭撞色木屋、厚重栅栏与简洁风车彰质朴。弃精细描摹,以粗犷笔触、浓烈色彩留风、光、心境,此乃写生真意。

《乡野之风一》50cm×60cm

《乡野之风二》60cm×80cm

张昱

导师:孙与平

通过此次呼伦贝尔恩和写生的经历,对我在绘画认知上有了很大改观,不再一味地去照抄现实的场景、颜色,提升了自己对画面的认识、对色彩的感觉。走进大自然,直观的感受光线、色彩的鲜活,主观的处理画面,快速的捕捉精彩的瞬间。写生的前两张照片还较为客观的描摹,随着画了几张,逐渐找到自己的绘画语言,来表现恩和的秋天。希望在未来的艺术创作中可以解决问题,以创作更好的作品。

《泥泞午后》60cm×80cm

《树影》60cm×80cm

杜江旺

导师:孙与平

户外油画写生课程中,我着力探索风景与情绪的融合。以写意笔触消解具象束缚,让形态随感受舒展;借色调的层次变化 —— 或明丽雀跃,或沉郁悠远,传递对景物的心境共鸣。当形态与色彩因情感交织,自然便不再是 “被复刻的风景”,而成了承载我内心悸动的载体,这让我领悟到:写生,是用绘画语言与天地、与自我的深情对话。

《秋庭》60cm×50cm

《涩沉》80cm×100cm

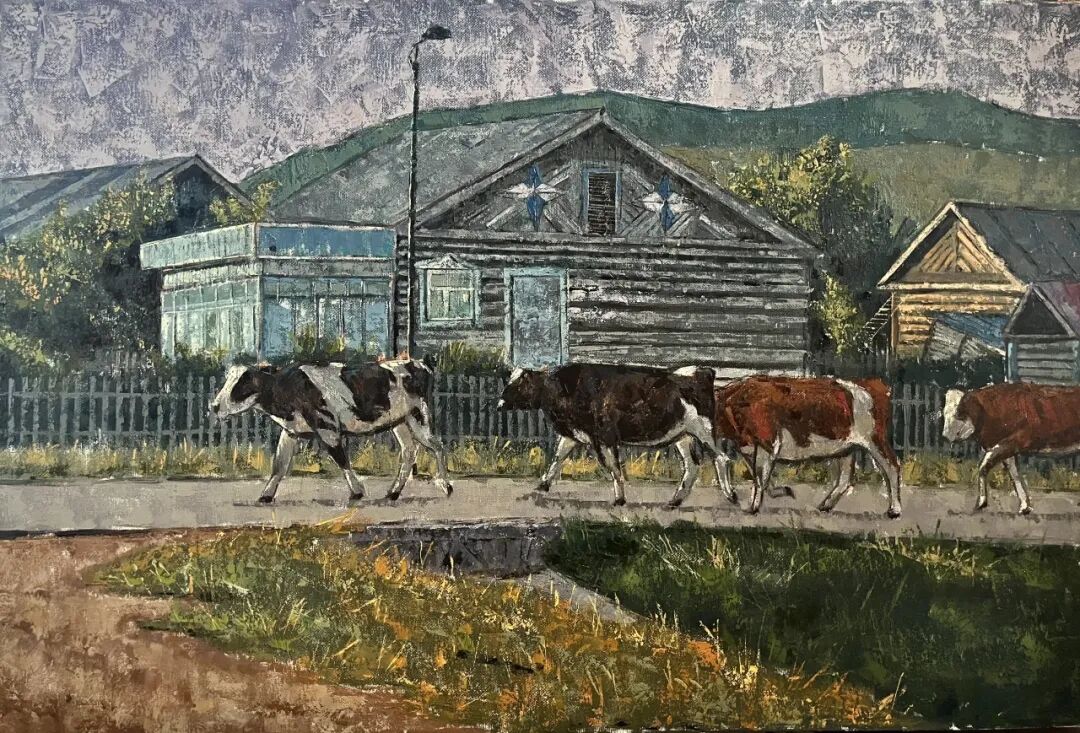

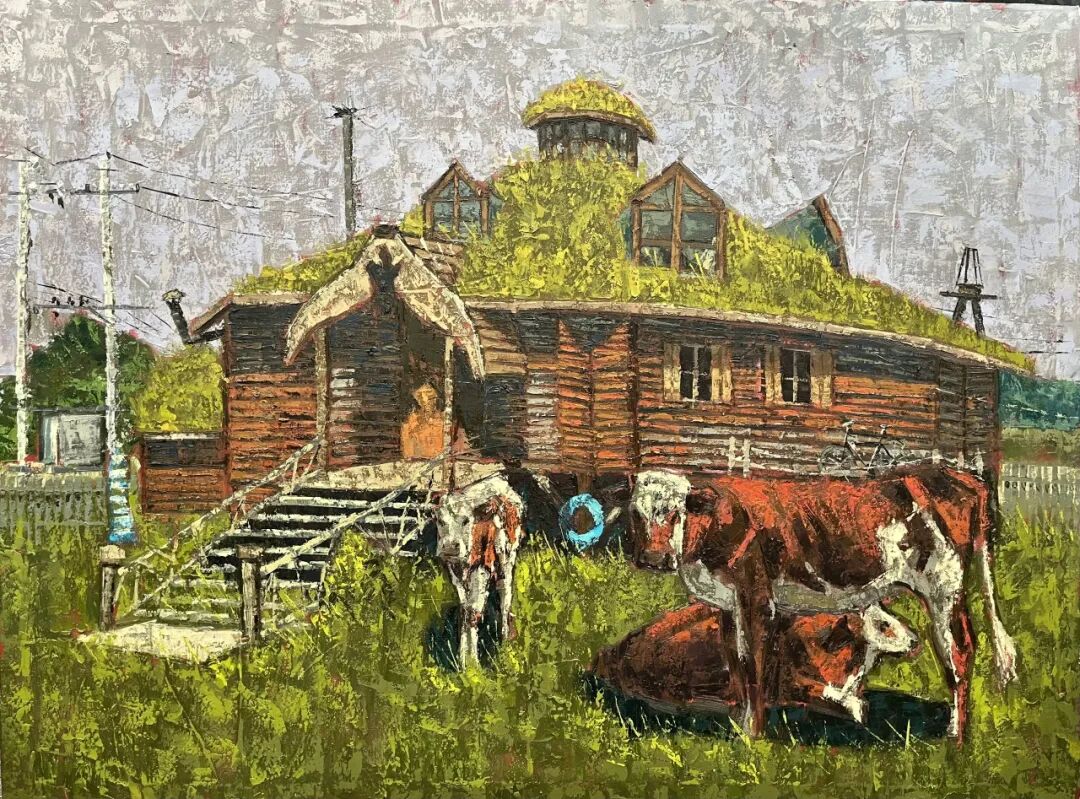

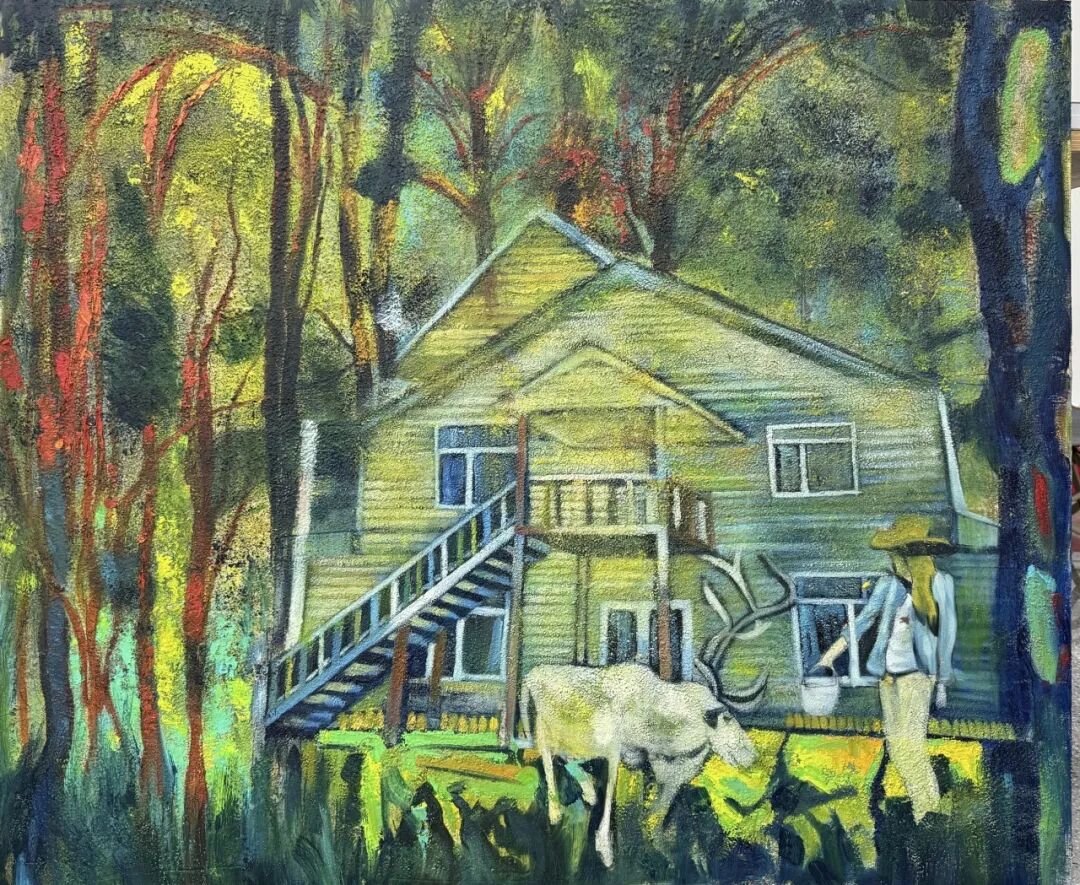

穆仁

导师:包双梅

创作者借由对恩河建筑、牲畜与乡土环境的细腻刻画,挖掘乡村生活的本真之美,在油画语言的厚重肌理中,诠释恩河人质朴的生活场景与动物自在的生命状态,唤起人们对乡土家园与自然共生关系的深层共情。

《牧归时1》100cm×80cm

《牧归时2》100cm×80cm

刘婷婷

导师:包双梅

此次油画写生,让我跳出了室内临摹的局限。在捕捉光影时,我学会摒弃固定色卡思维,刻画景物时,不再执着于细节复刻,而是通过色块对比凸显空间层次。更重要的是,我体会到“观察”而非“看见”的意义。这次实践让我的画面更具生命力,也让我明白写生的核心是与自然对话。

《绿野长卷》55cmx35cm

《绿意山间的回响》65cmx80cm

王佳乐

导师:包双梅

本次在恩和小镇的写生,主要聚焦俄式木刻愣和白桦林光影,深刻体会到了冷蓝天空与暖黄木屋的强烈对比,需用高纯度色块快速定调,避免色彩“灰化”。

《白桦林》60cm×80cm

《恩和记忆》30cm×50cm

宫苏尼尔

导师:包双梅

通过两周的写生,我读懂了乡村并非单一的景致,而是地貌、人文与光影的动态融合,从山坡屋舍的错落肌理,到山路行人的鲜活状态,都需要用眼睛捕捉细节,也明白写生不是“抄景”,而是对现场氛围与乡土本真的深度提炼。 最终写生创作中,我以写实笔触还原乡村的质朴质感,同时融入写生时的真切感受——用色调区分不同场景的氛围,用细腻线条勾勒人物与建筑的互动,让画面不仅呈现出乡村的外在形态,更传递出写生过程中捕捉到的乡土温度与岁月宁静,让每一处落笔都成为对两周写生体验的具象表达。

《乡村小路》100cm×80cm

《远山》100cm×80cm

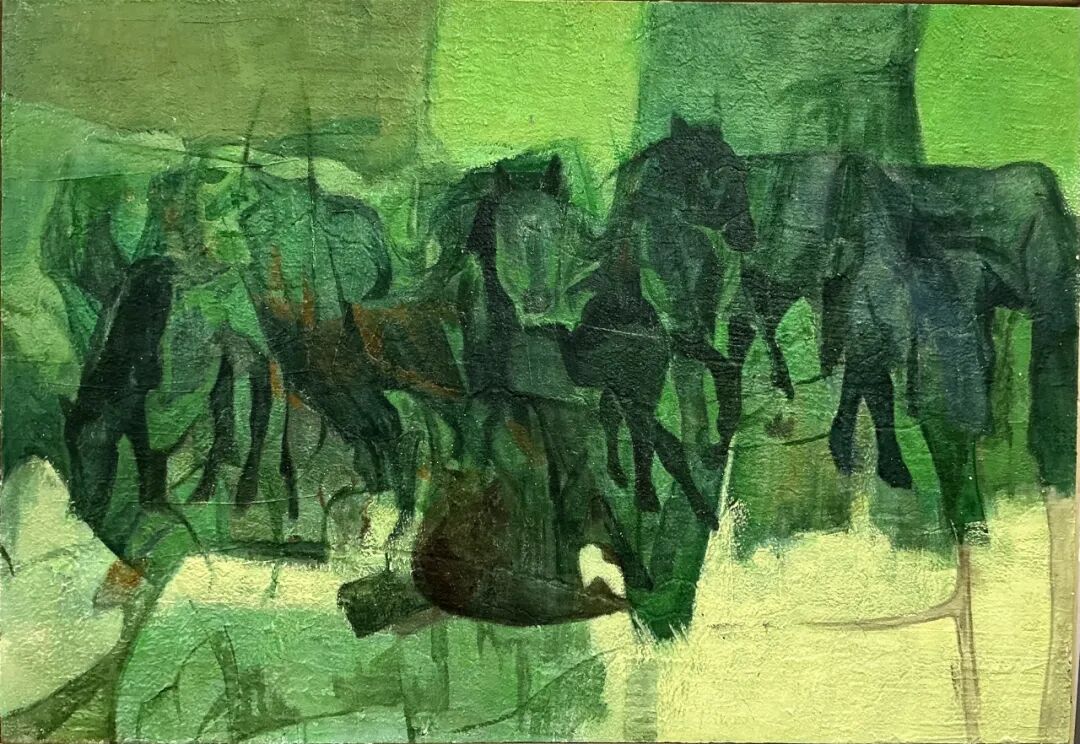

周家乐

导师:马媛

在呼伦贝尔的创作实践中,我专注于探索草原独特的光色关系与空间意象。通过刮刀塑形与色彩并置的技法,捕捉光影的流动与主观的效果,力求超越客观再现,实现自然景观的精神升华。此次创作是对油画本土化语言的一次有益尝试,旨在以东方视角重构草原的深沉与辽阔。

《群》80cm×100cm

《姿态》90cm×130cm

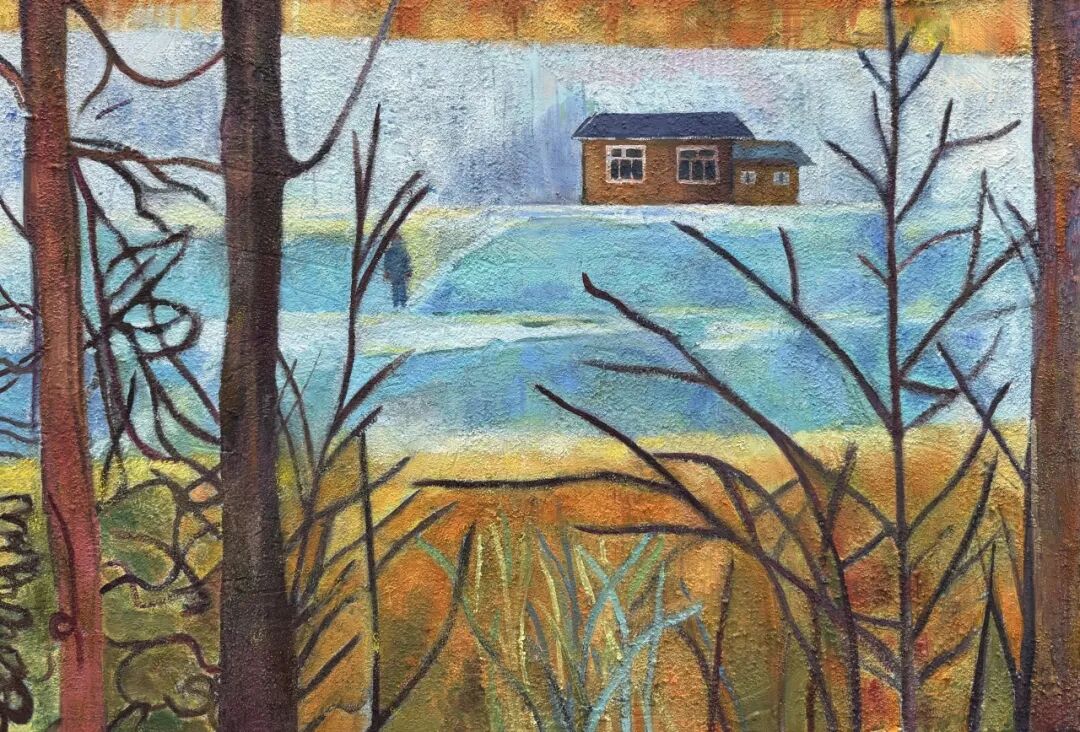

郭林荣

导师:马媛

这次油画写生我感受到视觉观察和艺术表达的紧密关联。描绘草原风光、森林纹理、木屋形态时,颜料和笔触共同作用,把这里的空间特点、光影变化转化为画面符号。这一过程是对当地文化的解读与再创造,在真实描绘和主观表达的平衡中,展现恩和的独特美学,也让我对油画写生的实践有了真切认知。

《克里米亚》100cm×80cm

《远方的小屋》100cm×70cm

徐婧

导师:马媛

呼伦贝尔的风景从不是孤立的色块,而是与草、与风、与光影缠绕共生的生命体,木屋是自然的“沉淀色”。我画过河边的板房,松木的肌理里藏着岁月的赭石——阳光把屋檐晒得发白,漏下的光斑在墙面上烙出浅黄的印子,而贴近地面的木缝里,竟嵌着经年累月积下的草屑与泥土,混出朦胧的灰绿。我不再用光滑的颜料覆盖木板的纹路,而是让松节油调和的赭石色顺着木纹的沟壑流淌,笔尖故意留下的“不平整”,恰好复刻了风吹雨打后木头的粗糙质感。我用刮刀蘸着厚涂的柠檬黄表现。此次写生 对于我的绘画有了个更多的思考以及收获

《呼伦印象》120cm×100cm

《呼伦印象2》60cm×50cm

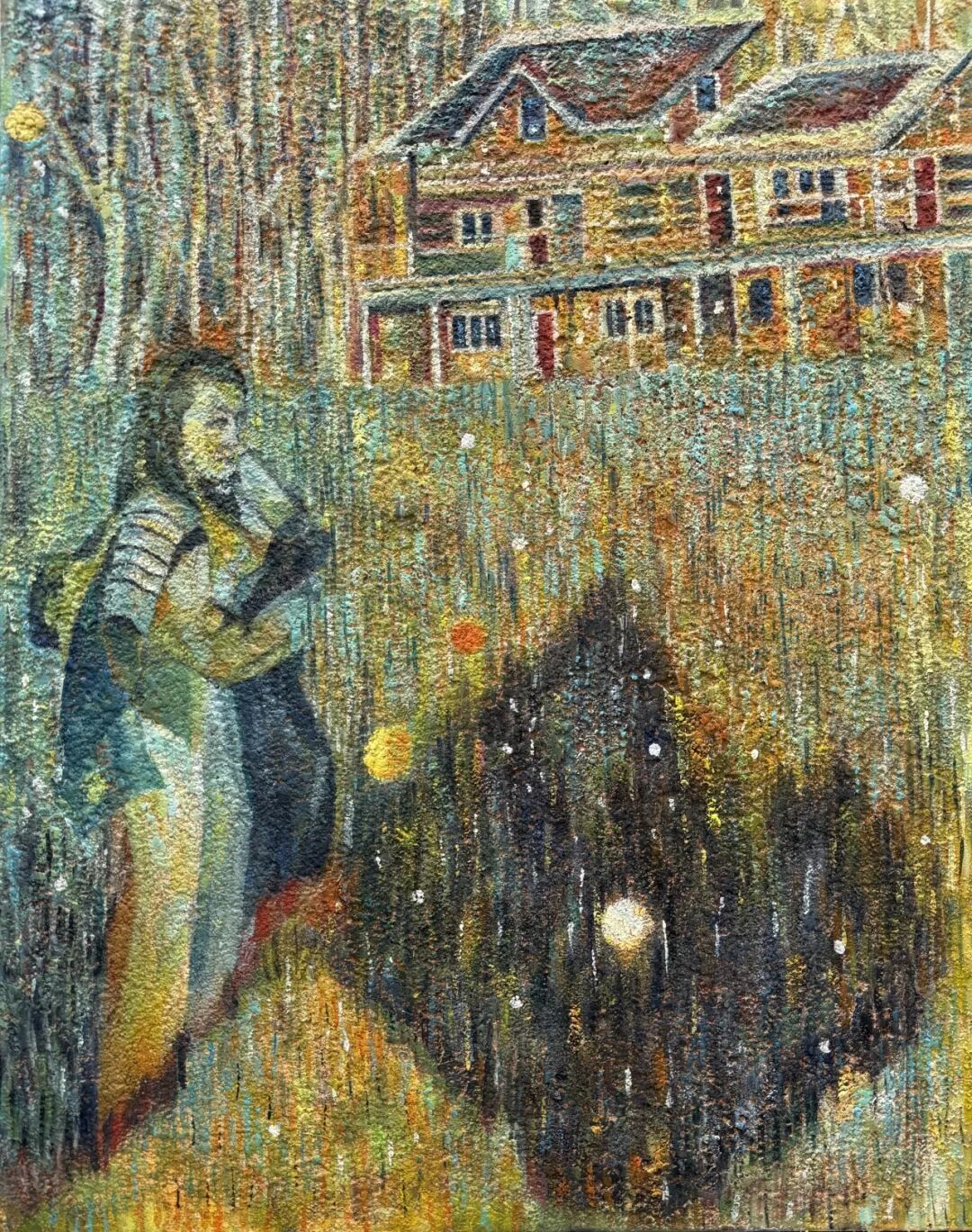

于博源

导师:马媛

本此写生以本人创作为延续,打破单一视角,将多个方向的视角融于一处,借色彩渐变与空间叠合,既呈现村落山水的静谧悠远,又通过人物、建筑等元素的错落排布,介入色域绘画,营造出富有层次与想象的视觉场域,传递对这片土地独特的感知与艺术表达。

《蓝色境域》80cm×100cm

《恩和印象》80cm×100cm

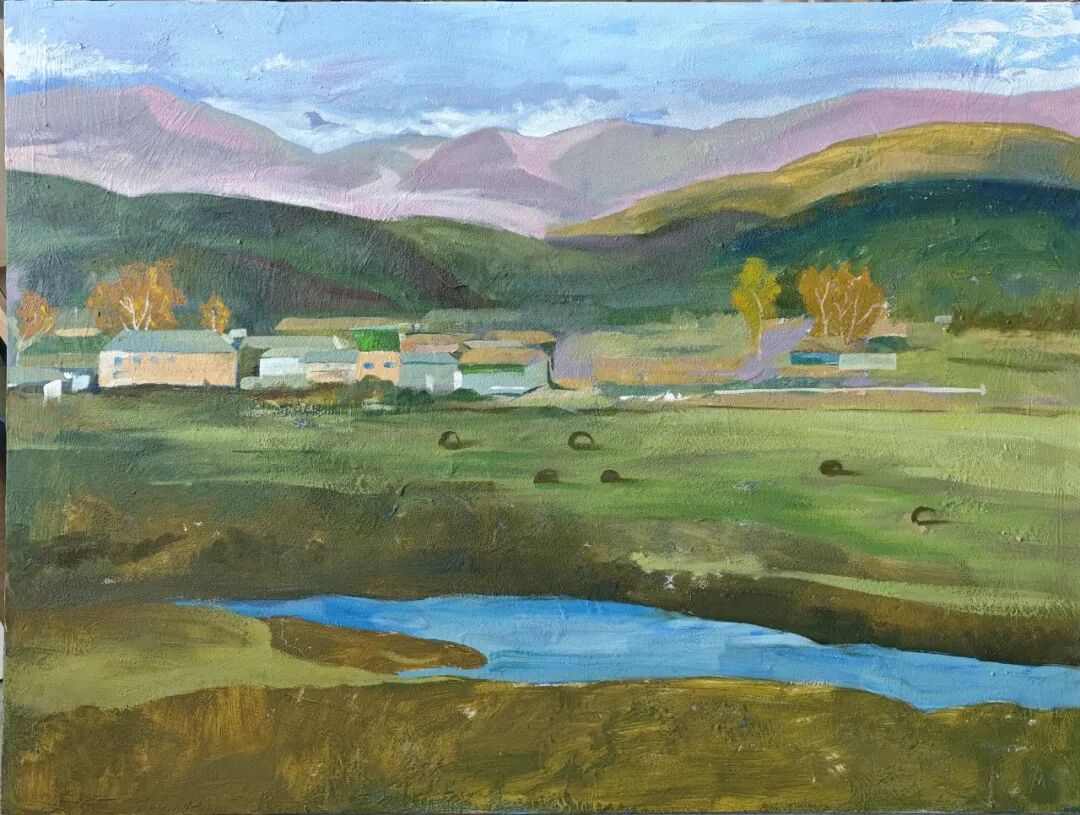

杨忠慧

导师:那顺孟和

画面描绘的就是我眼前恩和的样子—有大片的草地,有结实的木房子,还有远处安静的群山。站在这儿就会觉得,生活本来就可以这样简单。我把这些让我心安的画面都收进了画里,能够感受到那份吹过草地的风,和心里突然安静下来的片刻。

《寂静的欢愉》100cm×80cm

《风驻留的草地》100cm×80cm

张新颖

导师:那顺孟和

研二这趟写生,彻底打破了我对“创作”的惯性认知。从前在画室对着照片推敲构图、打磨笔触,总觉得精准就是最好,可当我真正站在旷野里,才发现自然从不会给“标准答案”。那些带着草屑气息的颜料、没完全干透就叠加的笔触,或许不够“完美”,却藏着真实的呼吸感。原来写生不是“复制”风景,而是让自己的观察与自然对话,这种带着不确定性的碰撞,比任何刻意设计的画面都更有力量——这大概是这次写生,自然给我的最生动的一课。

《隅角旧痕》50cm×60cm

《乡隅绘语》50cm×60cm

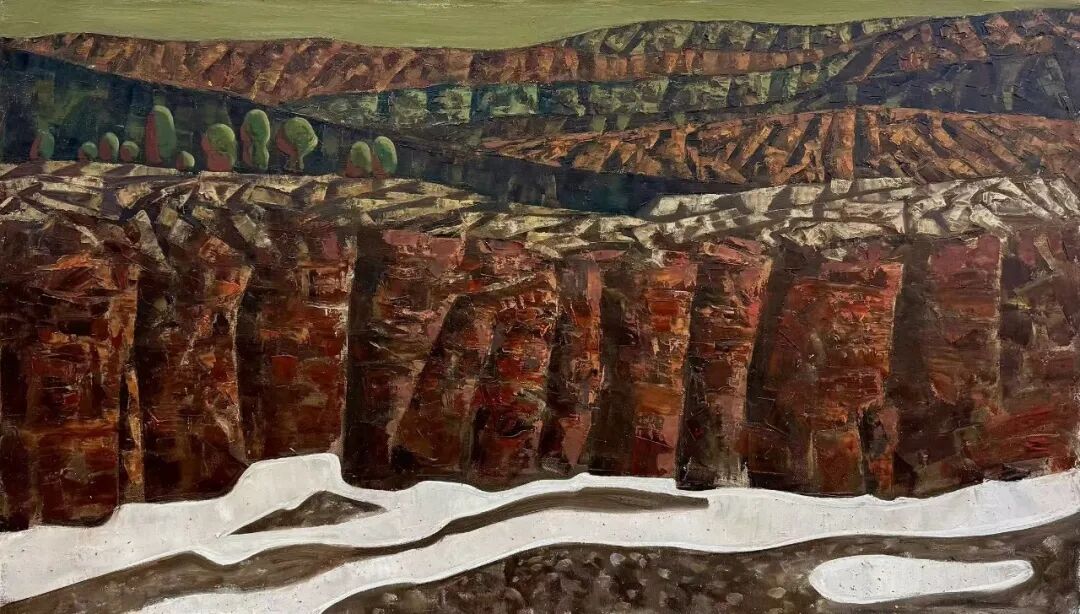

张智鑫

导师:那顺孟和

在创作这两幅山地景观油画时,我沉醉于自然肌理与情绪的交融。以厚重的笔触和斑驳的色彩,试图捕捉山地在不同光线下的质感——或冷峻或朦胧。每一道肌理都是对山石褶皱的回应,每一抹色调都是对晨昏情绪的抒发。我想让观者透过画面,触摸到山地的粗粝与温柔,感受到自然在时间里的沉淀,也借由这种视觉语言,表达我对天地辽阔的敬畏,以及在山水间找寻到的内心宁静与创作悸动。

《远山秘境》100cm×100cm

《草原初秋》50cm×70cm

包呼格吉乐图

导师:那顺孟和

写生从不是简单的“复制风景”画的准不准有可能并不重要,“观察”比“画准”更重要。“感受”比“精细”更动人,探索能触动或者冲动自己的东西主动筛选物体大胆试探寻找偶然性。

《额尔古纳》60cm×50cm

《乌兰山》120cm×70cm