美术学院2024级雕塑专业《中国传统造像考察写生》结课观摩展

前言

为期两周的金属錾铜实践课程圆满落幕。在此期间,同学们成功地将天马行空的创作构想,通过錾刻、锻造等专业技艺,转化为一件件富有生命力的金属作品,顺利完成了从抽象艺术理念到具体专业实践的有效转化与跨越。

然而,课程的终结并非专业学习的终点,而是一个深化探索的崭新起点。本次课程最宝贵的收获,不仅在于技艺的习得,更在于实践中沉淀的那份精益求精、专注耐心的工匠精神,以及对雕塑形体、空间与质感等形式语言的敏锐感知。这份独特的体验与领悟,将成为我们在雕塑艺术道路上持续深耕的宝贵财富。

期望全体同学能以此为基石,在未来创作中不断实现能力的进阶与自我突破,在金属艺术的广阔天地中走得更远。

雕塑系

金钢

2025年9月14日

肖志成

在金钢老师带领学习铜刻的过程,也是磨砺心性的过程。每一次的失误都在提醒我要更加严谨,每一次的成功都激励我追求更高的标准。它教会我,艺术创作没有捷径,唯有沉下心来,一次次捶打,反复雕琢,才能收获满意的成果。这种专注与坚持的品质,也悄然渗透到了我生活的其他方面,让我在面对困难时更加从容坚定,我希望可以通过本次课程,让我更加了解雕塑门类,学会更多的新材料,新技巧。

武佳玺

初次接触铜錾刻,便被这门老手艺的“慢”与“细”打动。握着錾刀反复敲打铜片时,既要控制力度让纹路深浅均匀,又要专注线条让图案连贯成形,每一次敲击都是与金属的对话,也是对耐心的打磨,当零散的錾痕终于汇聚成完整的纹样,铜片从冰冷变得有了温度,我不仅学会了基础技法,更懂了传统工艺的珍贵——它不只是技艺的传承,更是手艺人对细节的坚守、对匠心的敬畏。这堂课程留下的,不只是一件小作品,更是一份沉下心做事的心境。

乌吉斯古楞

触摸时光的凝固之力指尖触到素描纸的粗糙,目光却被铜雕表面的肌理勾住——那不是冰冷的金属,而是时光反复摩挲后留下的温度。每一道凹陷的纹路里,都藏着工匠敲打时的力度;每一处氧化的青绿,都是岁月与空气对话的痕迹,这让“写生”不再是简单的复刻,更像是一场与历史的隔空对话,原来写生的意义从不是画“像”,而是通过笔尖,把铜雕沉默的故事,悄悄装进自己的感知里,让那份厚重与坚韧,也成了自己观察世界的一部分 。

张博文

铜雕錾刻课上,我以錾为笔,与铜对话。每道纹路都是匠心沉淀,既收获技艺,更感悟传统工艺的深邃与魅力。

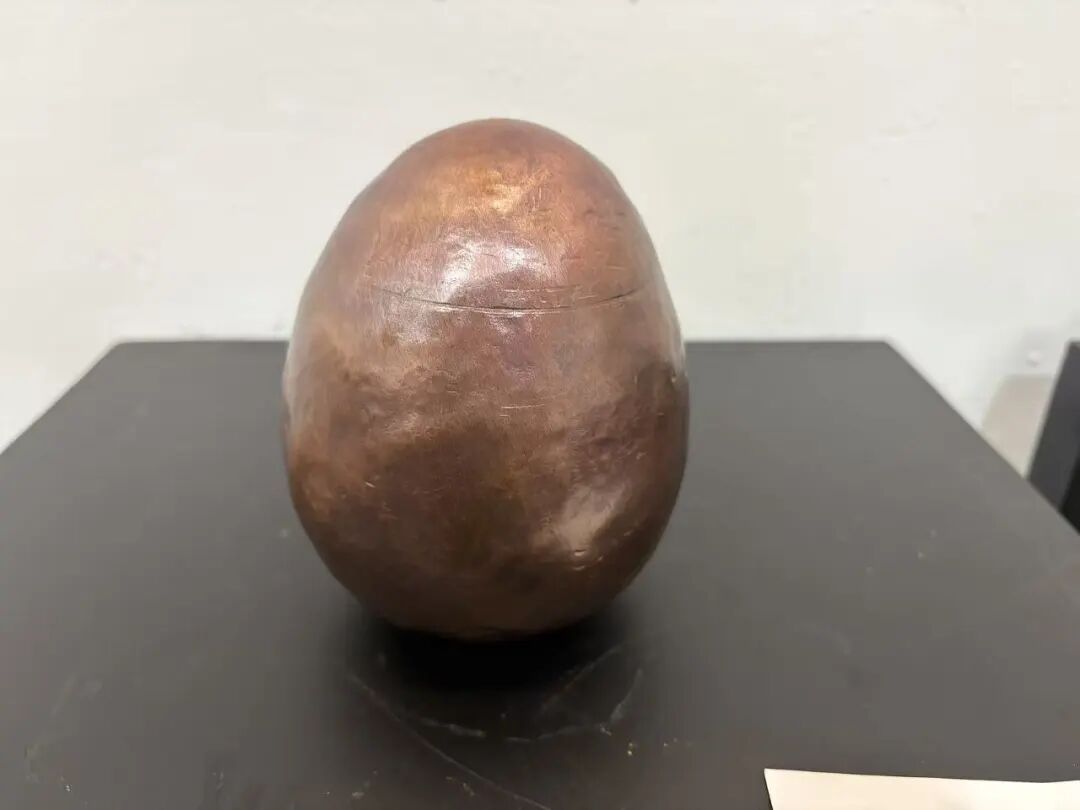

李家榕

写生是我人生中第一次真正的“下乡”,也是我第一次看到萤火虫。叮叮当当的敲打声是每天的起床铃,每次下课后有持续半小时的耳鸣(但是食堂的饭很好吃)。对铜过敏是我写生中最大的阻碍,第一天浮雕课时我的胳膊碰到铜板就像通电了似的,班长还整天笑话我。但看着自己的稿子一点点显现在铜板上,每条刻痕讲述了自己的故事...我很喜欢我的浮雕作品,尤其是羊角的部分。器皿课是最开心的几天,自己的想法一步步实现在手中,《金釦集》里的《重圆》是我最喜欢的一件,也是对我来说难度最高的一件。黄铜比紫铜更难塑型,一次次修改,一次次尝试拼接,用了一天的时间,最后把完成的它捧在手里时,我悄悄在心里取好了名字。

逛集市、去周边参观,晚上的“牌局”之类小事给我的写生带来了很多乐趣,老师的教导、夸奖和肯定 让我充满干劲,也埋下了不舍的种子。最后几天我碰到了一条小花狗,它跟着我回了基地,之后的几天也经常碰到它。离开易县的那天小花狗跟到了我们坐的大巴车下,下车看到它时它热情地扑向我,我没忍住眼泪,不只是舍不得它,是我舍不得基地的很多事。

感谢金钢老师,崔宏生老师,小关老师,耿老师的支持和鼓励,借用崔老师的一句话:“课程的终结并非专业学习的终点,而是深化探索的新起点。”今后我也会积极把金属材料作为我雕塑创作的一部分,在雕塑领域深耕,实现自我突破。

王淳碧

九月在易县为期两周的铜浮雕与锻造铜器皿学习,是一次从理论到实践的深度成长。

学习期间,我系统掌握了铜艺核心流程:先跟随导师学习铜板选材与纹样设计,再通过反复练习錾刻技法,逐步掌握力度控制以呈现浮雕层次;锻造环节中,从熔炉控温、铜坯加热到锤击塑形,每一步都需精准把控,曾因火候不足导致器形偏差,经调整后最终实现流畅的器身曲线。同时,通过观察老师傅操作,我也理解了传统铜艺中“慢工出细活”的精髓——耐心打磨与细节修正,是作品质感的关键。

此次学习不仅提升了我的手工技艺,更让我对传统工艺的传承有了更深刻的认知,为后续相关创作积累了扎实基础。

那木尔吉雅

两周的铜雕写生课程落幕,指尖残留的金属凉意与松香气息,成了这段时光最鲜明的印记。从最初对着铜器纹样无从下笔,到如今能捕捉光影在锈蚀肌理上流动的轨迹,我不仅学会了写生技巧,更读懂了“观察”二字的真正含义——铜雕不是冰冷的静物,而是承载着工艺与时光的生命体。

课程结束不代表结束,反而像是打开了一扇新的门。往后再看到铜器,目光会自然落在锻打痕迹、纹样寓意上,这种审美视角的转变,或许比画稿本身更珍贵。铜雕的冷硬与画笔的柔软碰撞出的火花,将成为我艺术道路上,一段关于“耐心”与“敬畏”的重要的注脚。

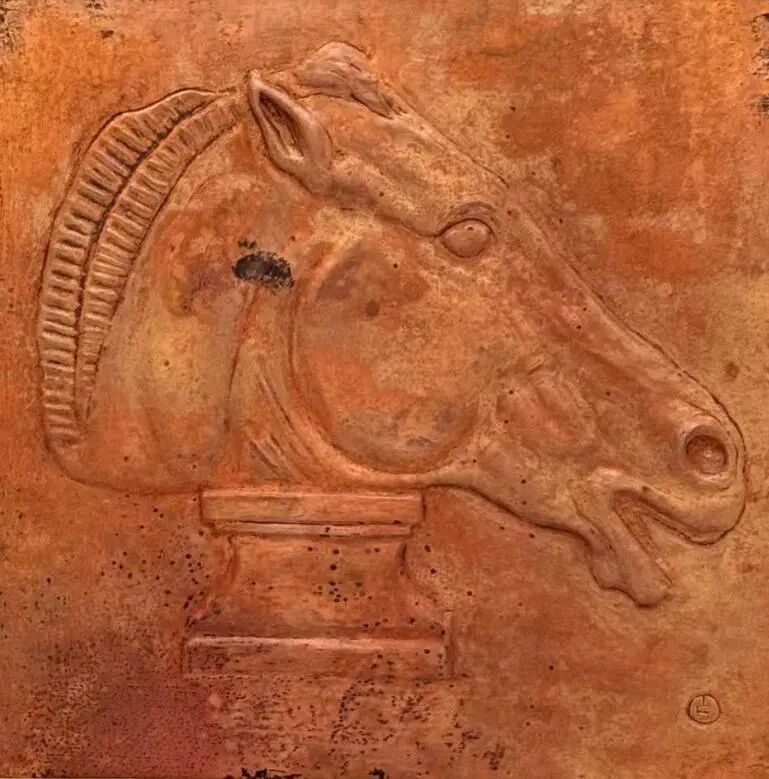

白靖雯

在塑造这幅铜雕马头作品时,首先被其肌理所吸引,铜的斑驳与厚重在一次次的锤炼下逐渐显现。马的轮廓与神态极具张力,每一处凹凸都藏着工艺的匠心。过程中,仿佛能触摸到历史的质感,马的精神在锤子间流转,让我深刻体会到艺术不仅是形的复刻,更是魂的传递,在写生的每一刻,都在与这件作品的力量和温度共鸣。这次写生学会了很多新的技能与方法。对雕塑的理解得到了进一步的加强。

刘璐敏

当画笔对准铜雕,最先触动我的不是冰冷的金属质感,而是它身上被时光揉碎的温度——每一道斑驳的铜绿都像岁月的指纹,每一处凹陷的肌理都藏着匠人未凉的匠心。

写生时,眼睛要先“读懂”铜雕的“性格”。是武将雕像的刚毅棱角,还是文人造像的温润线条;是宗教题材的肃穆庄重,还是民俗小品的鲜活灵动。用铅笔勾勒轮廓时,不能只画“形”,更要抓“神”面对这幅莲蓬铜雕写生时,最先闯入感知的是铜与莲的碰撞——坚硬的金属竟能将莲蓬的柔婉、荷叶的舒展定格得如此鲜活。

写生结束时,才惊觉这不是对一尊铜雕的描摹,而是在与莲的精神对话——铜的坚硬守住了莲的风骨,锈的沧桑沉淀了莲的清雅,在笔与铜的触碰间,传统意象与现代工艺完成了一场跨越时空的共鸣。

朝宝

回望这段与铜板、锤子为伴的时光,最难忘的,是亲手让一片“叶子”在金属上慢慢苏醒的过程。从最初在铜板上勾勒叶脉轮廓的忐忑,到一次次举锤、调整力度,看着叶尖的弧度、叶脉的纹路在敲击下渐渐凸起、变得立体,我不仅摸清了铜板的“脾气”,更懂得了耐心的重量——那些震得发酸的手腕、反复修改的锤痕,最终都成了这片“叶子”最鲜活的生命力。感谢老师俯身指导我如何控制锤击角度,才能让叶脉既清晰又不失柔和;也感谢课堂上那些互相借鉴的瞬间,看彼此手下的作品从平面线条变成立体形态,仿佛一起参与了一场关于“生长”的创作。这门课的结束,对我而言更像一份特殊的纪念——每当看到这片亲手敲制的铜叶,就会想起手握锤子时的专注,想起金属在力量下慢慢绽放美感的奇妙。未来再遇见自然里的落叶,我定会多一份不一样的感知,因为我曾用锤子和铜板,把对自然的喜爱,刻进了时光里。

李晨浒

铜板指尖摩挲着铜板上凹凸的肌理,才真正懂了“刀随眼走,形由心生”。初握刻刀时总怕力道失准,线条要么歪扭要么刻痕过浅,直到反复观察,将瓜子衬布的褶皱记在心里,最难忘调整细节时的专注:用小圆刀勾勒瓜子脉络,再以平刀压出叶片的厚重感,铜板在敲打下渐渐褪去冷硬,晕染出静物的温柔质感,再用热着色方式给它独特的色彩。这堂课教会我的不只是技法,更是让眼睛沉下来观察、让双手跟上心的节奏——原来艺术从不是复刻,而是用工具将眼中的美,一点点“生长”在材质之上。

张莹

划过器皿的表面,铜壶的弧度里藏着锤点疏处显流畅,密处见精致,注水时光影在纹路间流动,竟让冰冷的铜有了呼吸感。它不只是盛物的器皿,更是手工温度的载体,每一次敲击的轻重、角度,都化作器皿独有的“指纹”,区别于机器的规整,多了份可触摸的生动与质朴。

张赫民

指尖触到铜材冰凉质感的那一刻,才真正懂了“匠心”二字不是抽象的赞美。从最初对着一块铜料无从下手,到握着刻刀一点点勾勒线条、打磨肌理,每一次金属碎屑的落下,都是与“耐心”的磨合,也是与“细节”的对话。最难忘的是作品初显雏形时的惊喜——原本冰冷坚硬的铜,在反复雕琢下有了温度与生命力。这门课教会我的不仅是铜雕技法,更让我明白:所有精致的呈现,都藏着慢下来的专注,和对每一道工序的敬畏。

高海波

握着錾刀的日子里,指尖磨过铜面的凉意,敲出的每道纹路都藏着耐心。从生涩到能让铜片显露出简单纹样,才懂手工的珍贵——慢一点,再专注一点,就能与金属对话。感谢这段与錾铜相伴的时光,往后也会记得这份与器物相处的踏实。

李鑫

锤揲迫使我在三维中思考,用起伏的块面构建形体,彻底摆脱了对轮廓线的依赖,让笔下形象从此有了扎实的体积感。 手握錾子,每一次敲击都通过触觉直接感知材料的抵抗与延展。这种全身心的参与,激活了我对形体空间的深度理解和想象力。金属上每一锤都不可逆,这训练我拥抱动态过程,将意外转化为神采。作画时也因此更自信灵活,笔下形体充满了生长的力量。这趟经历,让我对造型的认知从平面走向立体,从控制走向共创。

孙嘉怡

写生这14天让我学到了很多东西,让我见识到了錾铜浮雕的魅力,体会了如何做一件器皿。我做了两件浮雕,一件是看到院子里种的核桃树结了的核桃,另一件是受到老师的启发做的同一类型的橡果。做浮雕很难,我们练习了两天小稿才正式开始,做一件浮雕有很多步骤,退火,刻线,做体积,敲平,上色都让我乐在其中。这十四天过得非常快,让我学到了很多东西。

安达盖

14天的易县时光,在錾刀与青铜的碰撞声里悄然落幕。从握刀生涩到读懂铜料肌理,我们不仅学会了斩刻技法,更在匠人的一锤一錾间,摸到了传统手艺里“专注”与“坚守”的温度。

孟根胡亚嘎

铜雕写生触摸氧化肌理的温度,捕捉静态造型的张力,用簪子不止复刻形态,更在明暗间读懂金属里的故事。用这种方式记录民族文化遗产很开心。

张敏

走进大学铜雕课堂前,我以为艺术只是纸上的线条与色彩,直到亲手握住刻刀,才触摸到创作的重量。第一次在铜坯上勾勒纹样时,手腕的颤抖让线条歪扭,反复打磨时指尖磨出薄茧,却在看到铜屑簌簌落下、图案逐渐清晰的瞬间,读懂了“匠心”的含义。急功近利的深凿会留下崩口,唯有耐心与专注,才能让金属呈现温润的光泽。

这门课不只是教会我一项技艺,更让我明白:创作如人生,每一步都需稳扎稳打,那些看似枯燥的打磨,终会让作品绽放独特的光芒。

李晶

满怀期待的开始了这个课程,亲身体验每一个步骤,在老师的指导下,用锤子不断敲打,越来越熟练,走线更加流畅,敲完正面敲背面,看着原本平平的铜板上,鳞片一片接一片鼓起来,伸手摸过那凹凸的质感时,更是从心里感叹錾铜雕刻的魅力。