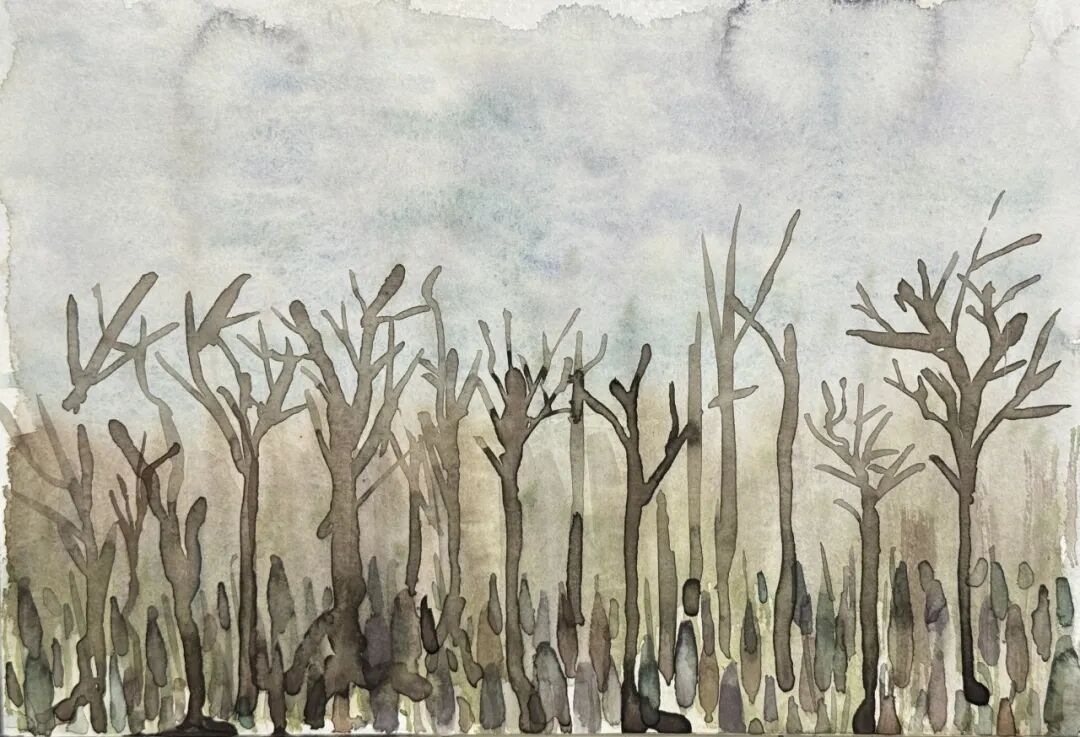

美术学院2024级绘画(水彩画)专业《风景写生1》结课观摩展

美术学院2024级绘画(水彩画)

专业《风景写生1》结课观摩展

前言

9月1号到26号的风景写生,我带24级水彩专业的学生去了草原写生,这一个月的课程包括实地与课堂教学俩个部分,每人共完成大小不一的水彩采风与创作30多幅,每位同学的实际情况各不相同,从初到草原的无从下手,到课程结束的有所收获,我们共同经历的不仅是专业技能的训练,更可贵的是亲身经历的点点滴滴,值得我们所有师生珍惜。

指导教师:付丽春

2025.10.15

课堂日常

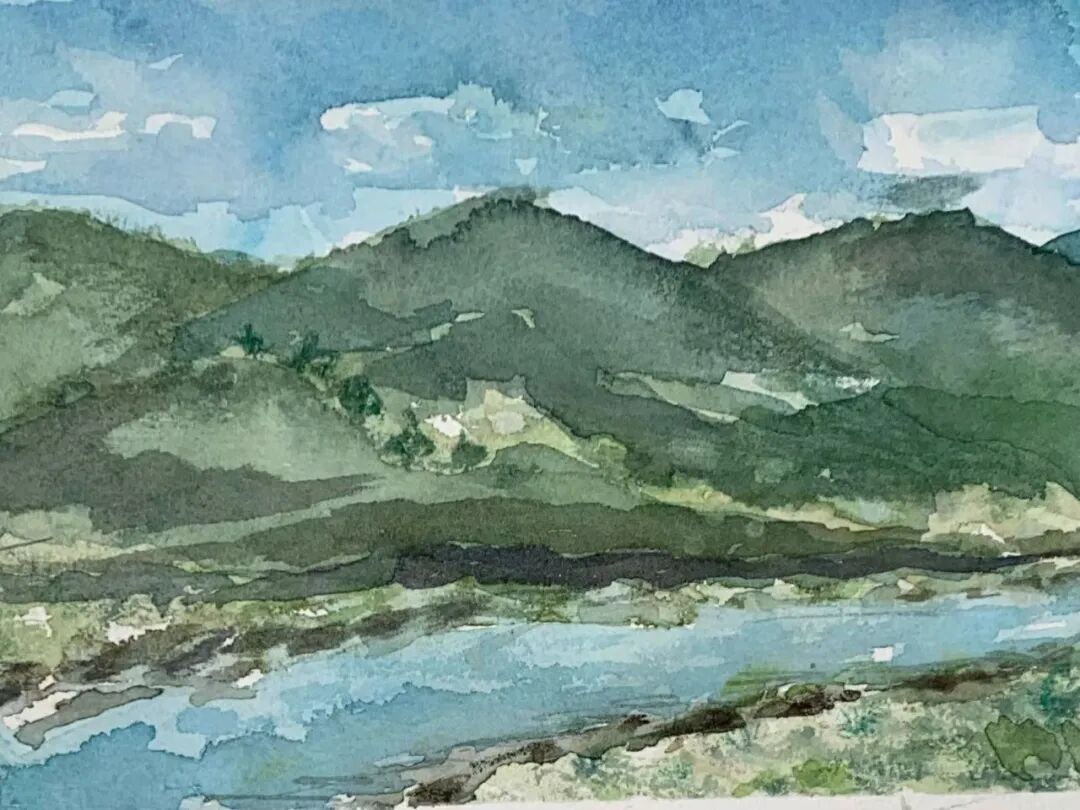

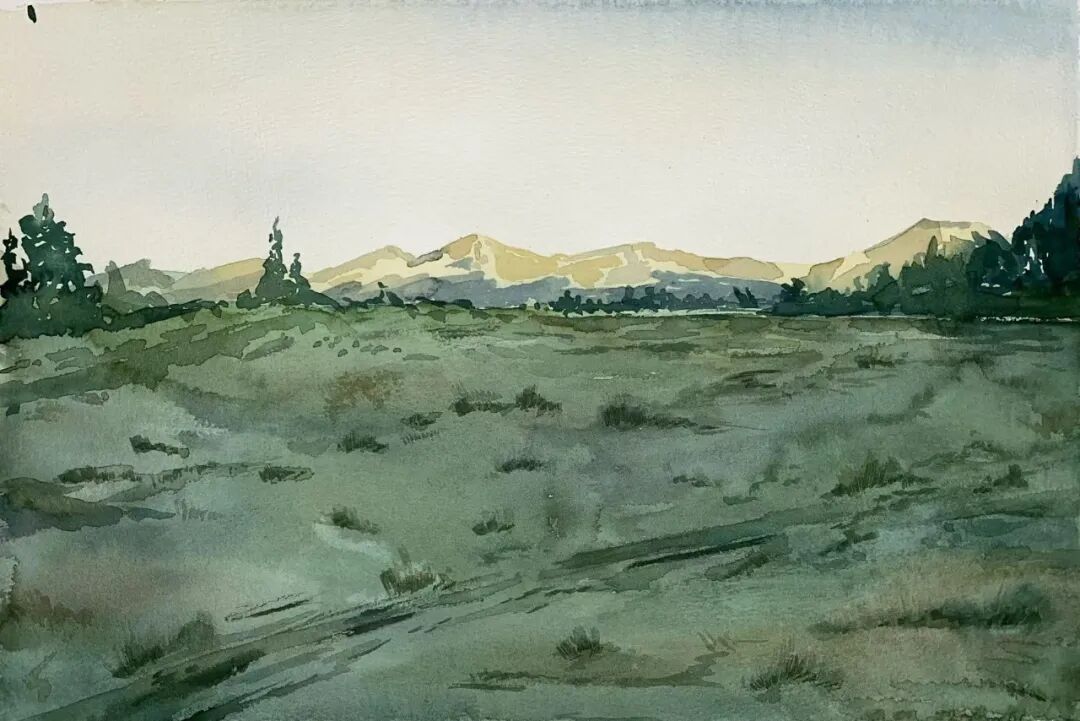

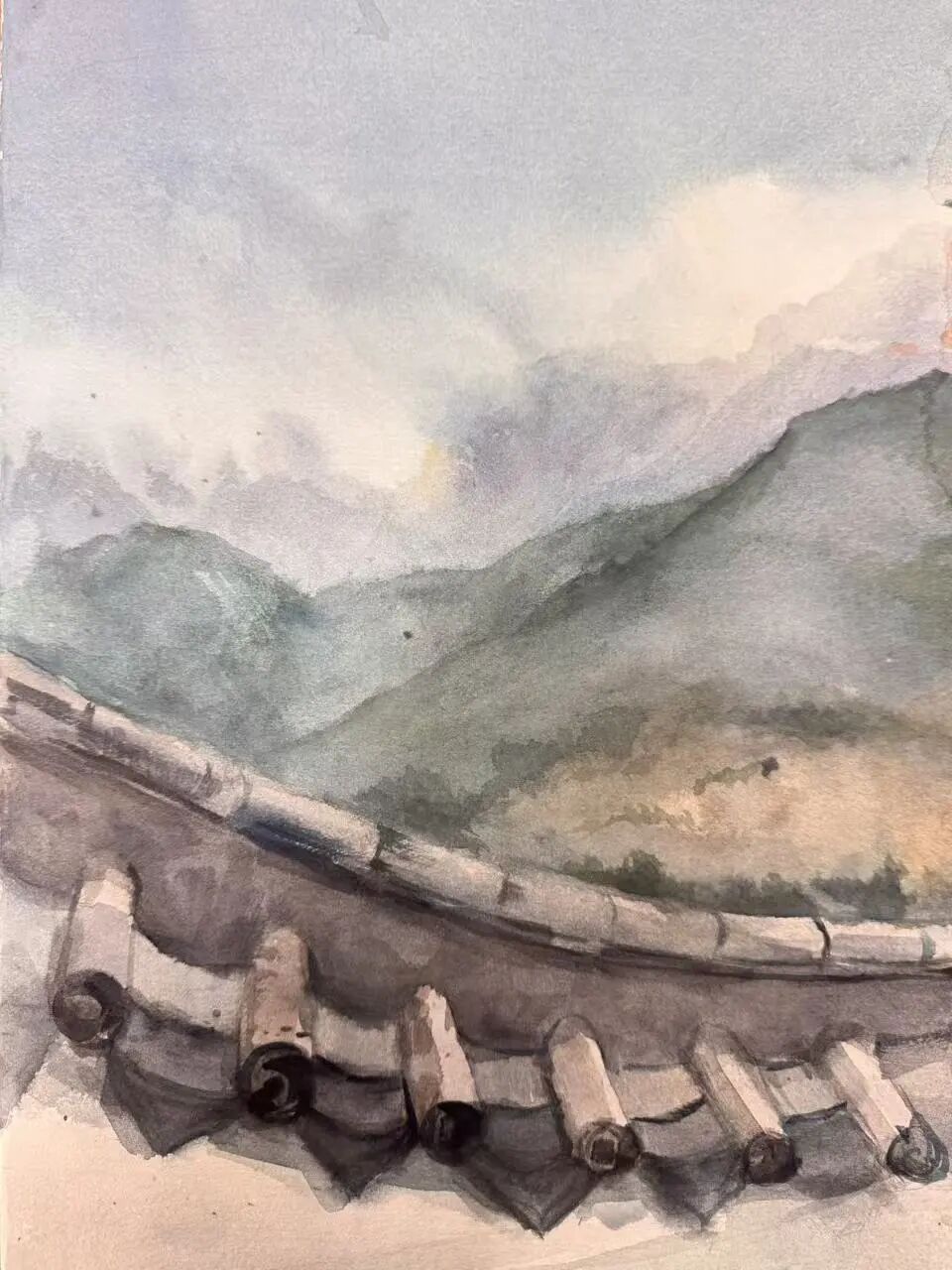

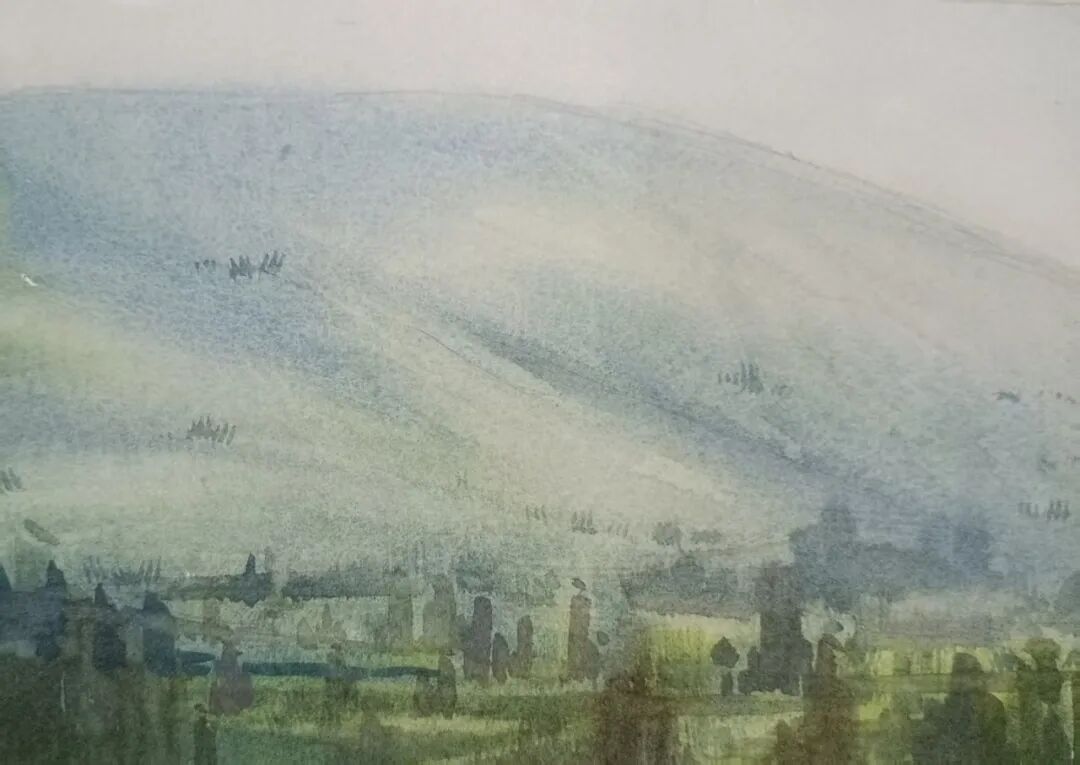

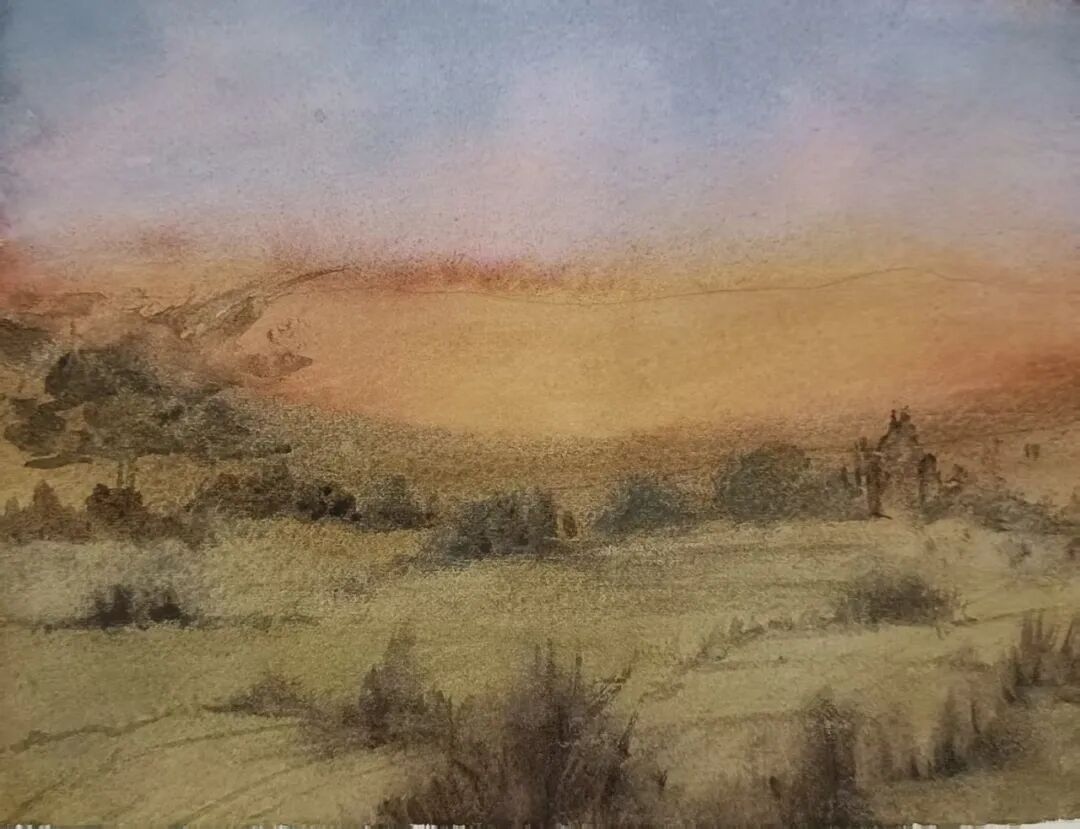

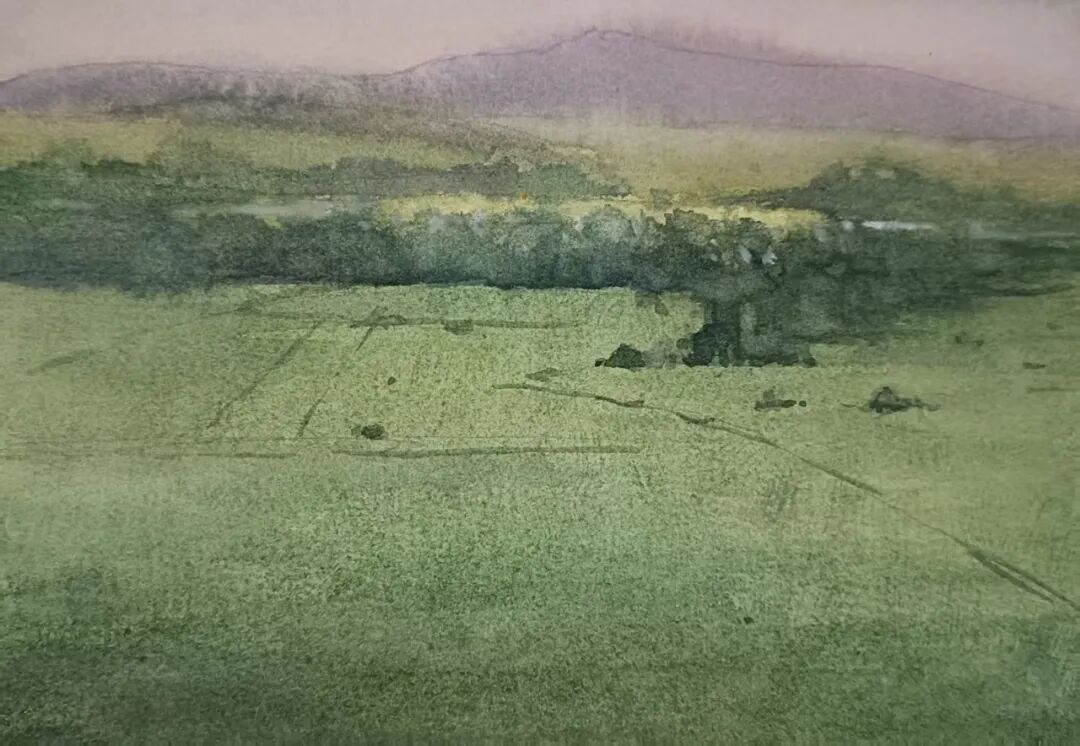

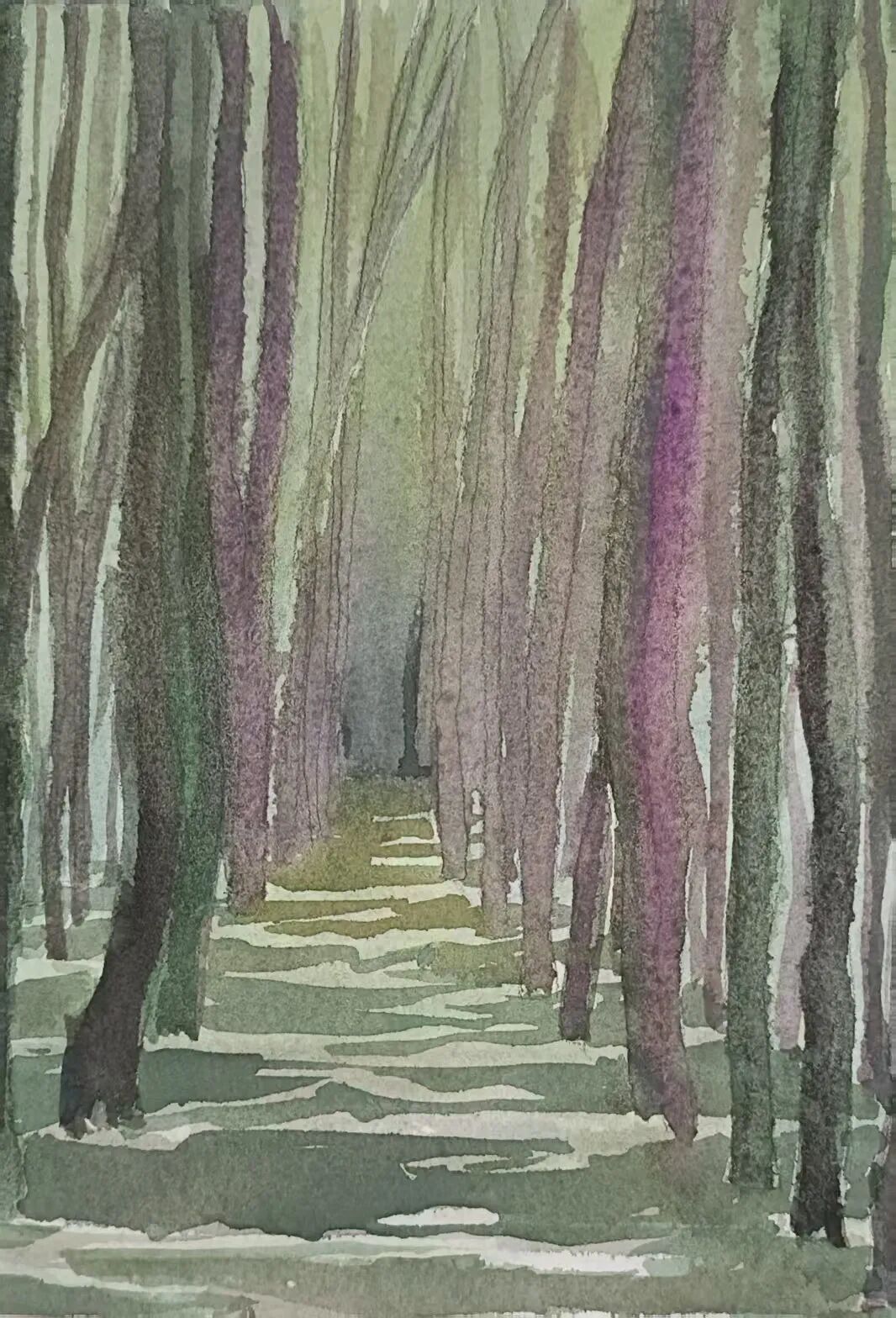

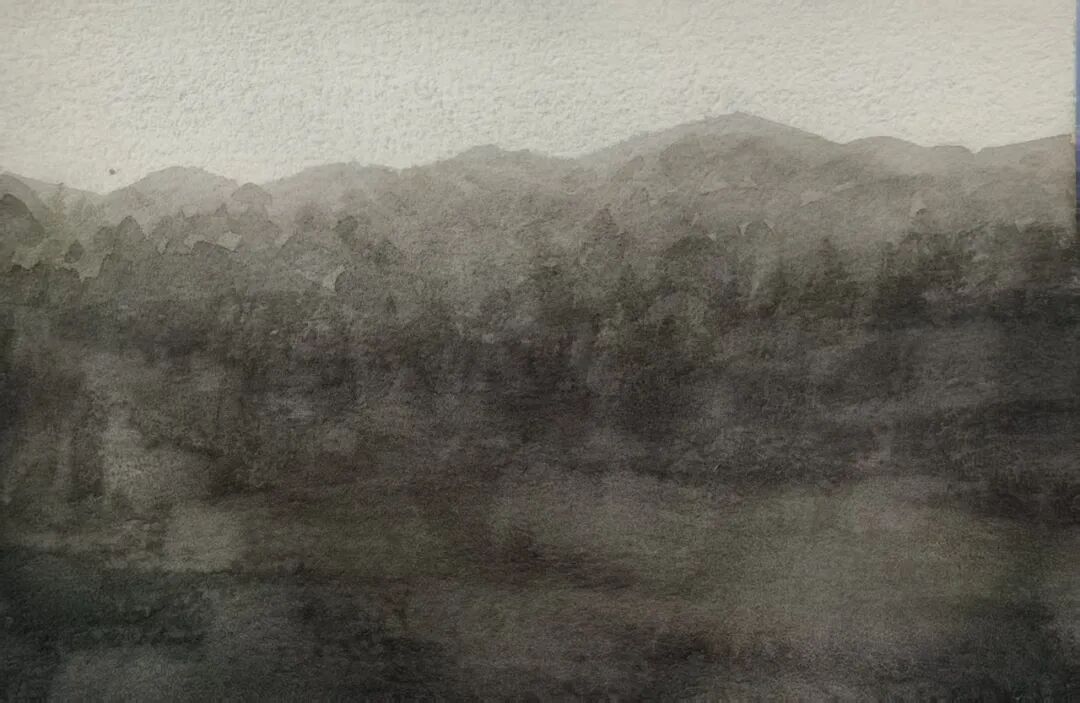

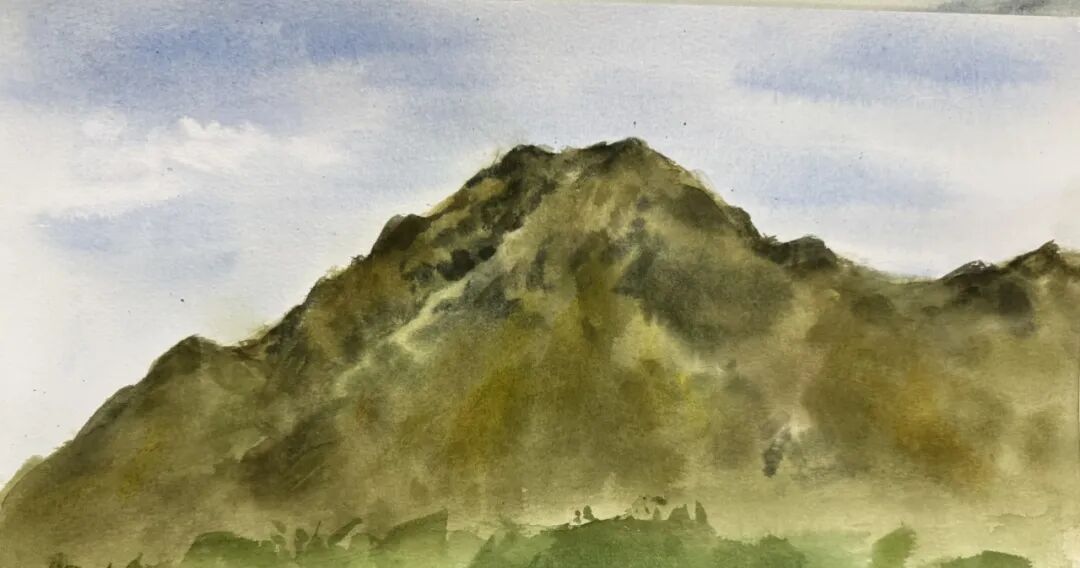

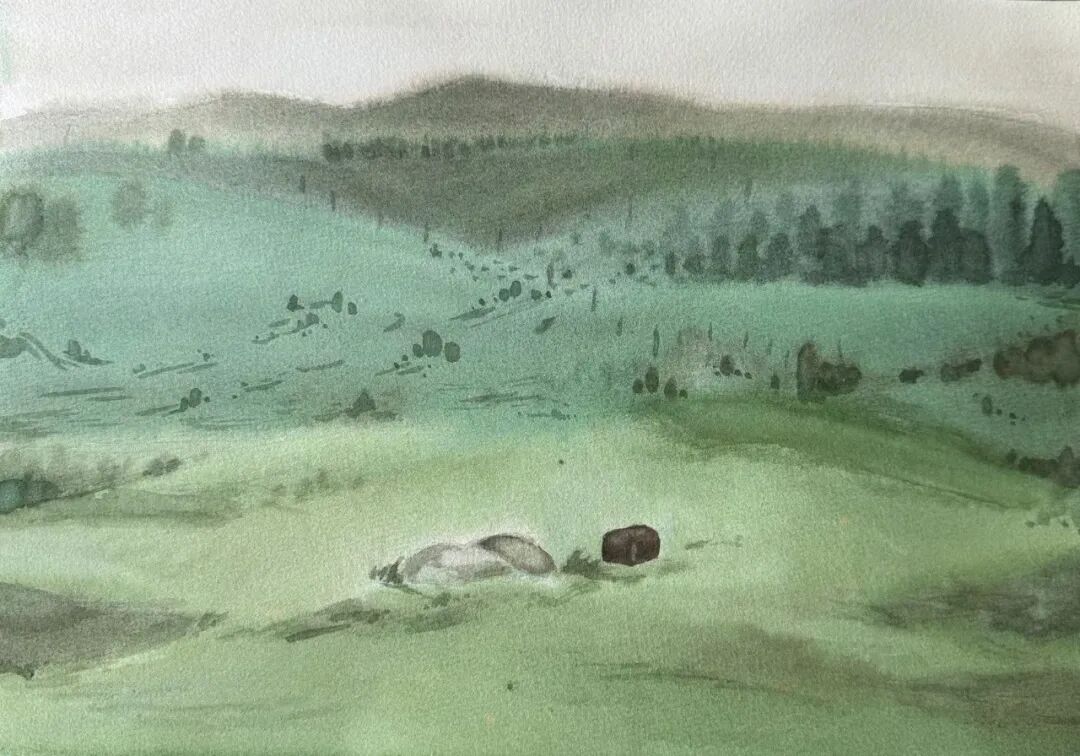

学生作品展示

阿其力拉

本次草原写生不仅提升了水彩技法,更让我明白水彩风景创作不是复制自然,而是用画笔捕捉草原的光、风与气息。未来将结合本次总结的光影技法简化逻辑,在课堂创作中进一步探索地域风貌与个人风格的结合,同时补充户外突发状况应对技巧,为后续写生实践打下基础。

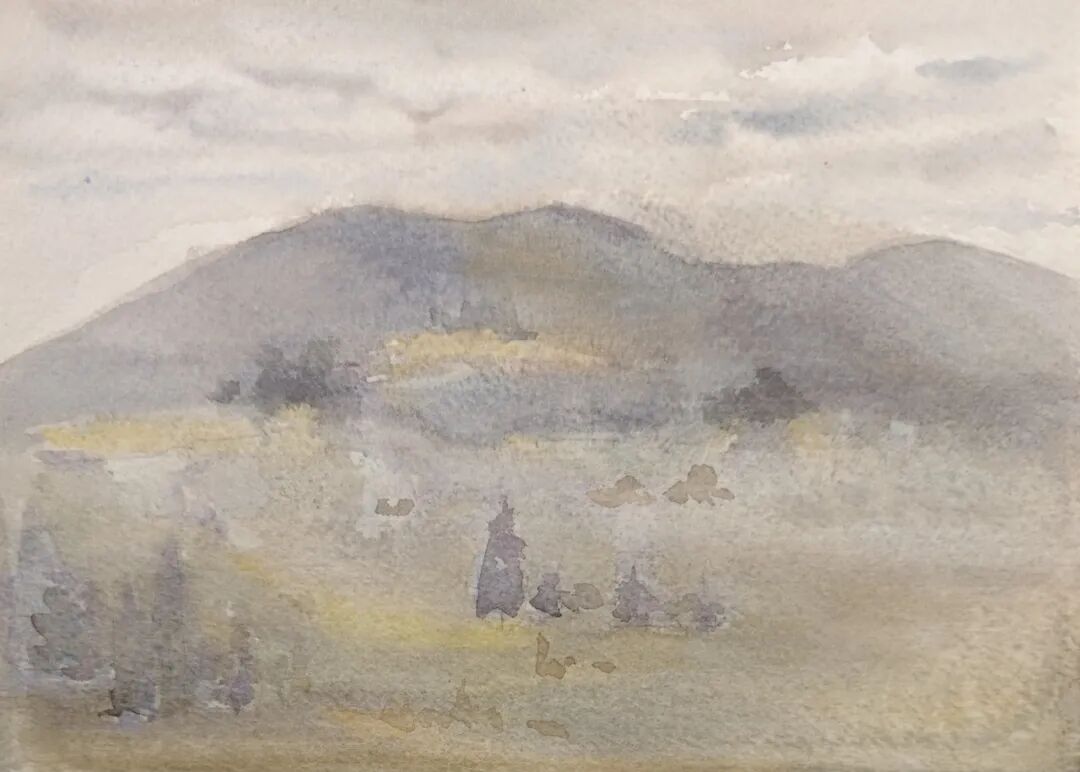

曹宁格

经过这半个月的户外写生,越画越觉得有意思。坐在草地旁调颜色,刚抓住阳光洒在草叶上的暖黄,风一吹光影又轻轻挪了位置;对着远山铺色时,总在琢磨怎么让层次更透,不显得闷。接下来想多花时间观察,试着用软点的笔触画溪边的草,慢慢把眼前的风景,更自然地落到纸上。

陈乐

水彩风景写生的关键,是与“水”和“光”打交道。水彩写生是场“与自然对话”的过程,并非简单的“复刻”,而是抓取场景的“氛围感”与“瞬间性”。不必复刻风景,用颜料追着光影与水痕,反而能留住风景的鲜活气。水彩的妙处,恰在它的“不完美”,学会接纳水痕的偶然,借水彩的水色,把风的软、光的暖、云的流动,悄悄藏进画纸里,才是水彩风景的趣味所在。好的夏天。把夏天的美好装进口袋,在未来的日子里慢慢回味……

陈顺成

画风景时,不再执着于细节,而是借水分让天空的蓝与草地的绿自然衔接,反倒有了朦胧的通透感。

现在才明白,水彩不是“画”出来的,是“等”出来的——等水分蒸发到恰好,等颜色自然融合。这份与颜料、水分的磨合,让我在画画时更懂耐心,也爱上了这种充满意外之美的艺术。

丁子馨

置身草原写生,最震撼的是天地间的开阔感。用湿画法铺展大片草绿时,仿佛将草原的生机晕染纸上;捕捉云朵流动的光影,才懂自然色彩远比颜料盘丰富,风里都带着自由的创作灵感。

李妍

半个月草原水彩写生,彻底打破了我对“照画”的依赖。从一开始对着无垠绿原无从下笔,到后来能快速捕捉晨光里草色的暖黄、暮色中山坡的赭紫;也学会用留白表现云的轻盈,用湿画法晕出风的流动。课堂上的理论终于落地,现在画里不只有形,更有了草原的呼吸感。

刘昕晔

未能远行写生,却在临摹照片时有了新体悟。水彩在纸上晕染,我学着放手——不强求还原像素级的真实,而是捕捉光影与情绪的交融。原来画笔从不困于眼前景物,它更忠于内心的凝视。当水色自由流淌,我看见了比实景更生动的风景:那是时间在光影中驻足的诗意。

刘宇琛

水彩不似油画可反复修改,每一笔都需谨慎,却也正因这份“不可控”,让偶然的水痕、晕染都成了独特风景。它教会我,画画如观心,慢一点、松一点,反而能留住最生动的美。

卢佳彦妮

这次水彩风景写生,让我跳出了“纸上谈兵”的局限,摸到了绘画与自然对话的窍门。

以前在画室画风景,总按固定套路调颜色,画出来的天空永远是单一的蓝。但在户外,我发现清晨的天带着淡淡的粉紫,傍晚又会掺进橘色的余晖,自然的色彩从没有标准答案。

更重要的是学会了“取舍”。湖边的芦苇密密麻麻,我试着忽略部分枝干,只重点勾勒被阳光照亮的几簇,画面反而更有层次感。原来好的风景写生,不是复刻所有细节,而是留住自然最打动人心的瞬间。

娜荷芽

这两周的写生,与其说是画草原,不如说是跟着草原“学画画”。我学会从“细节里找层次”;我懂得于“简洁中求辽阔”。水彩最动人的,从不是复刻风景的精准,而是把当下的风、转瞬的光,还有坐在草原上时的心境,都揉进颜料里——就像通辽的林边溪、蓝旗的旷野风,它们不会停留在纸上,却会留在每次调颜色时,对“自然”的敬畏里。

聂钰泓

户外光线瞬息万变,不必执着于勾勒每片树叶的轮廓,而应快速捕捉光影在景物上的明暗层次,抓住“光”,画面才会有呼吸感。“留白”是水彩的呼吸感:水彩的通透感常靠留白实现,画天空时,不用把纸面涂满蓝色,刻意留下几处未上色的“白”,可表现云层的轻薄;画湖面时,留白能模拟波光,比反复叠加亮色更自然。写生不是给风景拍“照片”,要主动筛选元素。聚焦于最打动你的核心景物,让画面主题更突出。“湿画法”要敢“放”:画远景或天空用湿画法,趁纸面未干时快速晕染色彩,让颜色自然融合;画近景的花草、岩石用干画法,等前一层颜色干透后再叠加,线条和纹理才清晰,避免画面脏、灰。

其乐木格

风向随时变,不用强求把所有细节画完。比如画街景时,店铺门窗可以只勾个轮廓,路人用几笔淡色块概括,反而比精细刻画更有动态感;就算某块颜色涂脏了,也能顺势改成阴影或地面纹理,这种“临场应变”的痕迹,恰恰是写生独有的鲜感。

王晨力

水彩画,作为一种独特的绘画形式,以其清新、灵动、富有诗意的特质,深深吸引着我。我被它那绚丽多彩的颜料和独特的绘画效果所震撼。水彩颜料的透明性使得画面能够呈现出丰富的层次和细腻的质感,每一次调色、每一次运笔,都像是在与色彩进行一场美妙的对话。然而,看似简单的水彩画,实则蕴含着深厚的技巧和丰富的表现力,要想真正掌握它并非易事。

王珮儒

在今年的秋季写生中,我感受颇多,感受到了大自然的美丽和秋季的气息。在写生过程中,让我感受到了大草原的辽阔与美丽。画草原时,色彩要画稳重,在笔端晕染出热烈而又随性的层次,这秋的色彩,于我是视觉的盛宴,更是对大自然的馈赠,写生是最亲临大自然的,这份感知是照片无法替代的,让我体会到了大自然鲜活的肌理,让画笔不在局限于想象,我对艺术又有了一份新的理解。

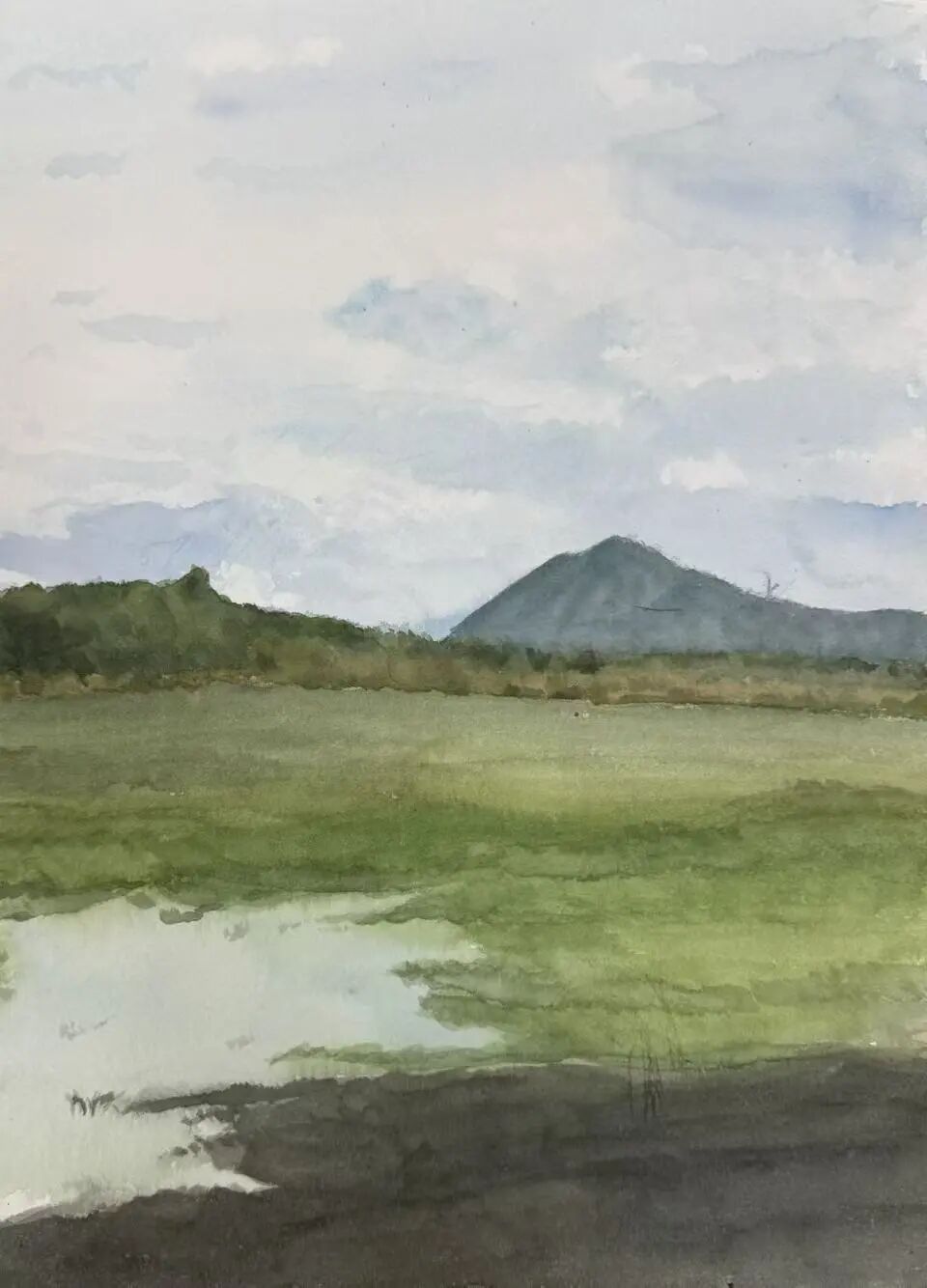

魏敬恩

半个月的草原写生,是课本外最生动的一课。初到时,我总被草原无垠的蓝绿“难住”——天空的层次、草甸的光影,远非画室里的静物可比。

后来跟着老师观察,才学会捕捉风掠过草尖的动态,用湿画法晕染晨雾的朦胧,用干笔皴擦表现枯草的质感。夕阳下的蒙古包、雨后的彩虹,这些转瞬即逝的景色,也让我学会了快速抓形、果断调色。

这次写生不仅提升了技法,更让我懂了:水彩的灵魂,藏在对自然最真实的观察里。

张波洋

经过这几周风景写生的学习,让我学会了要优先用大色块铺出画面基调(如天空的淡蓝、地面的浅绿),确定远山、中景、近景的层次关系,避免一开始沉迷树叶、石子等细节,导致画面“散”且失去整体氛围。画第一幅风景写生时,我紧张地盯着颜料扩散,总忍不住用纸巾去吸多余的水分,结果画面变得浑浊又生硬。后来学会“放手”,在纸面七八成干时叠加阴影,反而出现了意想不到的朦胧美感。但通过学习也发现了自己的不足之处,临摹照片时,我总执着于还原每一个细节,结果画出来的风景特别死板。在这一方面还有待提高。在接下来的学习当中,要不断的提高自己画面的完整度,学习大师的绘画技巧,最终达到自己想要的画面效果。

张涵

水彩写生时,我沉浸于自然景色的捕捉。从山峦的层次到水面的光影,每一笔都依水色交融的特性去尝试。调色、晕染的过程里,我体会到水彩的灵动与不可控,这既具挑战,又让画面因偶然效果更显自然意趣,也让我更懂去顺应、利用水彩的特质,在与自然的互动中,收获对色彩和光影的新感知。

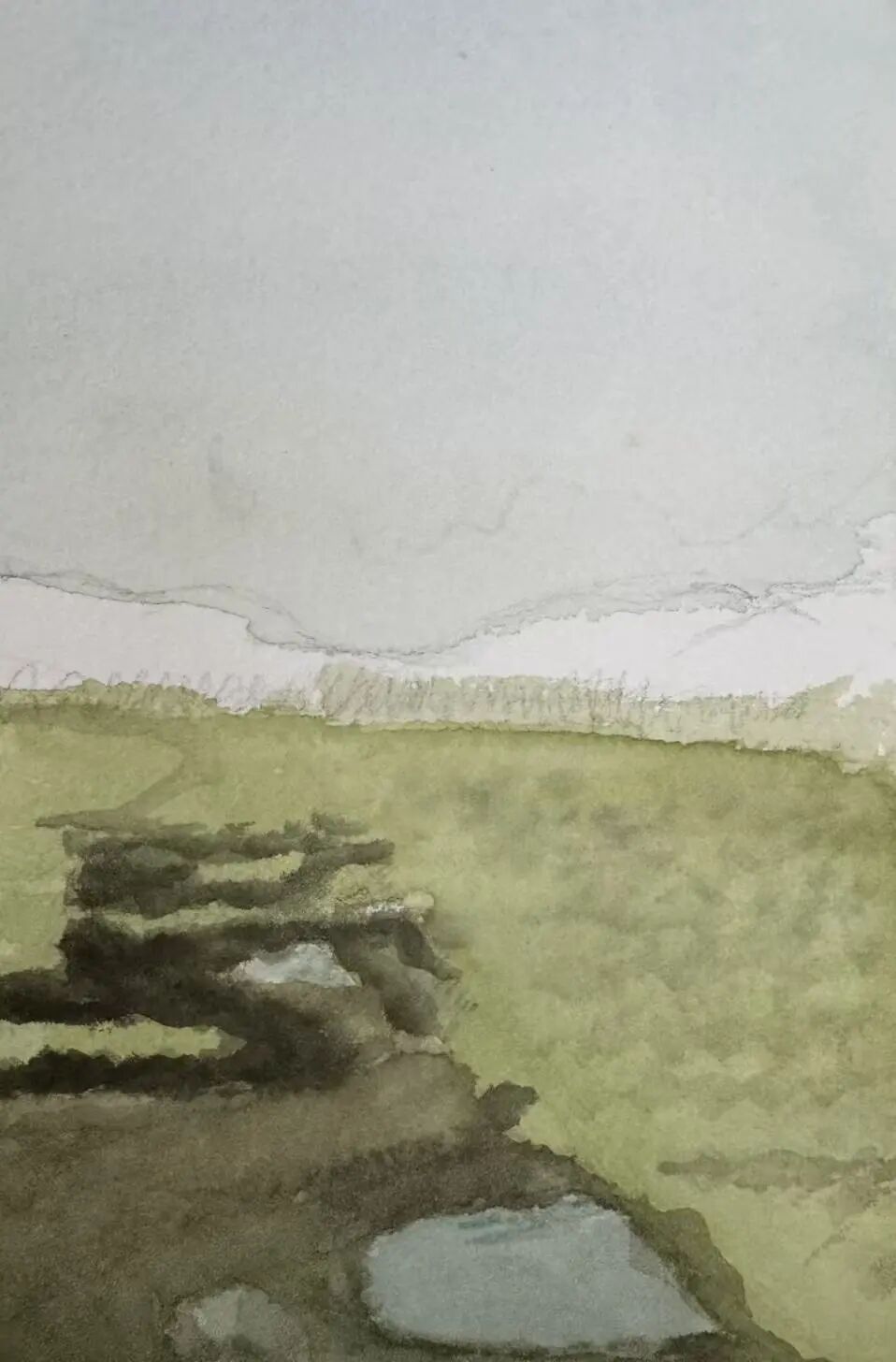

争光

水彩风景写生,让我摸清了“水”的脾气。从前总急着画细节,结果画面又脏又僵,后来发现先花十分钟定光影明暗,再用湿画法铺大色块,反而更出效果。

近景用干笔戳出草叶纹理,远景靠水分晕染模糊轮廓,这样空间感就出来了。现在明白,比起画得“像”,留住水分流动的自然痕迹,才是水彩最动人的地方。

周则瑶

水彩写生从不是“画得精准”的竞赛,而是和水、颜料、光线慢慢磨合的过程。初学时总怕水多了洇成一片,后来发现,雨天写生时,笔尖不小心沾到的雨滴落在画纸上,晕出的淡蓝水渍,反而比刻意画的云层更有朦胧的雨天感——这大概是水彩最温柔的“容错率”,那些没按预期走的水痕,往往藏着惊喜。

上午九十点的阳光是软的,照在花瓣上,颜料里多加点水,就能画出通透的粉;到了下午三四点,光线变实了,阴影处要敢用深一点的蓝紫,才能让画面立起来。每次写生结束收拾画具时,看着画纸上从浅到深的水色痕迹,就像把当天的光和风,都悄悄收进了画里。

-END-