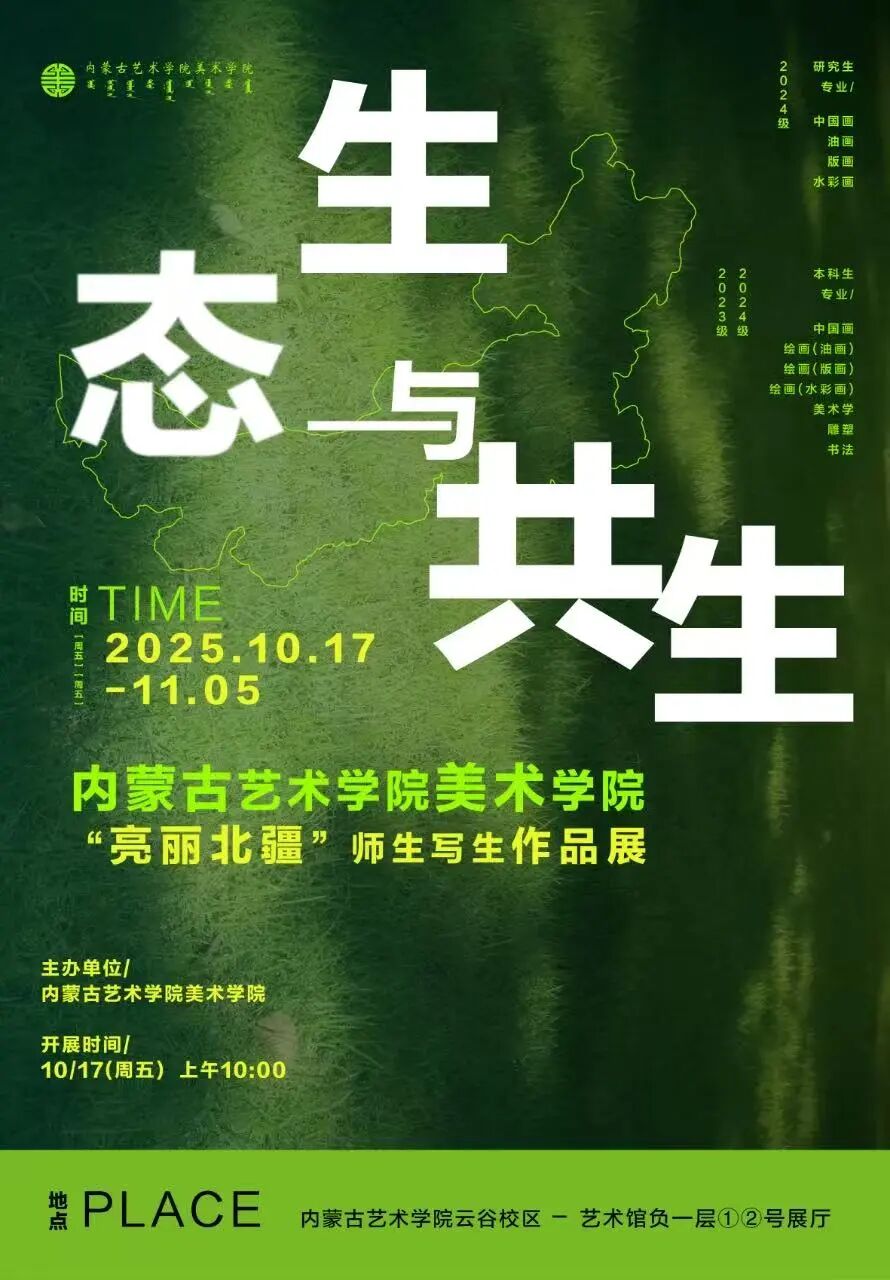

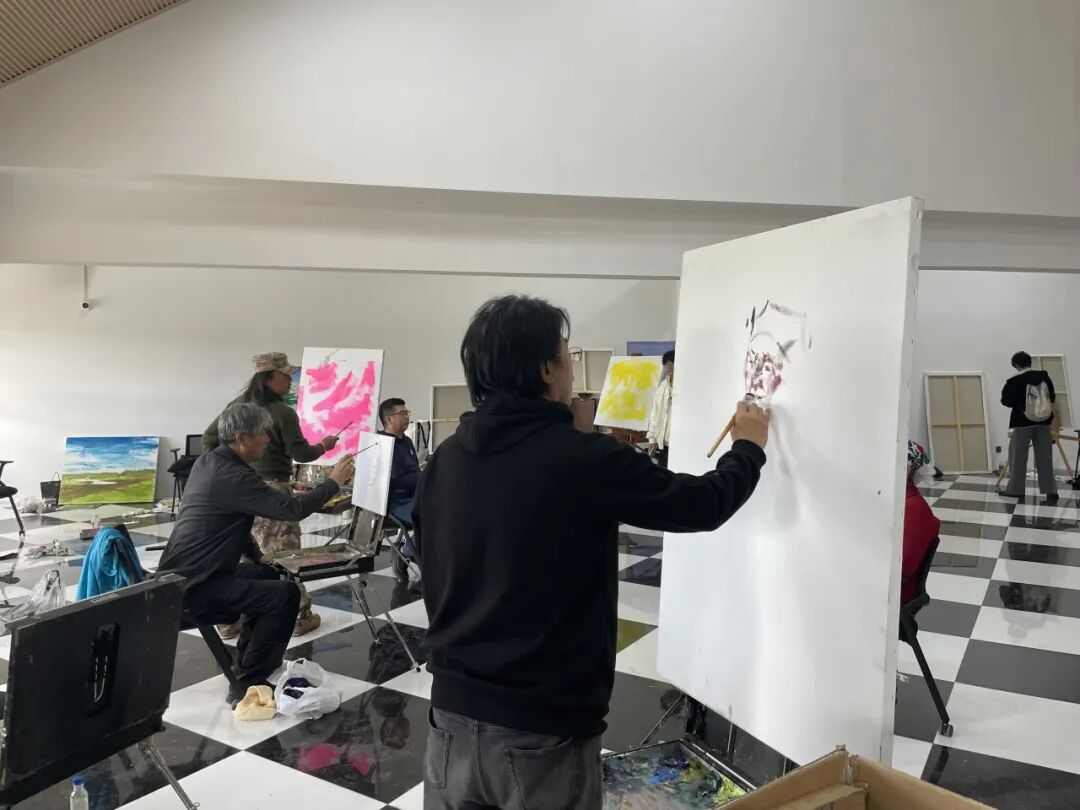

美术学院2024级绘画(油画)1班《风景写生1》结课观摩展

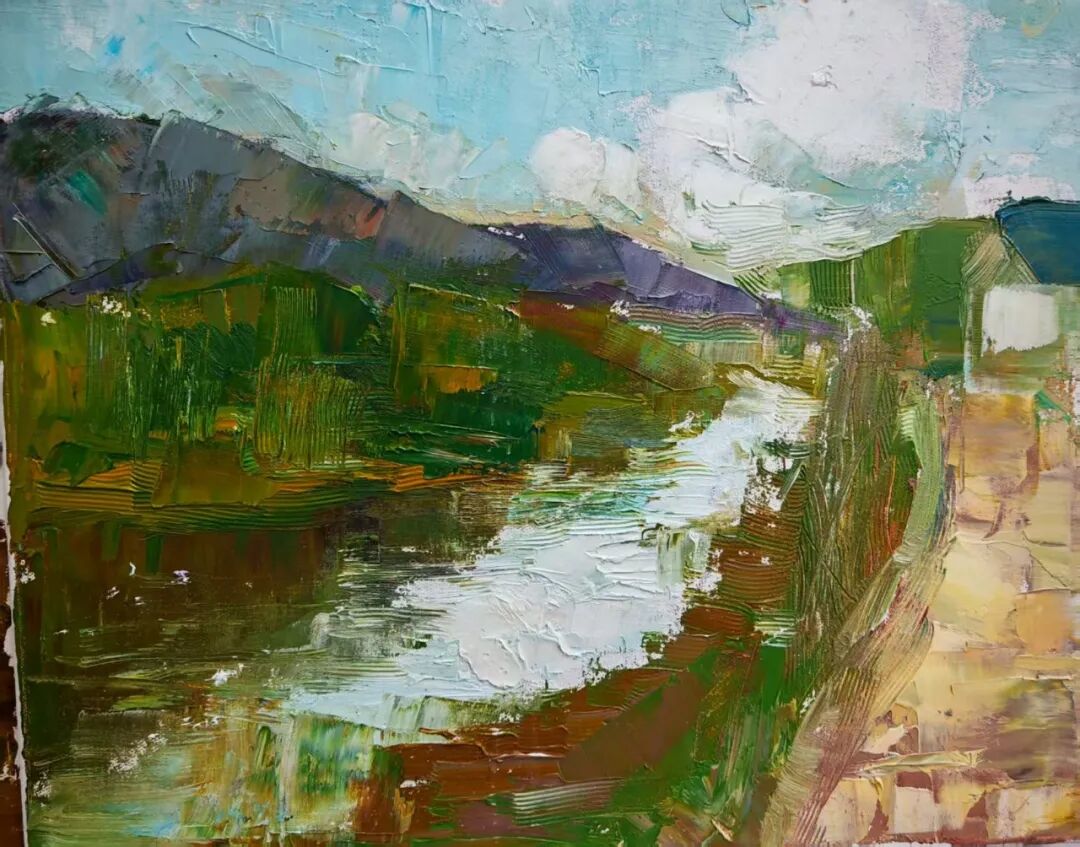

在这个九月初秋,我们背上画箱,怀揣着对艺术的赤诚与憧憬,跨越山河,来到了被誉为“油画小镇”的呼伦贝尔恩和。这里是我们大学时代第一次油画风景写生的课堂,为期三周的时光,如同一幅浓墨重彩的画卷,在我们青春的履历上留下了深刻而明亮的印记。

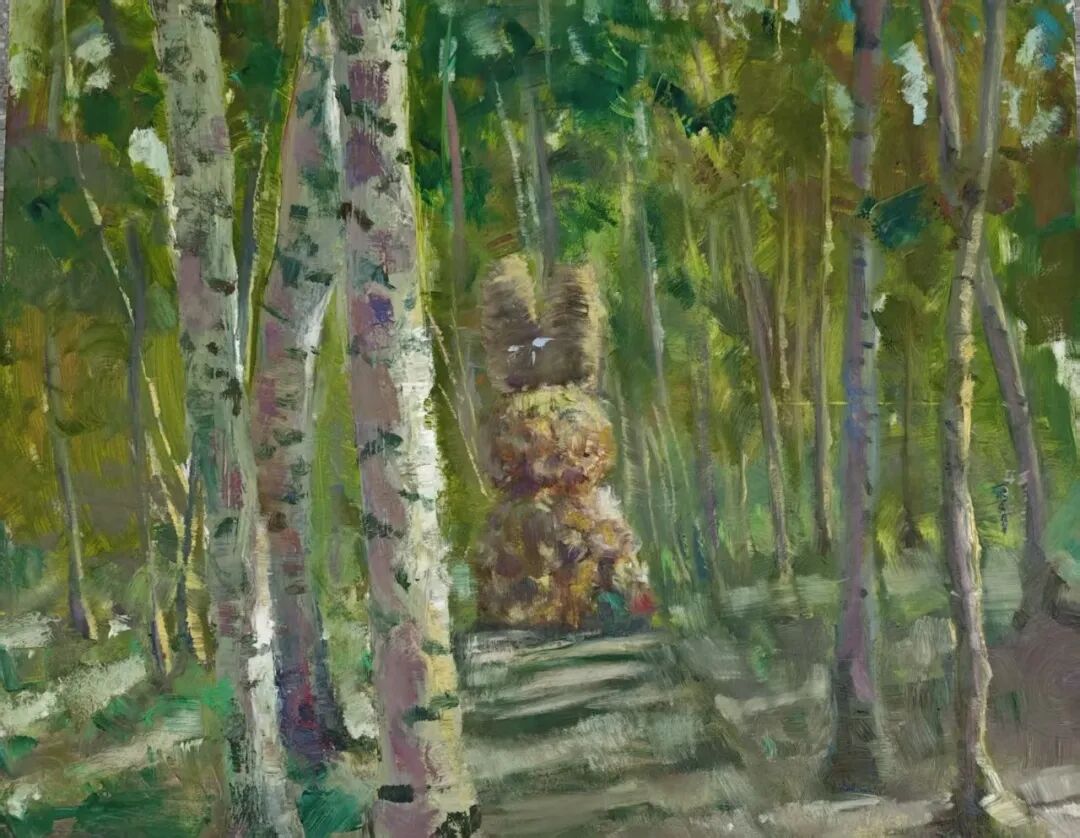

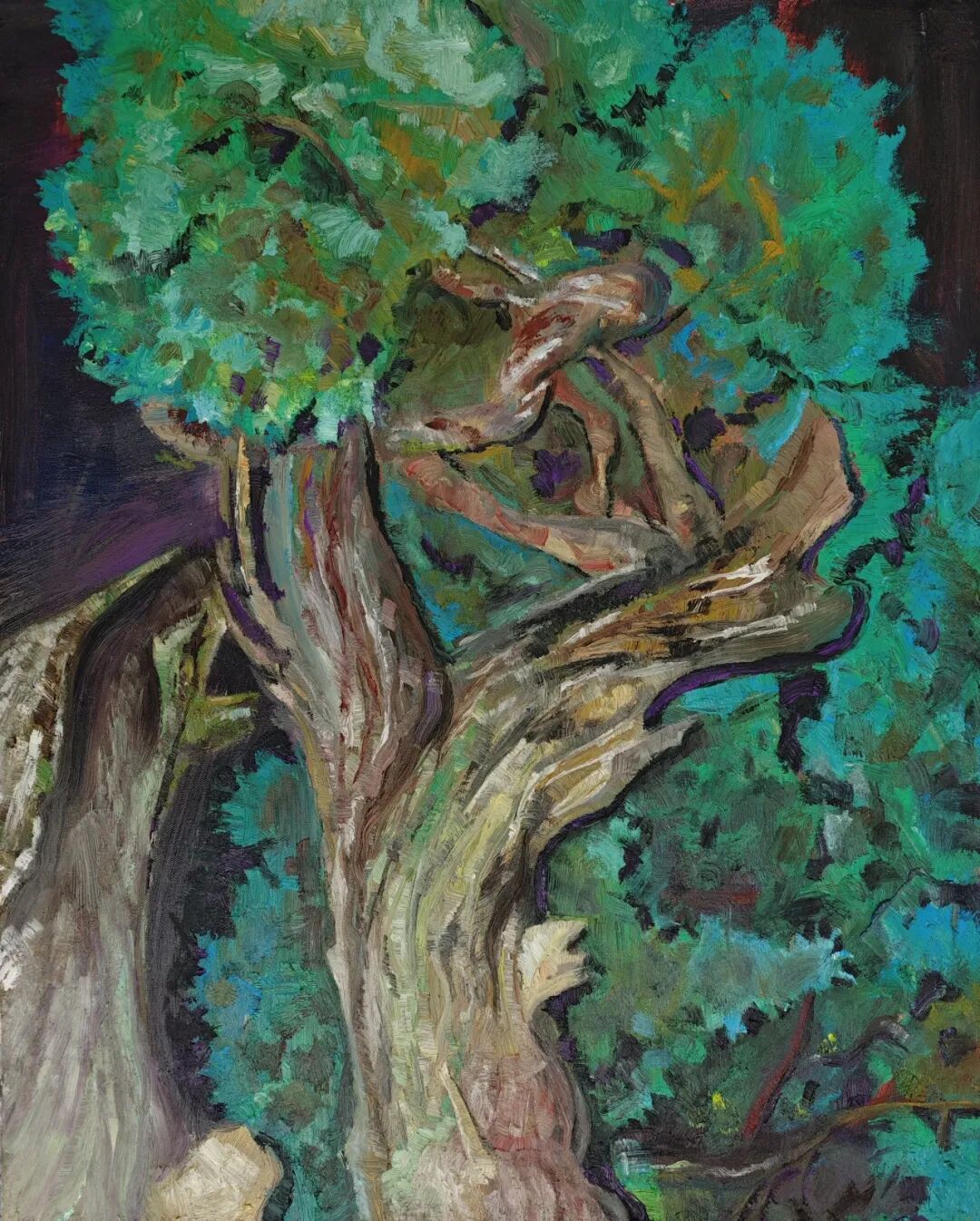

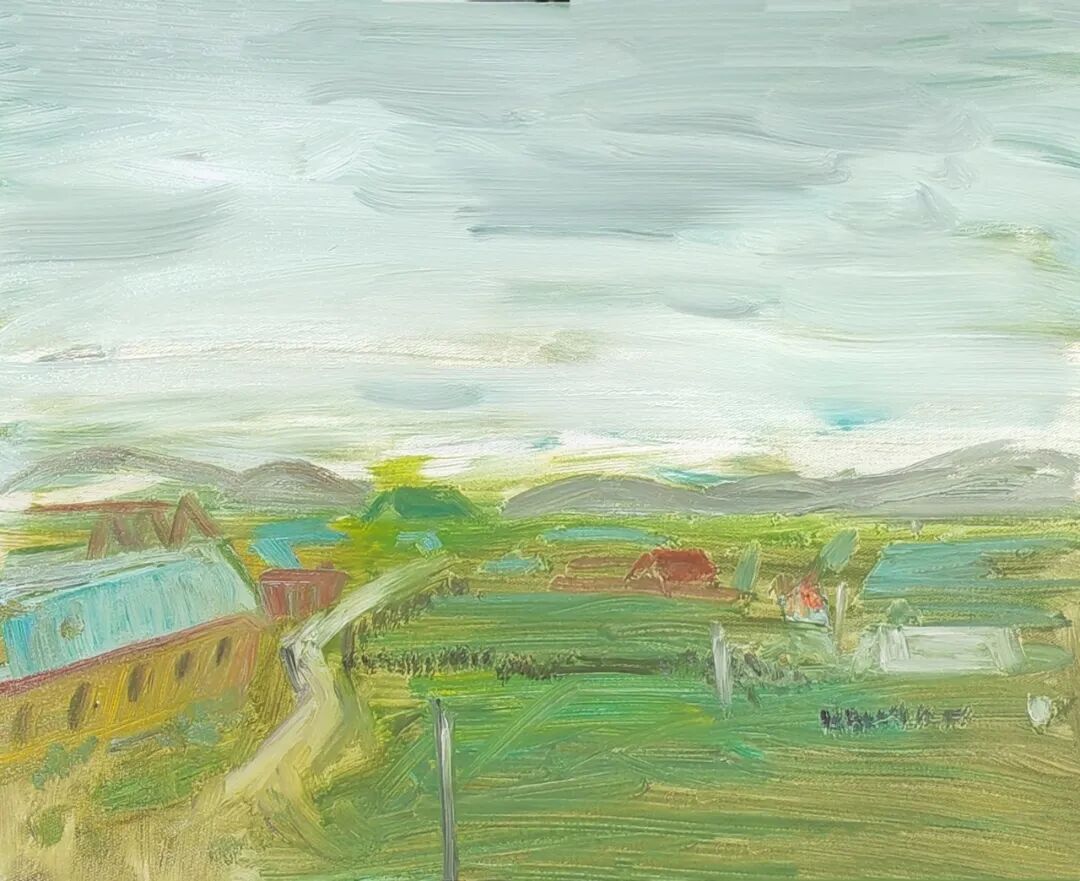

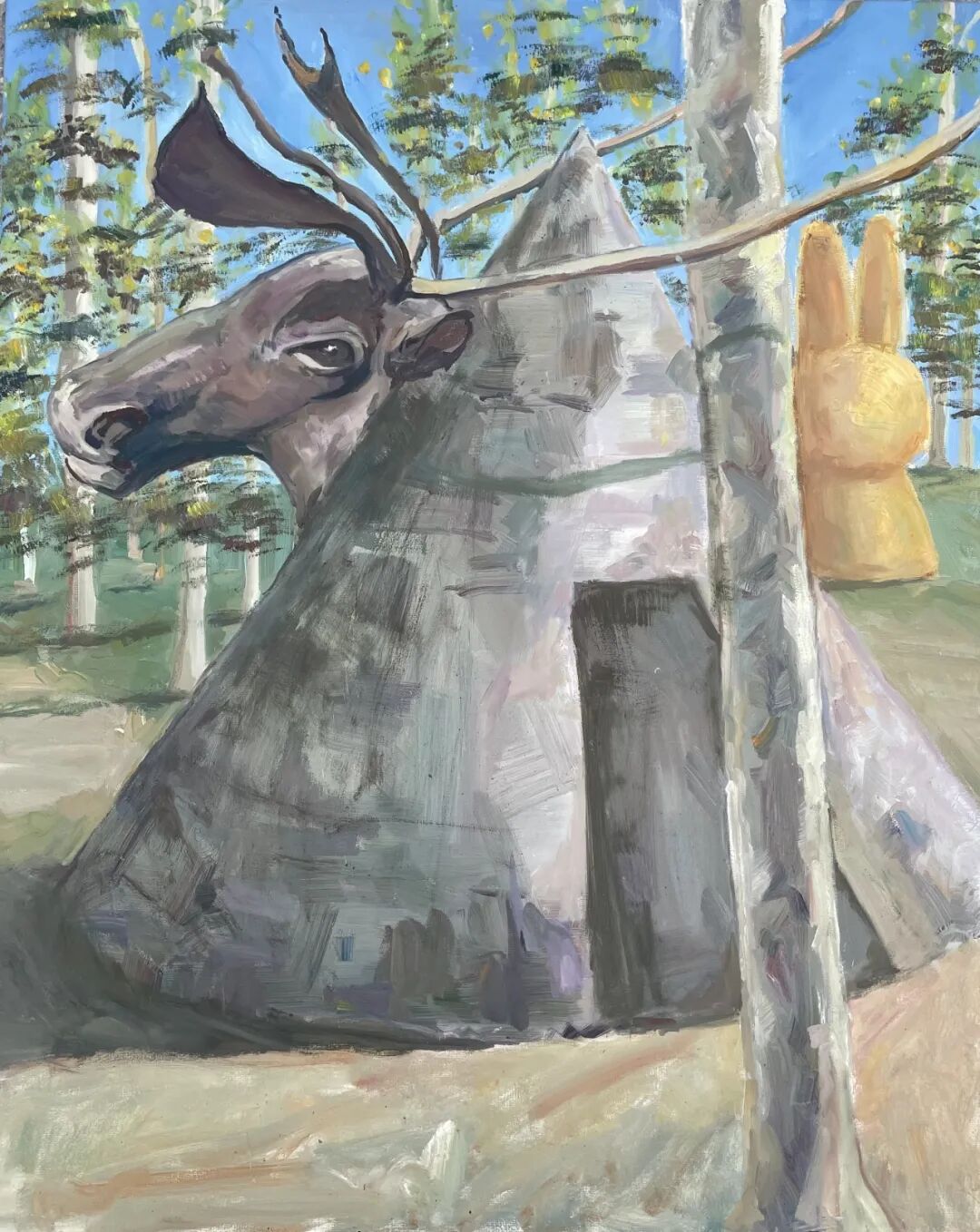

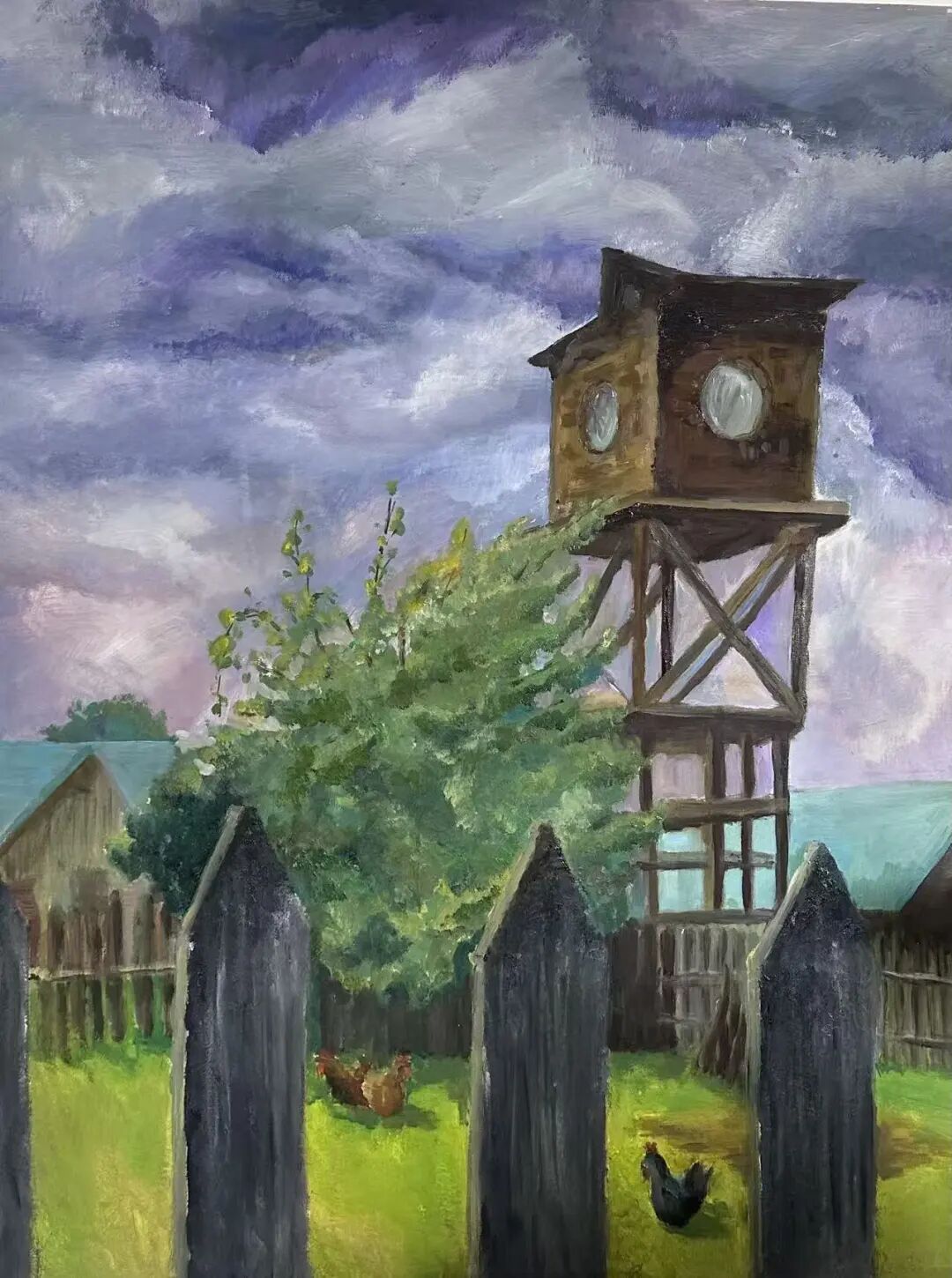

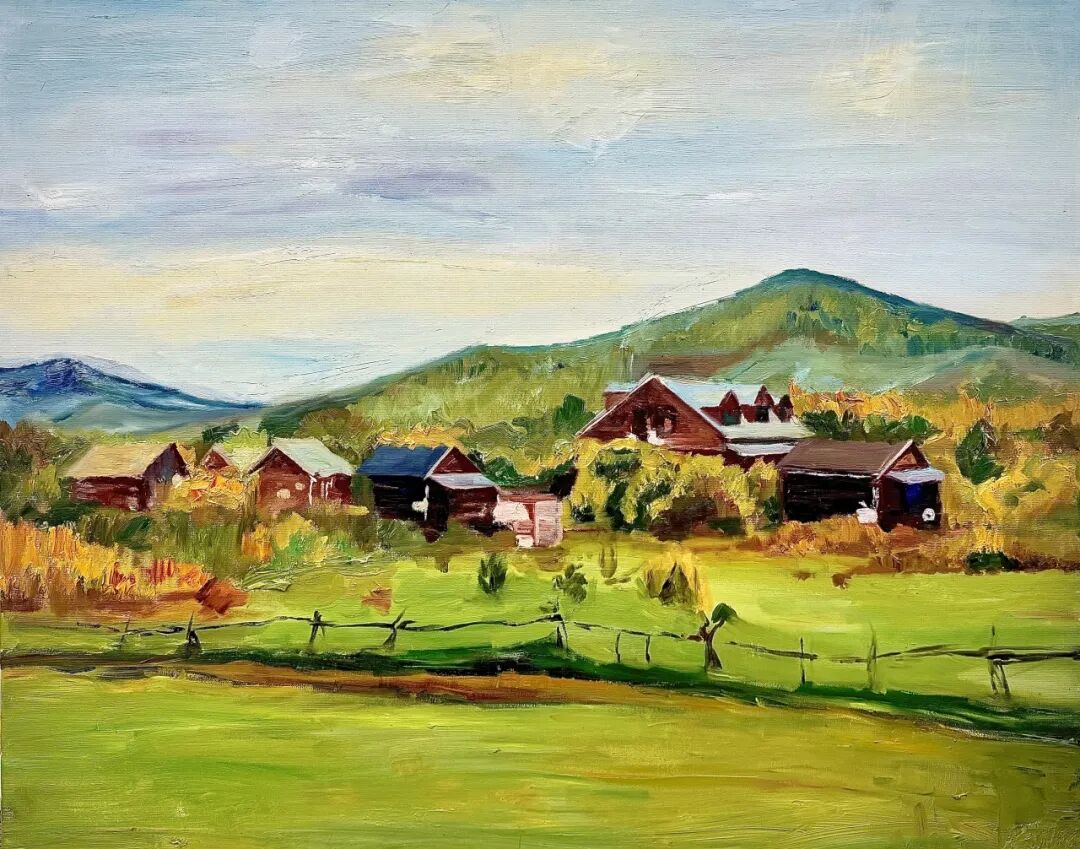

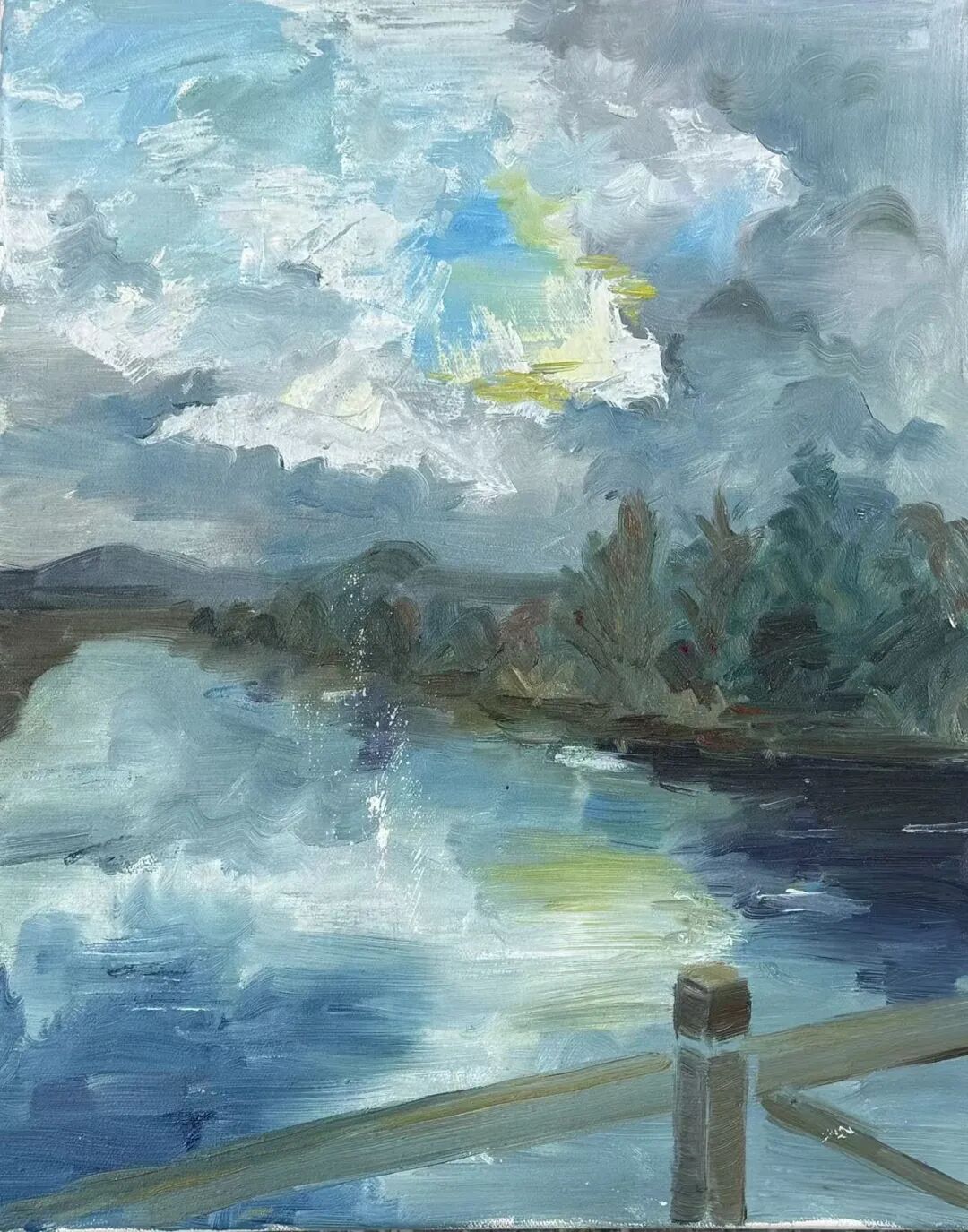

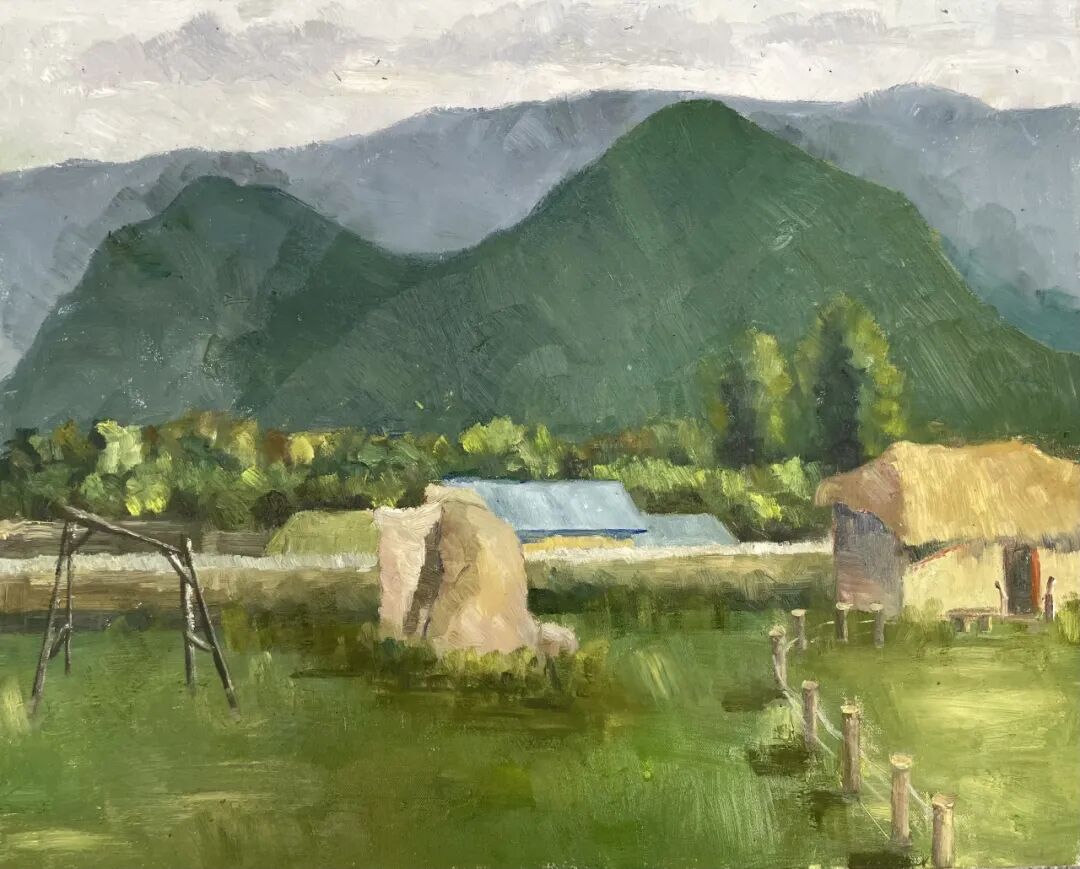

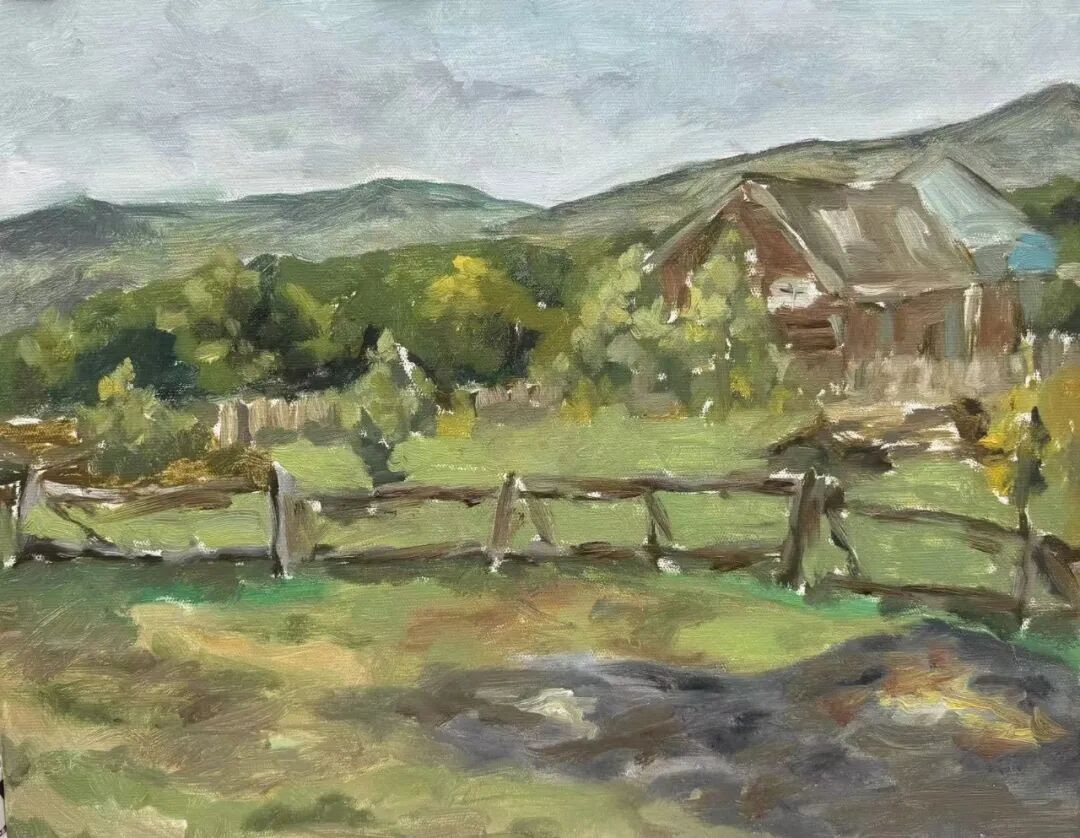

恩和,这座坐落于中俄边境的静谧小镇,以其独有的方式拥抱了我们。蓝天高远,云卷云舒,广袤的草场已泛起淡淡的金黄,与木质“木刻楞”的温暖色调交织成和谐的韵律。驯鹿的轻鸣、额尔古纳河的潺潺水声,以及空气中弥漫的青草与泥土的芬芳,共同构成了我们创作的背景乐章。我们在这里,不仅是学习如何观察光影的变幻、捕捉色彩的微妙,更是在学习如何与自然对话,将内心的感动与眼前的壮阔融为一体。

从最初的生涩笔触到后来的大胆挥洒,每一幅习作都记录着我们的探索与成长。我们曾在晨光中描绘被霞光染红的屋顶,也曾在落日余晖里追逐草垛上流动的金边。这二十一天,是技艺的磨砺,是心灵的沉淀,更是一次集体的美好远征。

这次的作品,汇集了此次写生的部分成果。它不仅仅是一次课程作业的总结,更是我们青春岁月中一段关于美、关于友谊、关于成长的珍贵记忆。谨以此,献给恩和的秋日,献给我们的第一次。

董从民

在油画风景写生的教学中,我尤为强调两个核心:一是小色稿的练习,它是快速捕捉瞬息万变的外光色调、培养色彩第一印象的利器;二是大色块的归纳意识,即训练学生将纷繁复杂的自然景物概括为几个明确的色块,并组织好其间的冷暖、明度与纯度关系。这两者共同构成了将自然色彩转化为绘画色彩的关键能力,是外光写生训练的精髓所在。

包振远

去进行油画写生,我如同踏入了一个充满惊喜的艺术秘境。眼前的山林,阳光透过枝叶的缝隙洒下,形成一片片灵动的光斑,好似大自然在画布上预先勾勒的轮廓。

起初,我努力地去还原眼中所见的色彩与线条,可总觉得差点意思。当我不再执着于形似,而是尝试去捕捉那一瞬间的感受时,笔下的色彩开始鲜活起来。每一笔都像是在和自然对话,诉说着我对这份美的惊叹。

这次写生让我明白,油画写生不只是描绘景物,更是在记录自己与自然邂逅时的心灵触动,它让我在艺术的道路上又迈进了一步。

周庶君

恩和写生感悟

画笔触过画布,将恩和的蓝与绿定格。木刻楞的暖黄、额尔古纳河的柔波、草原的辽阔,都在光影里流转。指尖沾染颜料,心随自然沉静。这里的风有故事,云有形态,每一笔都是与小镇的对话,让我懂得用眼睛捕捉细节,用心灵感受风景的温度。

杨泽恒

油画写生感悟

经过此次恩河-呼伦贝尔写生,我颇有感触。首先是在路途中我接触到了许多未曾看过的风景,在外感受后发觉与在画室作画的不同。

通过对现实景色的观察,我更了解了空间的艺术与作画的思路。

在观摩了文胜老师和董老师的作画后,我对风景写生更有了一个抽象概念。作品不一定要写实,主要是要表达自己在景中的感受,从一个动态的角度到静态的描写,包括时间的变化,对光影的描绘,都是不可忽略的细节。我在过程中也认知到了自己的不足与缺点,在下次写生时会加以改正以及提升。好的作品一定是经得起推敲的,我会将自己学习到的手法知识以及观察到的感受表现在今后的作品中。

王灵霞

这次恩和小镇的写生之旅让我收获满满。油画写生是技术与感知的双重修行。户外写生时,我们需快速捕捉光影、色彩的瞬间变化,这可以让我们锤炼造型与色彩把控力。每一次直面真实物象的描绘,都是对眼、手、心的同步训练——从观察到落笔的每一步,都让色彩衔接更自然、造型更精准,更让我们在与自然、静物的对话中,逐渐形成独特的绘画语言,珍惜这转瞬即逝的风景的同时,技术在这份专注与实践中悄然精进。

庞丛

写生感悟

在恩和写生,像给眼睛和画笔上了一堂“观察课”。这里的木刻楞房子特别有意思——棕褐色的木头纹理是人工打磨的规整,旁边草原的草叶却是风吹出来的自然乱,两种不同的“质感”凑在一起,画的时候得琢磨怎么让它们和谐。

最考验人的是光线。上午的阳光把草照得发浅黄,到了下午就偏暖橙,刚调准一个颜色,光又变了。我没硬抠每一根木纹、每一片草叶,而是抓准大概的色调,比如用淡点的黄铺草地,再用深点的棕勾房子轮廓,这样反而更像恩和真实的样子,不会画得死板。

这次写生让我明白,画小镇不只是画样子,更是把这里“人工和自然掺在一起”的特别感觉,用颜色和笔触记下来,这比在画室对着照片画,学到的实在多了。

高雅婷

当画箱在郊外草地打开的瞬间,我才真正理解“风景不是看见的样子,而是感受的样子”。此前在画室临摹名作时,总执着于复刻光影与色彩,却从未想过自然的光影会随云影流动而瞬息万变——前一秒还落在松针上的暖光,转身调颜料的间隙,就已漫过山脚的野菊,在画布上留下朦胧的光斑。

我开始放下对“像”的执念,试着用画笔捕捉风的形状。为了留住晨雾中若隐若现的远山,我不再反复勾勒轮廓,而是用大号笔刷蘸取掺了松节油的钴蓝,快速铺出朦胧的底色;发现田埂上的狗尾草总在微风中倾斜,便刻意让笔触带着细碎的弧度,让静态的画布有了动态的呼吸。指尖沾着油彩,鼻尖萦绕着松节油与青草混合的气息,我第一次觉得自己不是在“画风景”,而是在“成为风景的一部分”。

这次写生最大的收获,是学会了用眼睛“倾听”自然。那些在课堂上被忽略的细节——比如雨后泥土在阳光下泛出的赭石色,或是溪流折射在卵石上的碎金般的光斑——都成了画布上最生动的语言。原来油画的魅力从不是精准的复刻,而是将自然的馈赠,通过心与手的传递,最终变成独属于自己的视觉诗行。

郭雅琪

不同于在画室参考照片创作,户外写生能直接感受到自然的气息——风的方向、草的气味、光线的强弱变化。这些细微的体验会融入画笔:比如风拂过树叶,笔触会更轻快;光线突然变暗,色彩会不自觉加重。最终的作品不仅是风景的再现,更藏着画家在那个瞬间的“在场感”,这是照片无法替代的温度。

柴拉干

这次外出写生中学会了原来艺术跟现实是那么接近 ,我非常喜欢这种外出写生的日子,按自己的想法画出自己想画的画 ,呼伦贝尔恩和小镇特别浪漫,很平静 ,很朴实 ,街上有五彩斑斓的花朵 。风景也特别美 ,也从老师的范画中学到了好多东西 ,我也会更加努力的把画画好 。

李雨桐

每一幅油画的背后,似乎都有一种静谧的力量。在画布上,时间仿佛被凝固了,那些风景、人物、物件永远停留在一个瞬间。但与此同时,你能感受到画中的生命力在涌动,仿佛那片树叶随时会被风吹动,水面上的波纹还在轻轻荡漾。油画抓住了这种永恒与瞬间之间的微妙关系,它既捕捉了时间的停顿,又暗示着时间的流逝。站在画前,你的眼睛被引领着走进一个深远的世界,你的思绪慢慢沉淀,仿佛听到了时间的呼吸,感受到了生命的脉搏。在那些色彩与笔触之间,你会感受到某种内在的平衡,那是自然与人、光明与黑暗、生与死之间的对话。

查娜

此次恩和俄罗斯民族乡写生在各位老师的带领下,在短短四周油画写生课的学习,我学习到了很多,过程中由老师带领全班同学作范画,对于观看董老师作范画,让我对于作画步骤的了解更清晰了,并且跟着老师学习到了很多对于风景处理的技巧与绘画语言,并且学到了很多颜色的搭配与运用技巧,最重要的是明确了风景色调统一的重要性,希望在今后的学习中能够铭记老师的教导,谦虚谨慎的画画。

王佳瑶

秋日的额尔古纳恩河,是把调色盘打翻在了草原与林间。晨雾裹着白桦树的金,漫过木刻楞屋顶的炊烟,连额尔古纳河的蓝都染着草甸的暖黄——从前在画室里对着照片调的“秋韵”,哪及得上蹲在河边看阳光从叶缝漏下,在画布上晕出的真实肌理。写生时总怕抓不住这份鲜活,我看着远处的林线想起老师说的话“别拘着颜色,你看秋草的黄里藏着夏末的绿,像藏着话”。让画笔跟着风的方向扫过画布,让我听见恩河的流水声辨色彩的轻重——那些在画室里悟不透的“写生要‘写’生活”,都在恩河的秋光里通了。走时回头望,恩河的秋是刻进眼里的,而老师的指点是落在笔尖的。这段日子不仅装满了画布,更装着对“看见”的新懂。风景从不是复刻,是带着温度的观察,是藏着师恩的成长。

伟乐斯

这次出去写生对我对油画更理解了一点,从写生第一张画到现在的创作我的画面有明显的进步,我觉得这次外出写生让我真正的学会了怎么去感受和观察,从选景,构图再到画面上也学会了很多知识。

赵彭辉

当指尖第一次在恩和的土地上沾染上油彩,我才真正明白,风景写生远非简单的描摹。这三周,是与天地、与内心的一场深度对话。

身处恩和俄罗斯民族乡,这里的美是立体的。不仅是眼睛看到的——层林尽染的秋色、悠闲的奶牛与独具特色的木刻楞房屋;更是耳朵听到的风声、牧歌,是鼻子闻到的草香与列巴炉的暖香。起初,我总想贪婪地将一切尽收画布,却往往迷失在纷繁的细节里。导师说:“画你感受到的,而非你看到的。”这句话如醍醐灌顶。

我渐渐学会了凝视。凝视一朵云如何在蓝天上缓慢地行走,凝视夕阳如何为一座普通的木屋镀上神性的金边。调色盘上的颜色,不再仅仅是颜料,而是我对于那片光影、那阵清风的情绪反应。我尝试用奔放的笔触表现草原的辽阔,用细腻的灰色调和河水的沉静。绘画的过程,变成了内观的旅程,它逼迫我安静下来,去理解自然的秩序与生命的和谐。

这次写生,于我而言是一次艺术的启蒙,更是一次心灵的疗愈。它让我懂得,最美的风景,永远在与世界真诚对视的内心深处。

何佳雯

从“手忙脚乱”到“主动取舍”:初学时总想着复刻每一片叶子、每一块石头,结果画面杂乱无章;结课时终于懂得,要先抓住场景的“大感觉”(比如清晨的薄雾感、午后的热烈感),再筛选关键细节,让画面为主题服务。

从“依赖照片”到“信任眼睛”:一开始习惯对着照片找色彩,总觉得现场光线变化太快难以把控;后来发现,只有亲身站在阳光下、微风里,才能感受到色彩的微妙衔接——比如阴影里藏着的环境色,远山上渐变的蓝紫色,这些都是照片无法传递的“生动”。

从“追求完美”到“接纳遗憾”:每幅写生作品都有不完美,可能是光线变快没画完远景,可能是色彩调得不够精准。但正是这些“遗憾”,成了每一次写生的独特印记,也让我明白,油画的生命力本就在于过程中的真实表达,而非冰冷的“标准答案”。

张雅茜

去恩和写生的这段时间,每天都在刷新我的认知,天可以这么蓝,草可以这么绿,我们与大自然的距离如此之近,也给我的创作带来了灵感,每天坐在岸边或草地上吹着风画画风景,这里的慢节奏给我的感受我可以更好地传达在我的画面里,也让我对油画颜料的特性和使用方法有了更深入的了解。