美术学院2025级绘画(版画)班《素描基础1》结课观摩展

前言 2025级绘画(版画)专业本科生素描课程主要围绕“多物体空间关系”与“黑白灰层次归纳”,紧扣版画专业特色展开教学。教学强调“结构优先于光影”的核心能力,引导学生剖析物体的内在结构、透视关系及空间穿插逻辑,要求学生用纯线条或简单色块区分“黑、白、灰”层次,避免过度依赖调子,帮助学生提前建立“版感”意识。同时,增设 “不同质感物体黑白处理”的专题训练。这种教学方式有效锻炼了学生精准的造型控制力,为后续木刻版画的刀法运用、铜版画的细节刻画打下坚实基础。希望通过“结构剖析、黑白归纳、版感渗透”等教学内容能让“素描为版画服务”让素描课成为连接基础造型与专业创作的关键桥梁。 指导教师:赵淑君 陈铁梅 2025-Septerber 课程实况

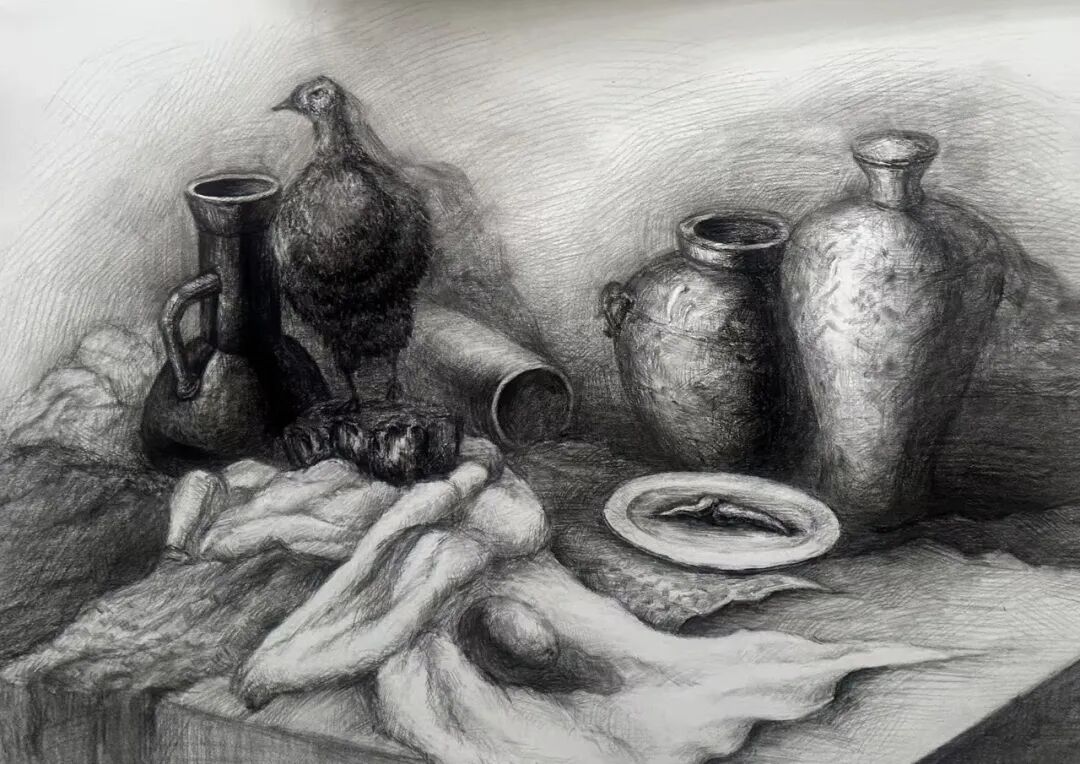

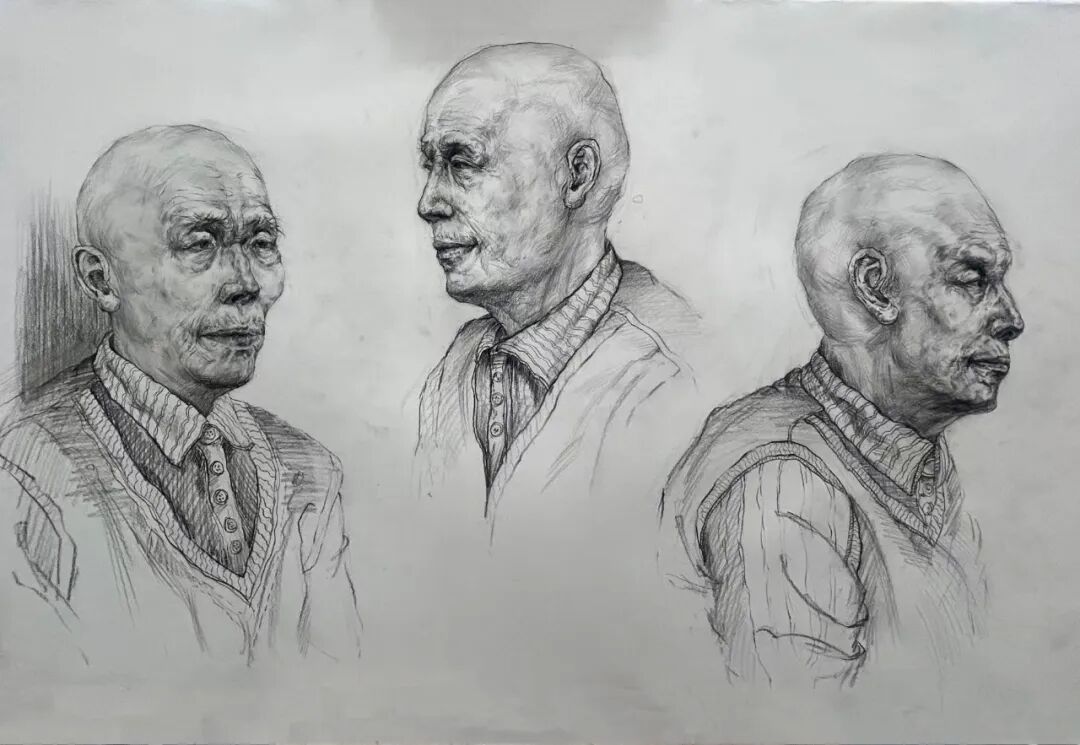

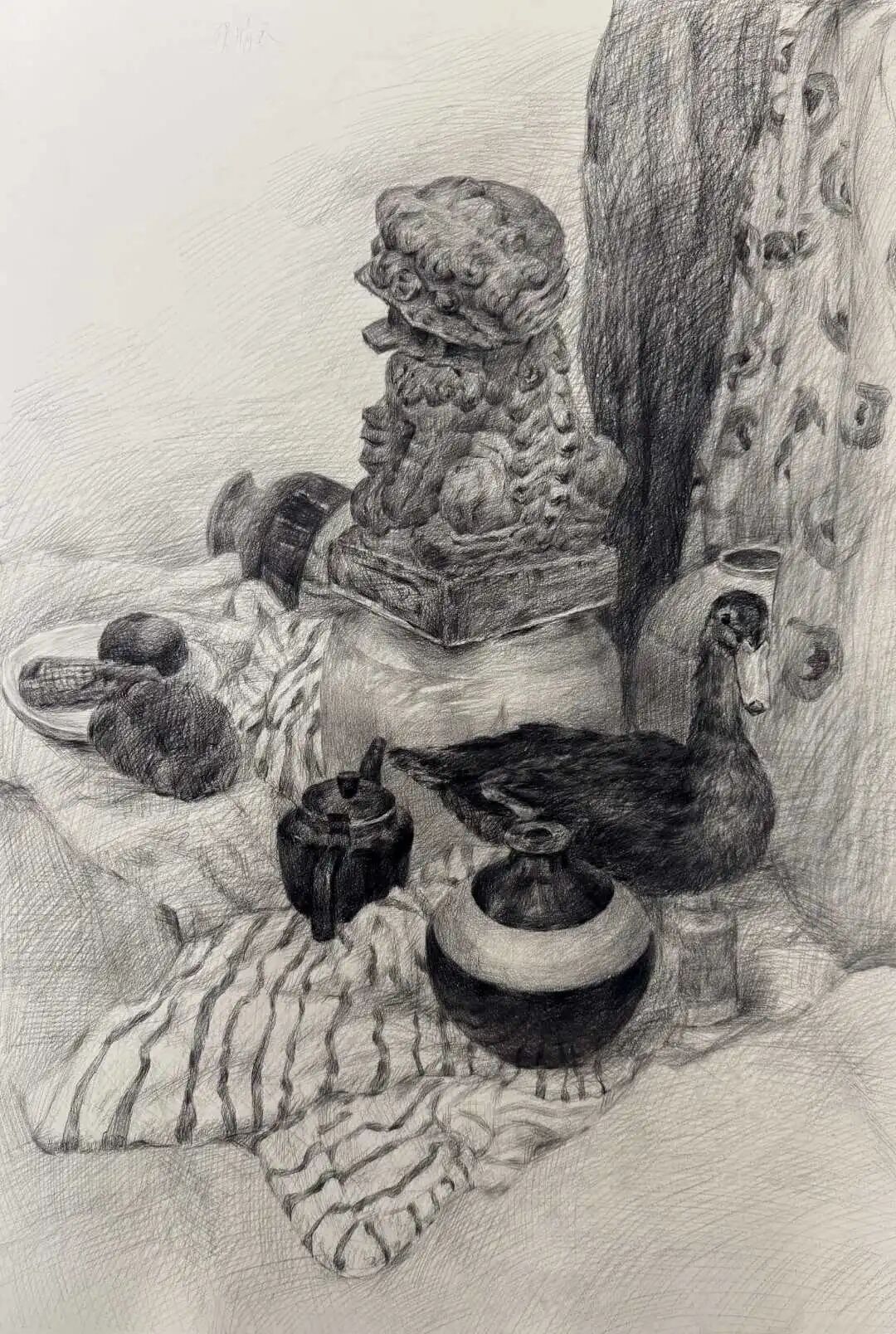

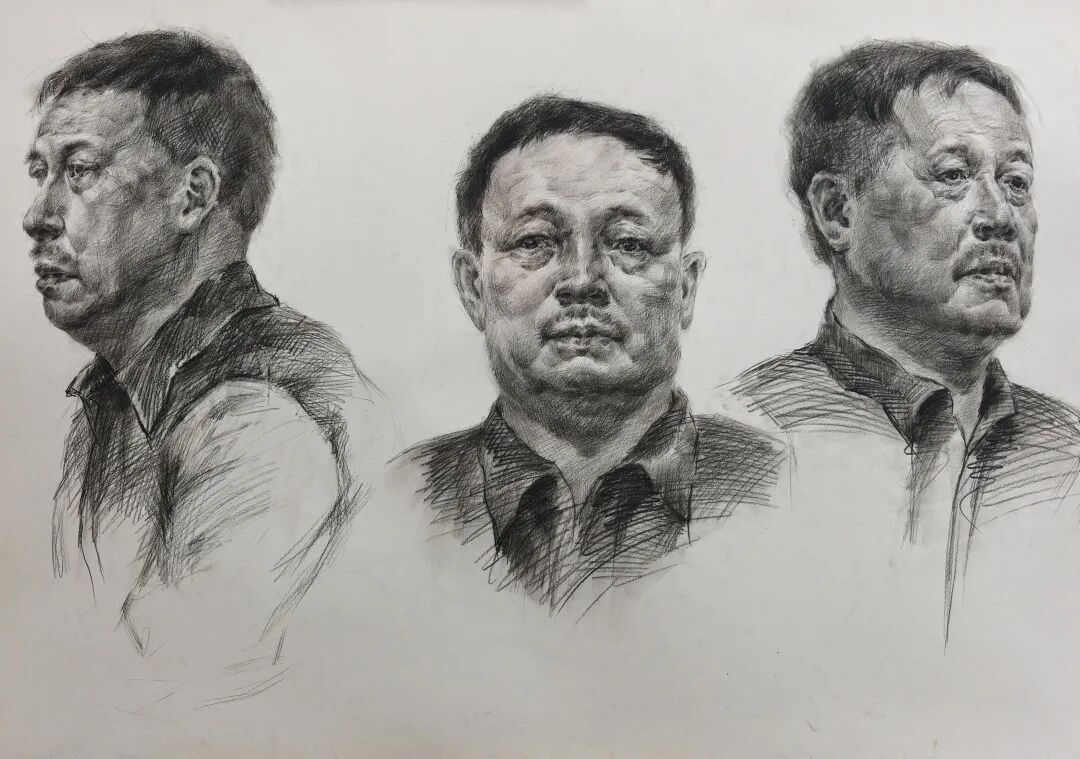

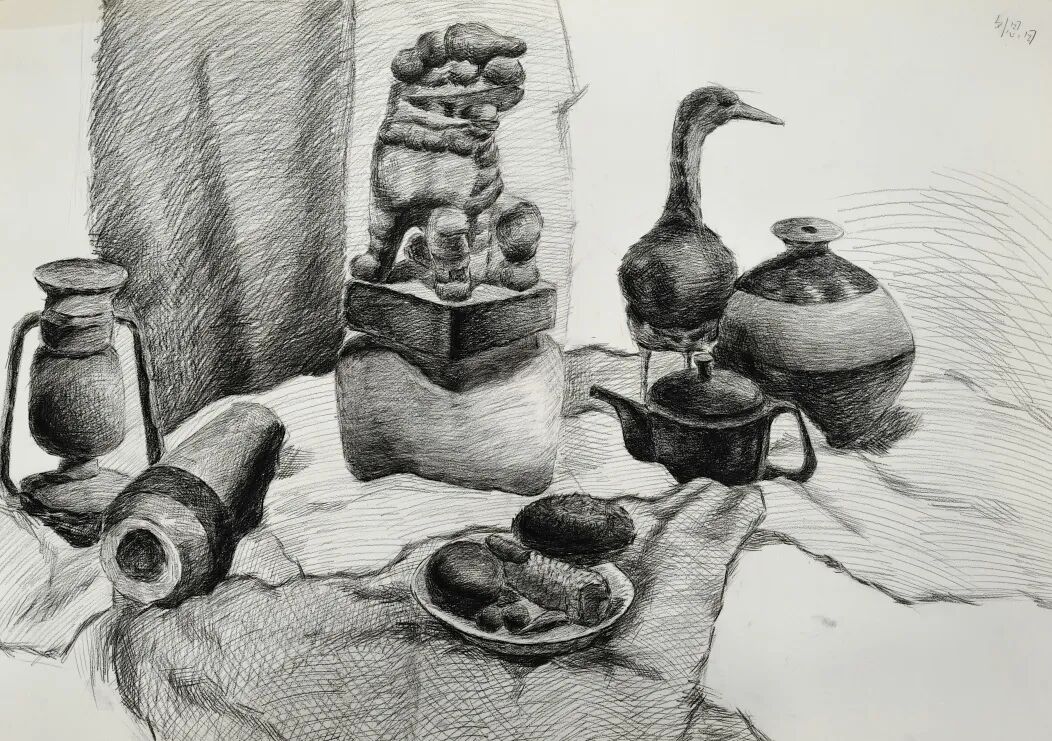

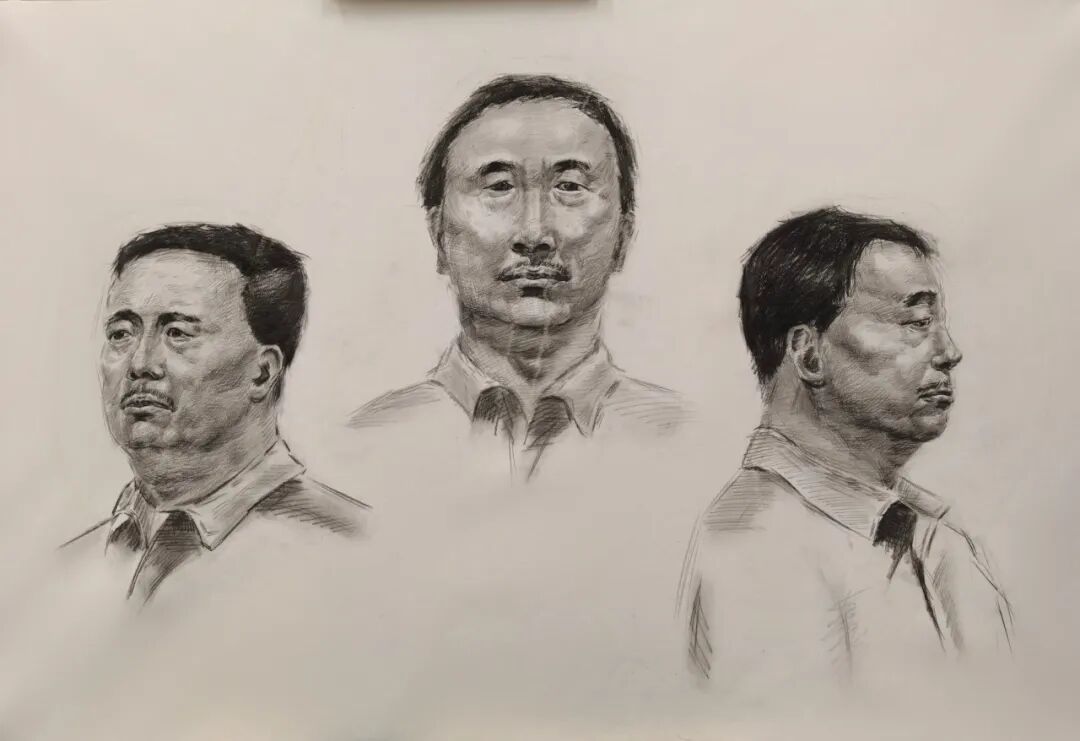

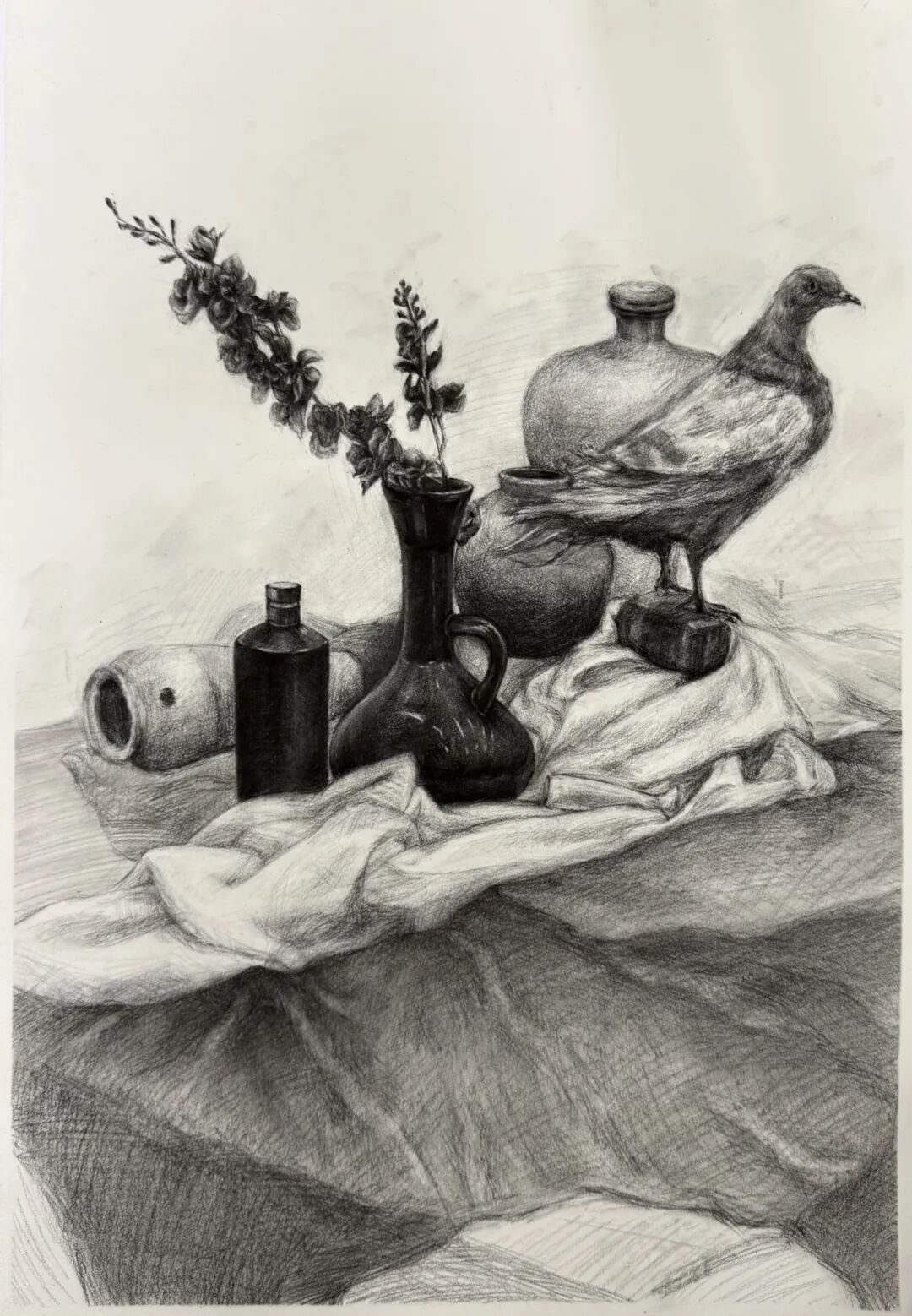

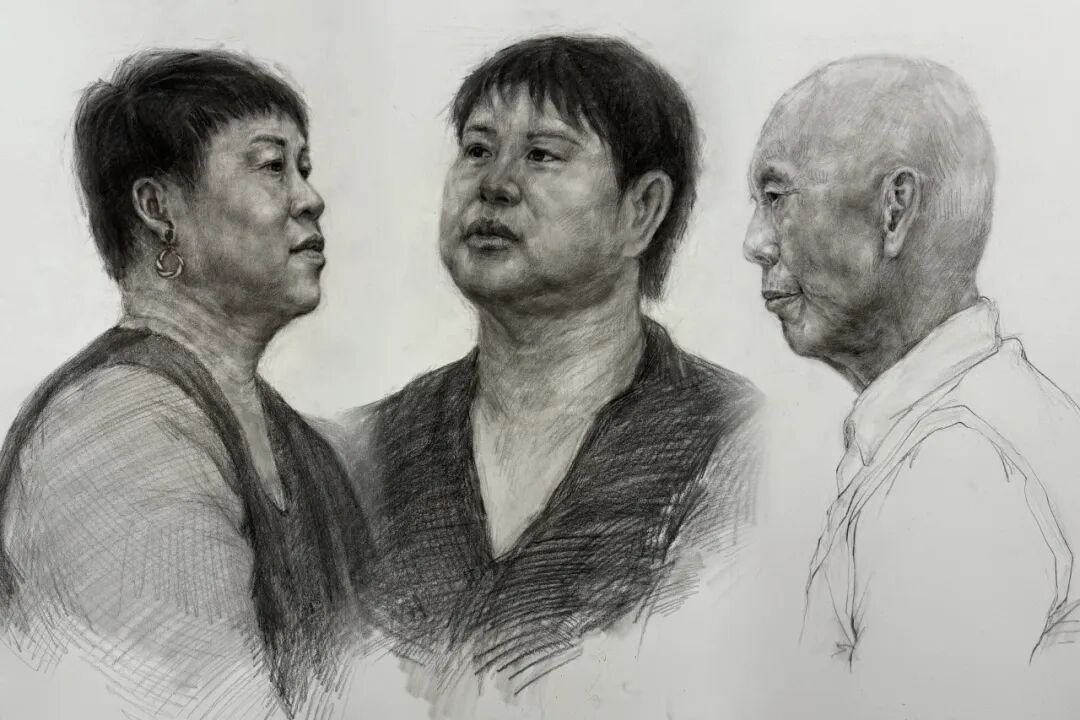

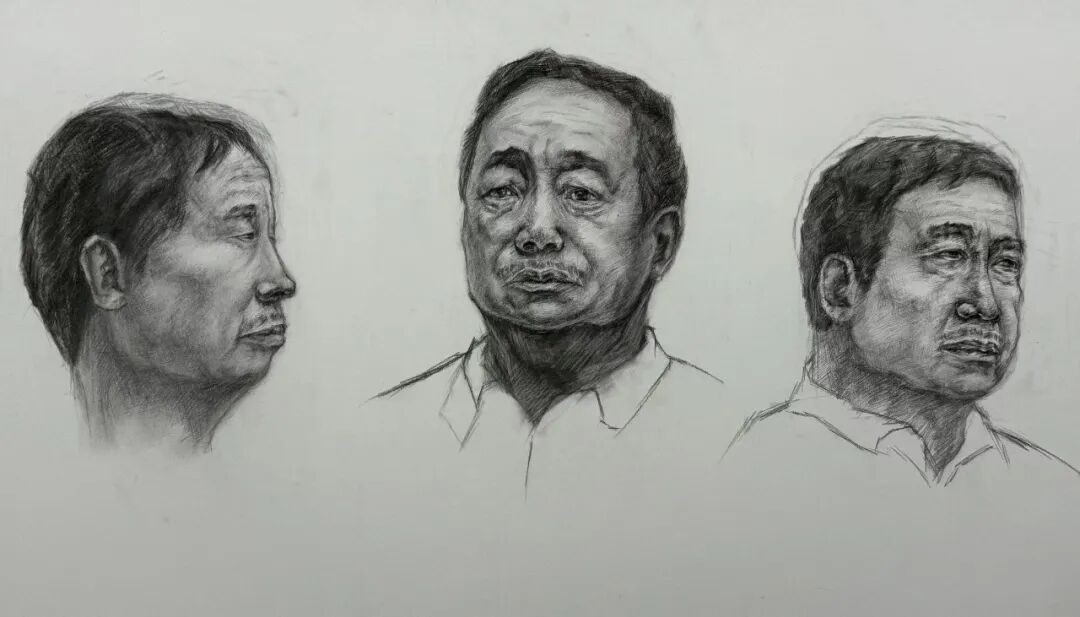

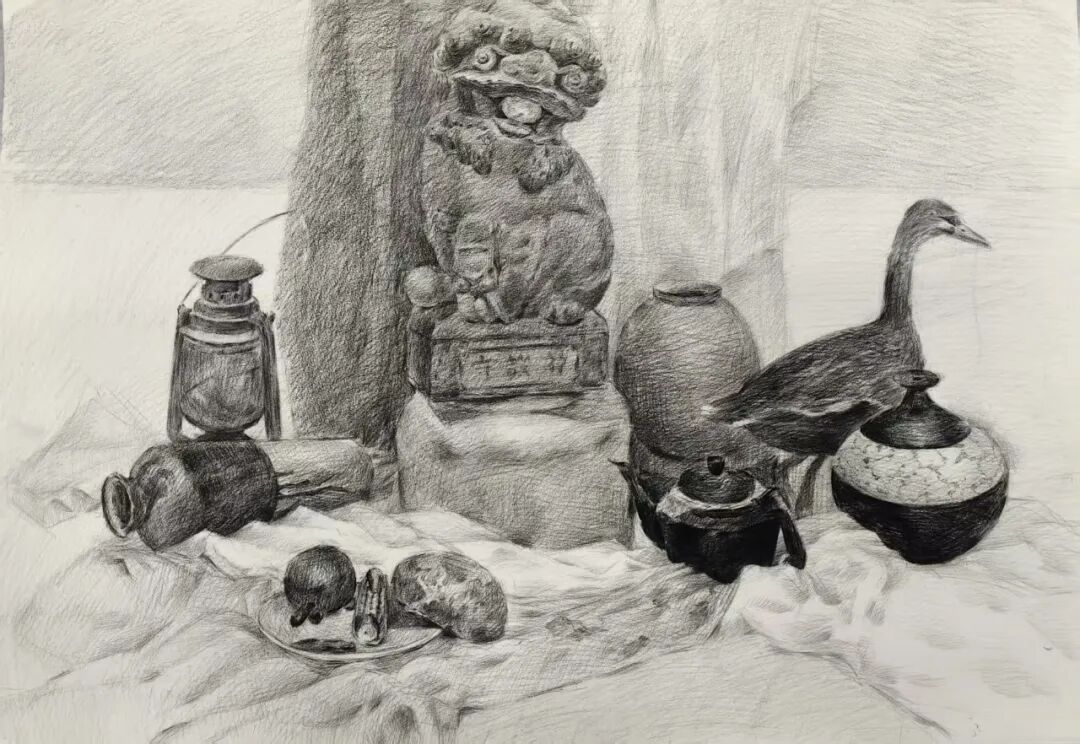

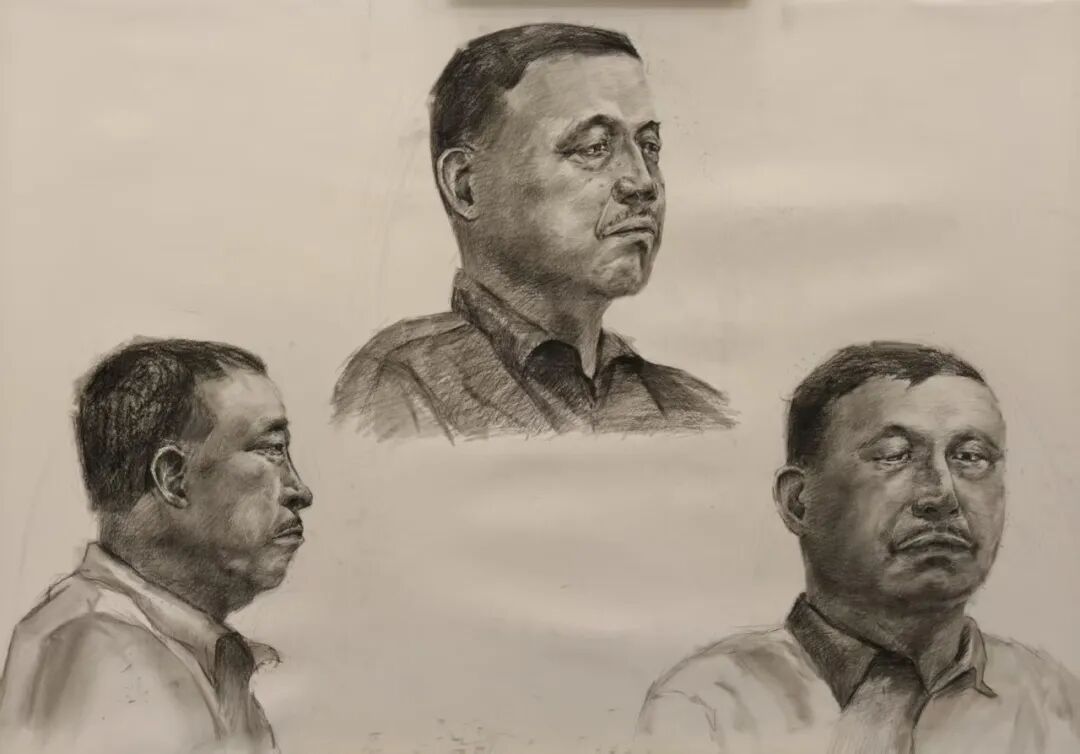

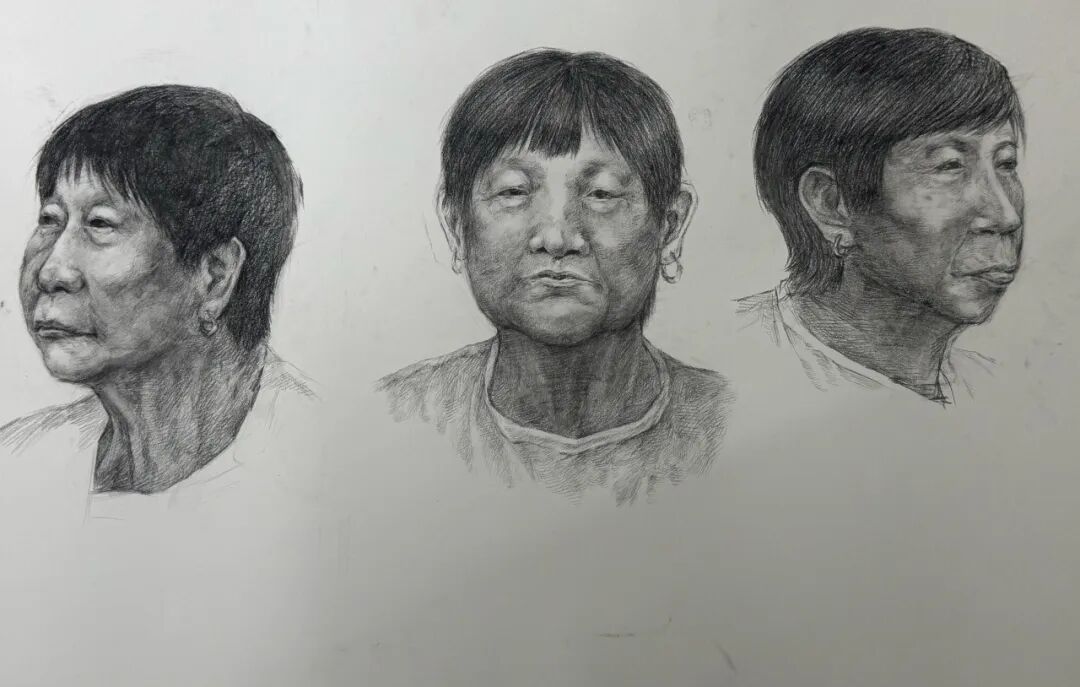

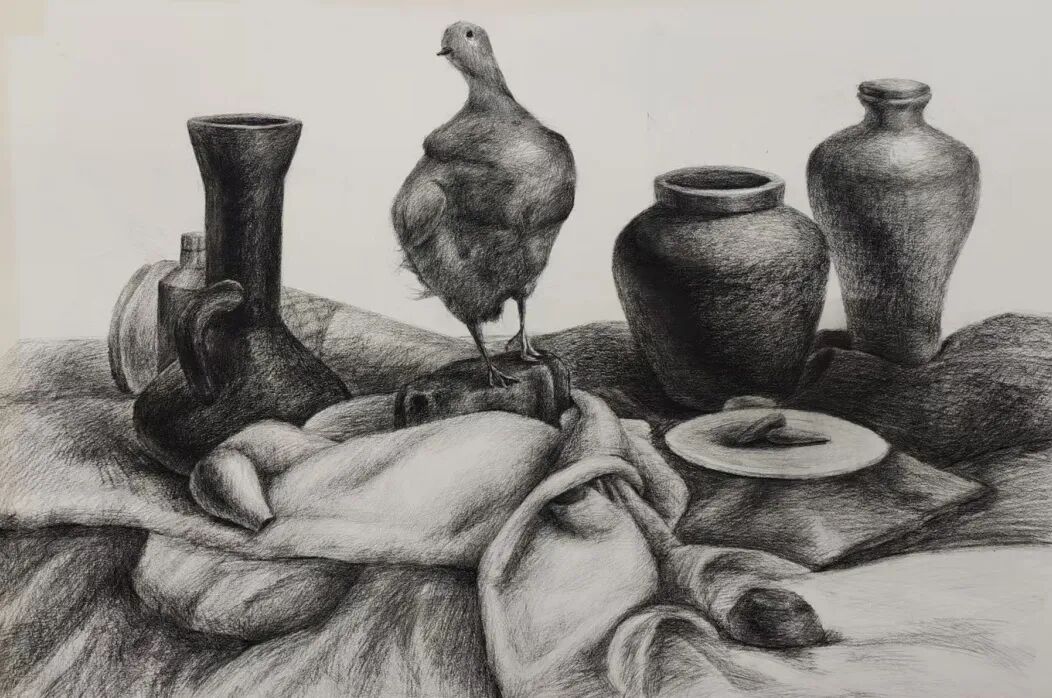

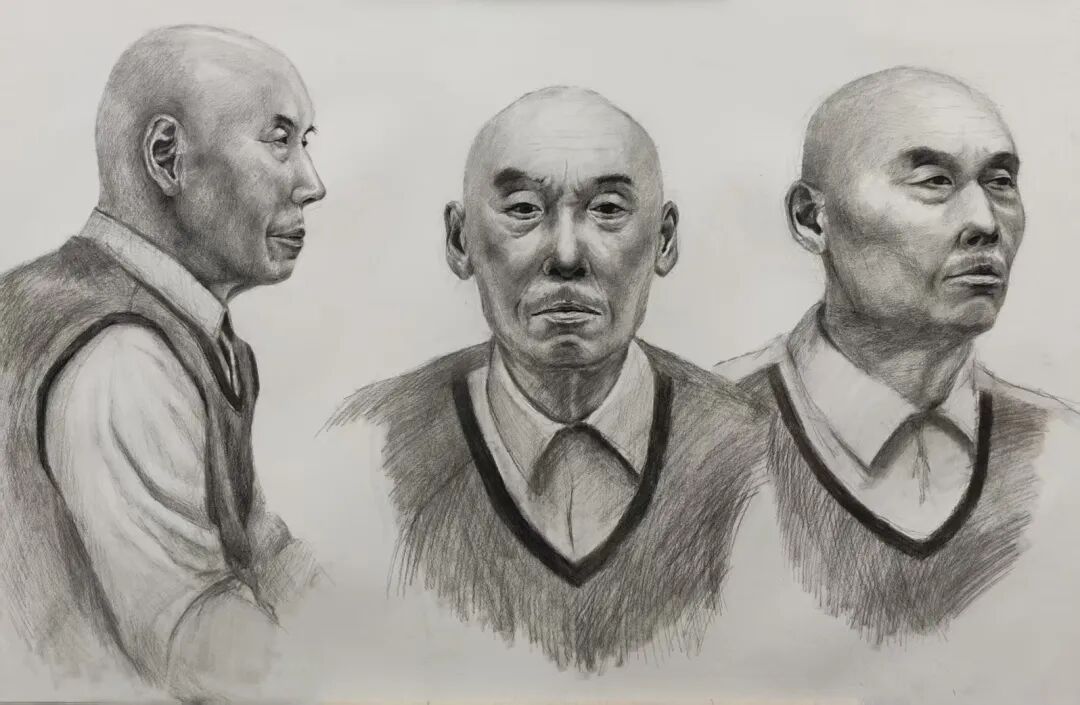

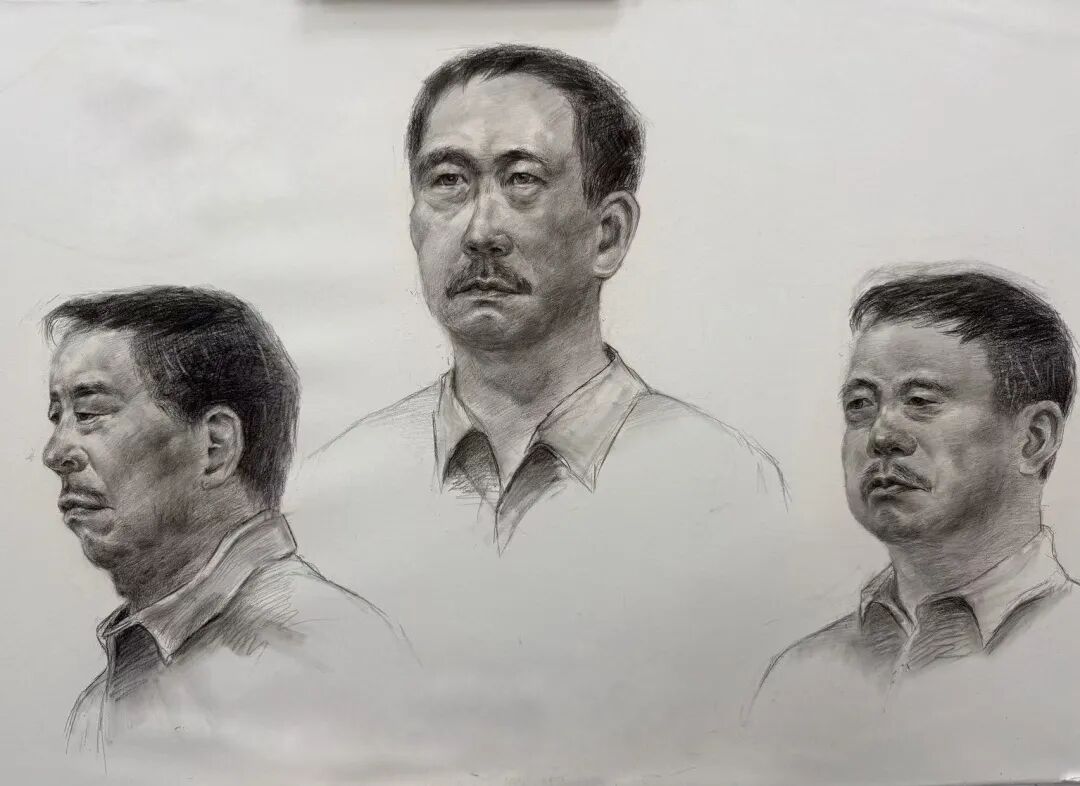

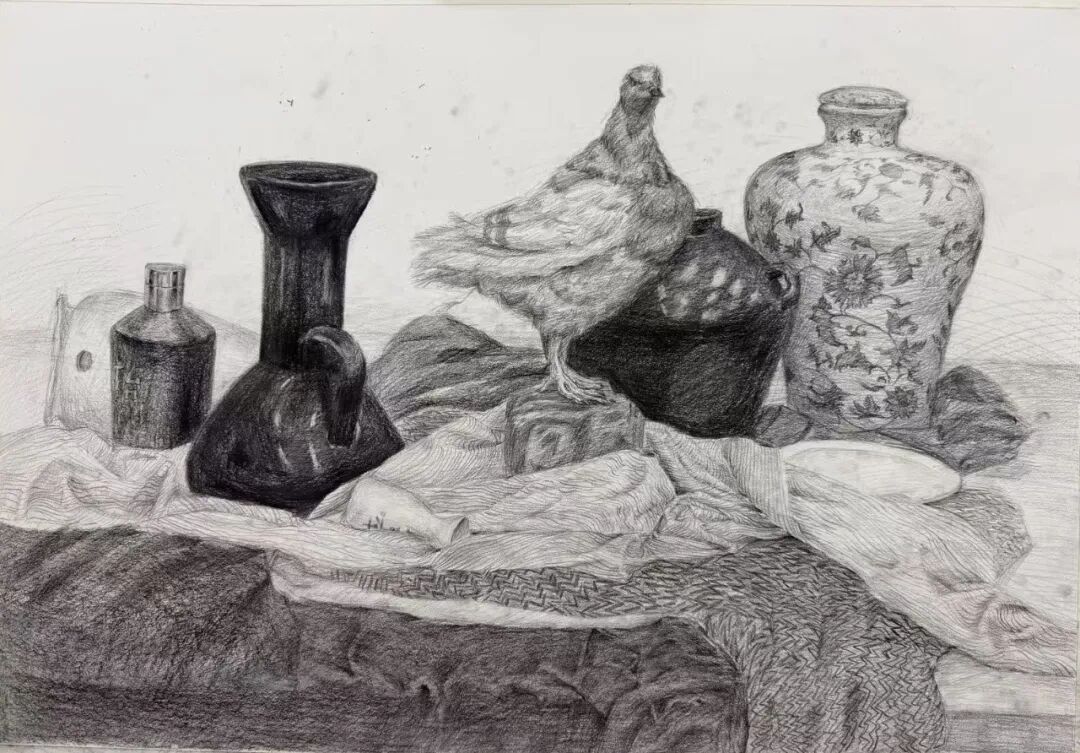

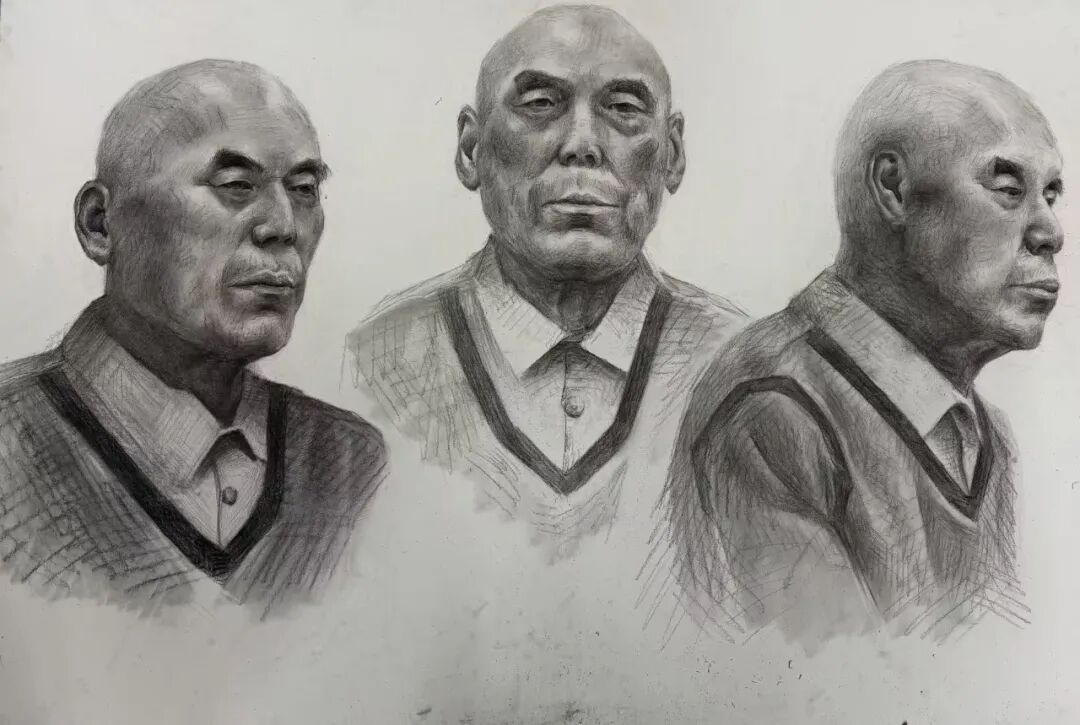

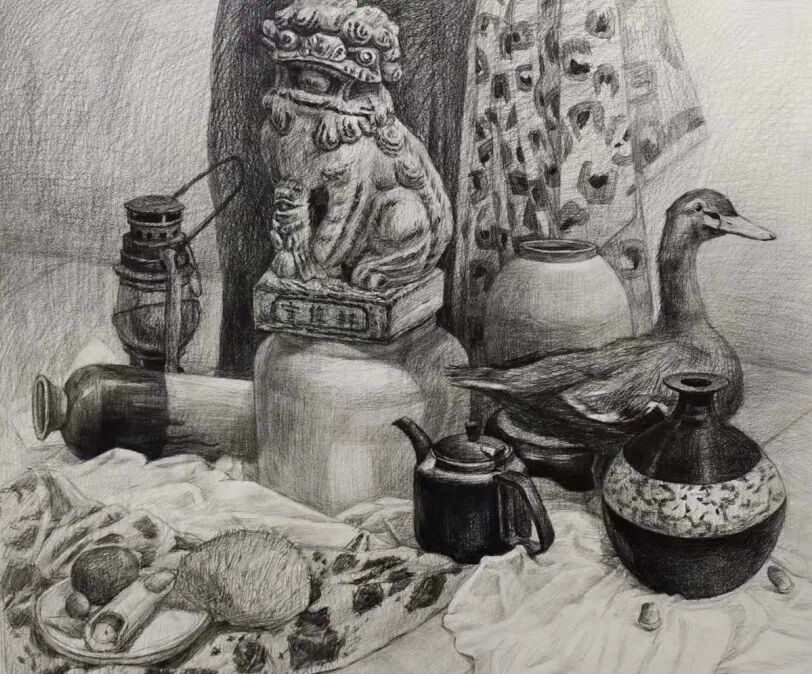

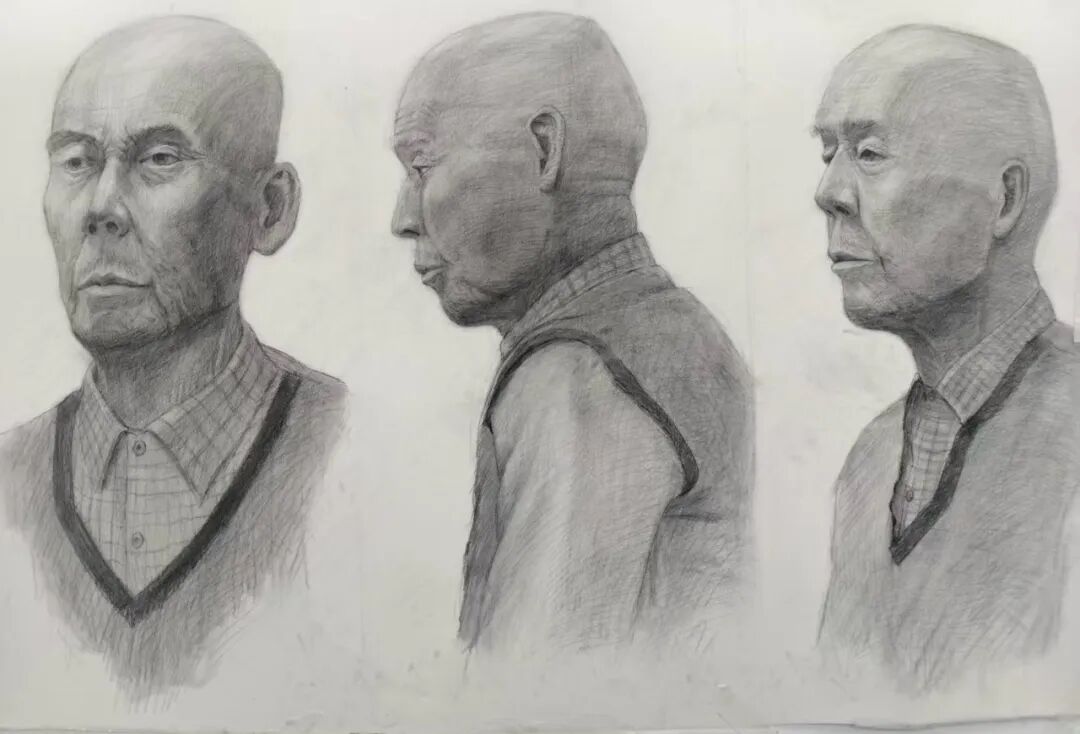

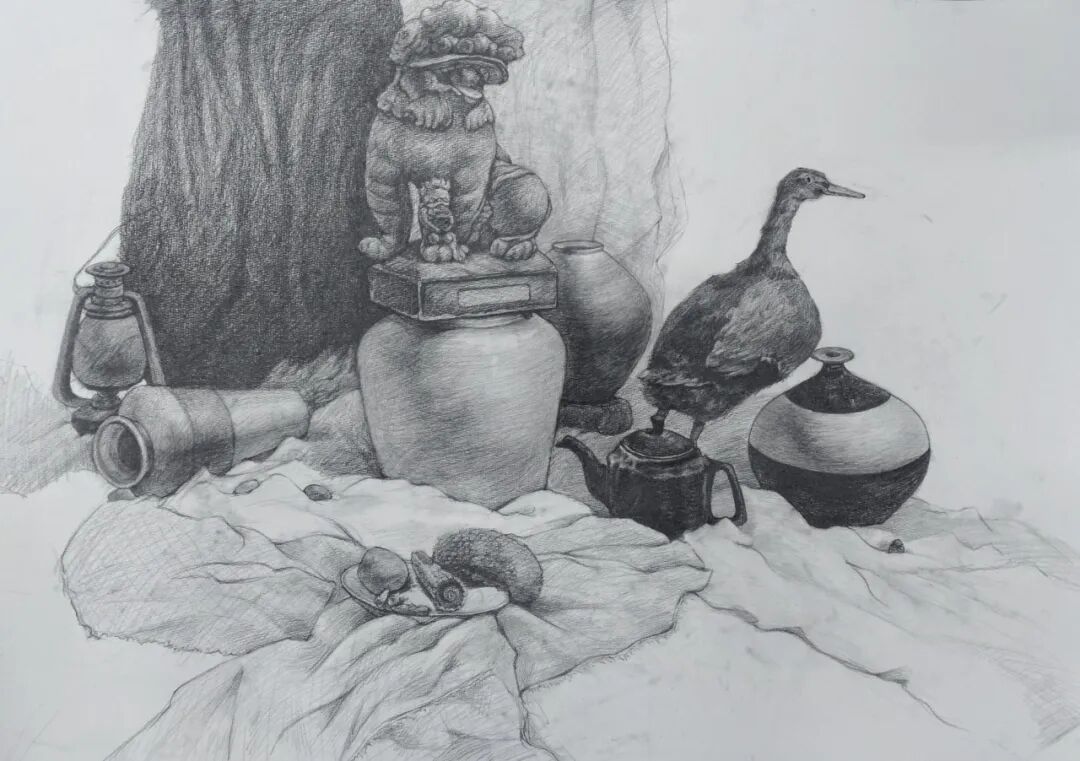

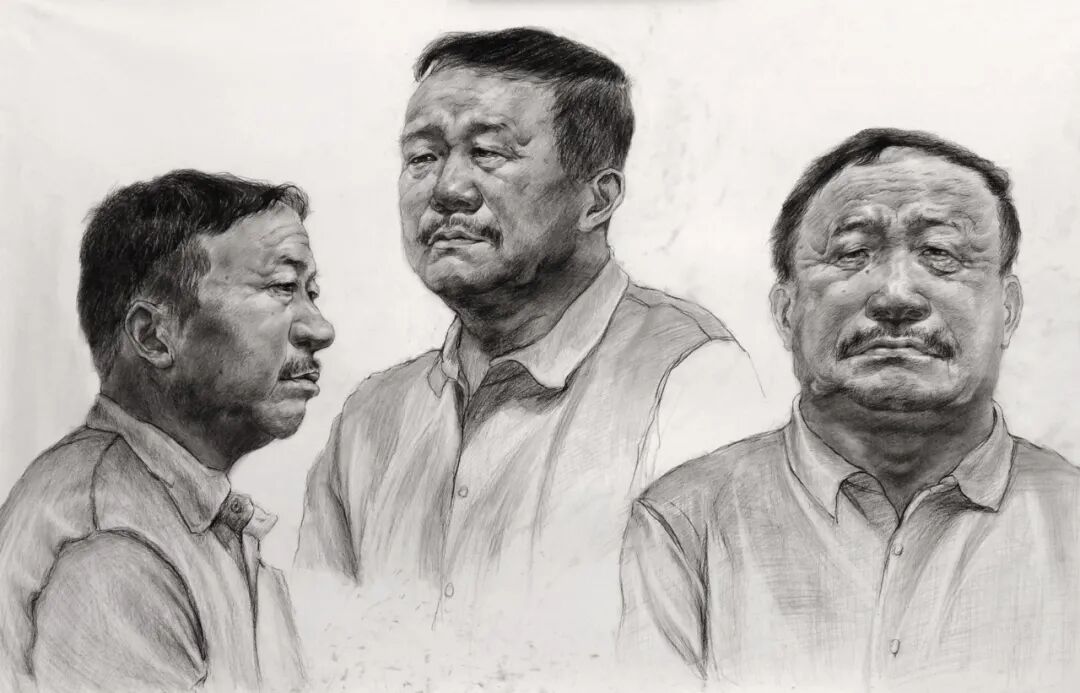

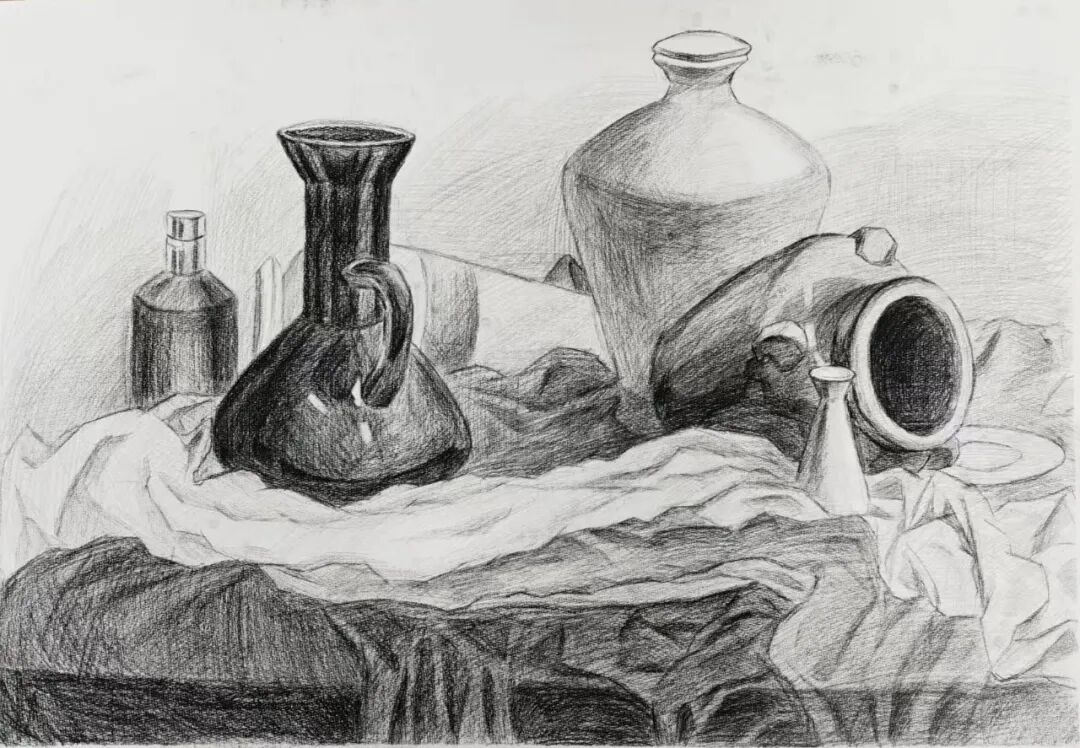

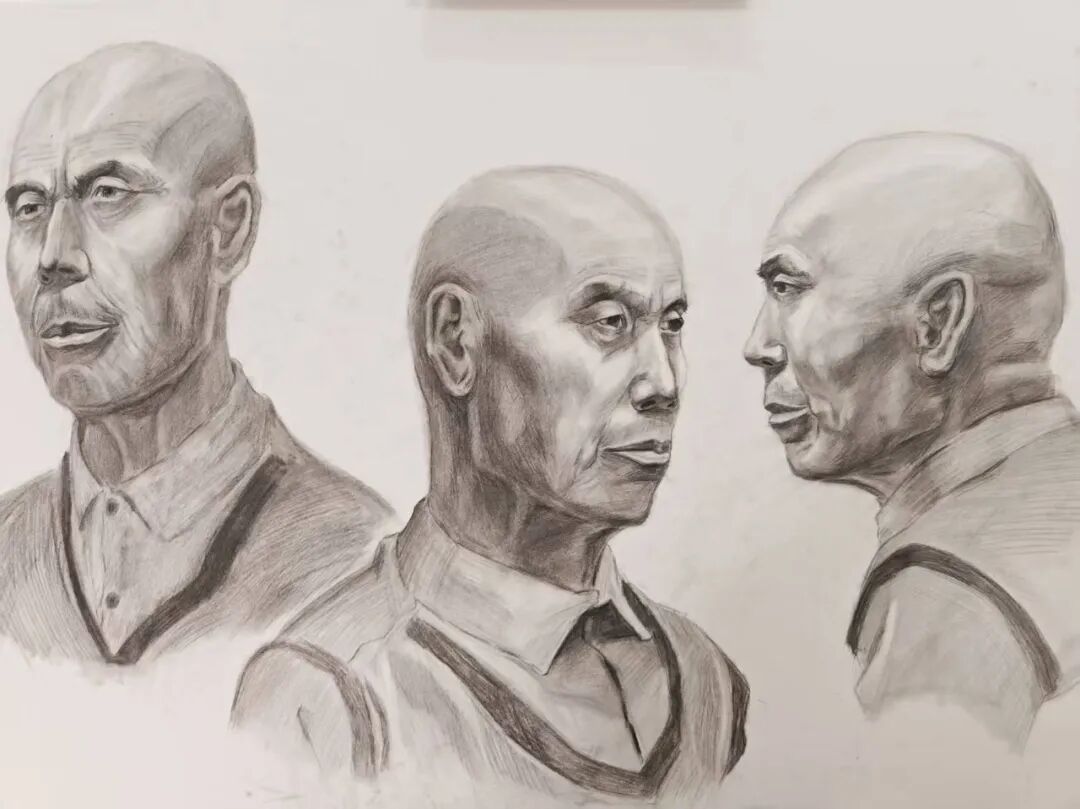

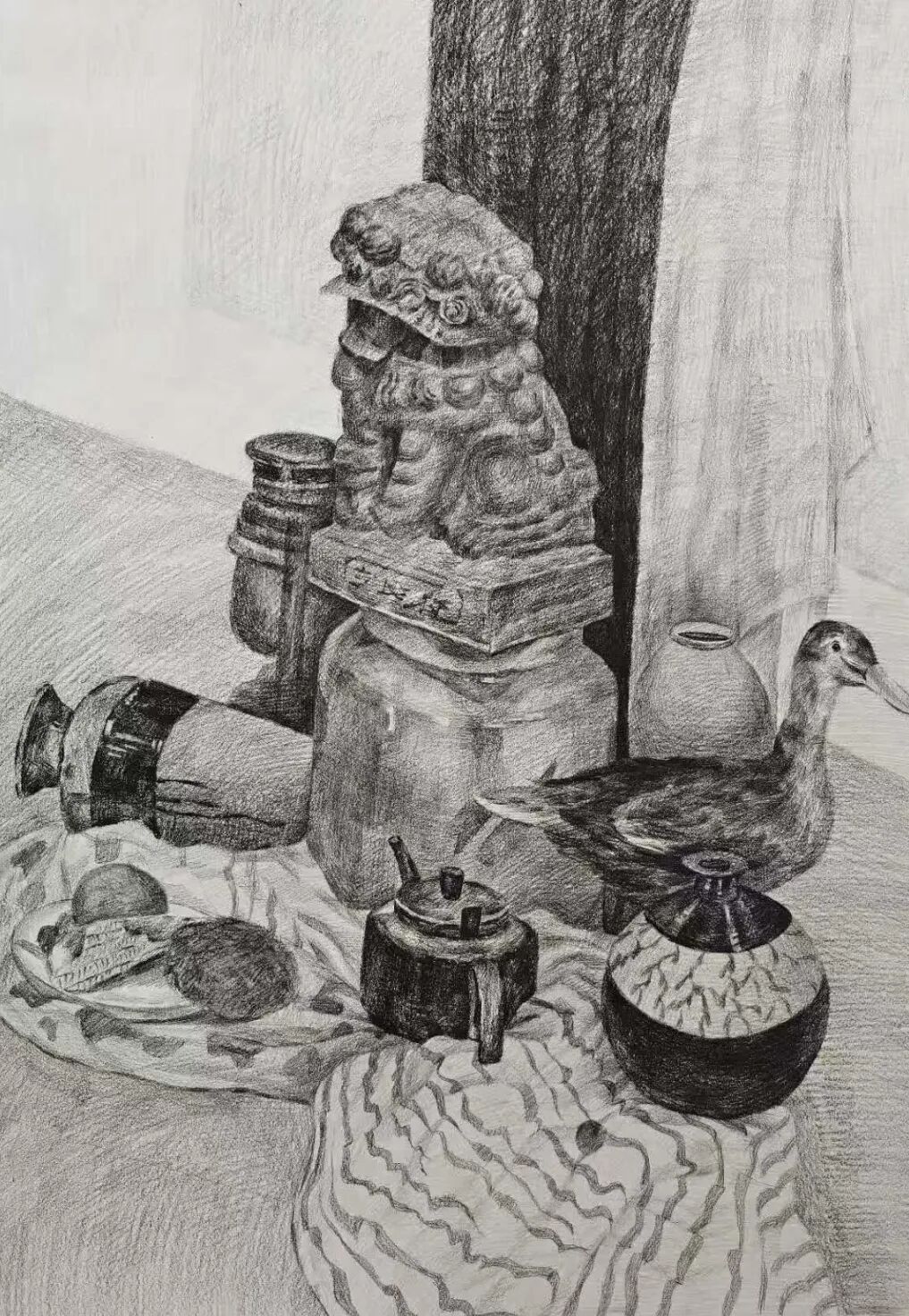

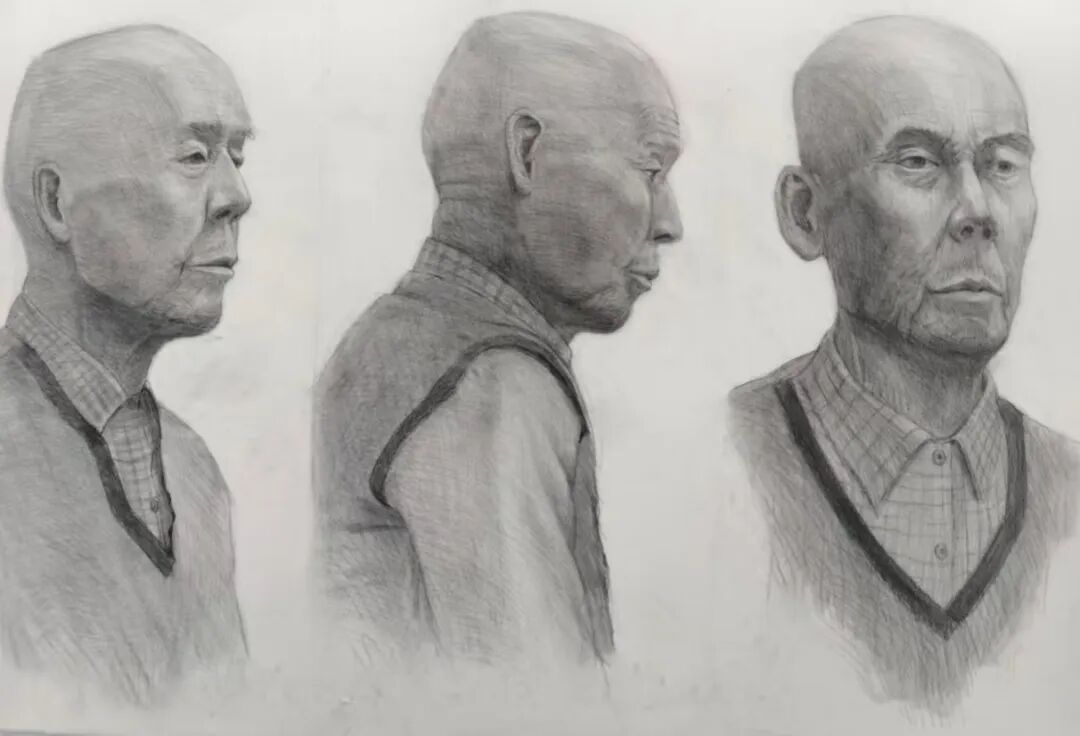

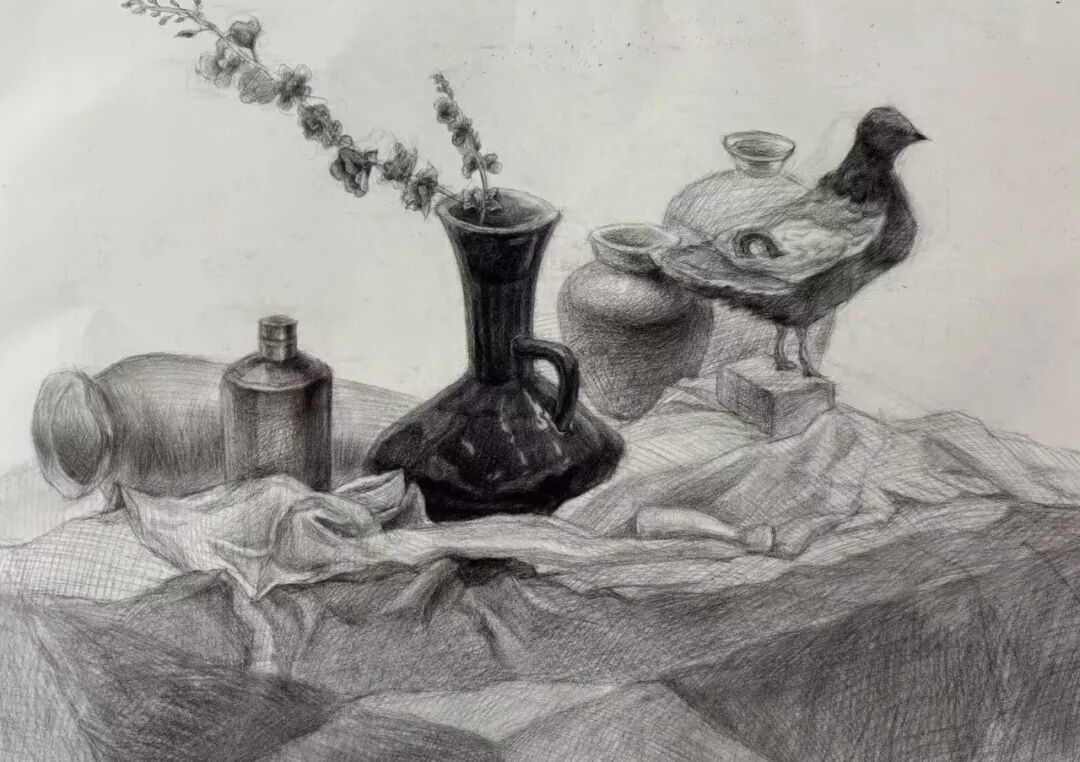

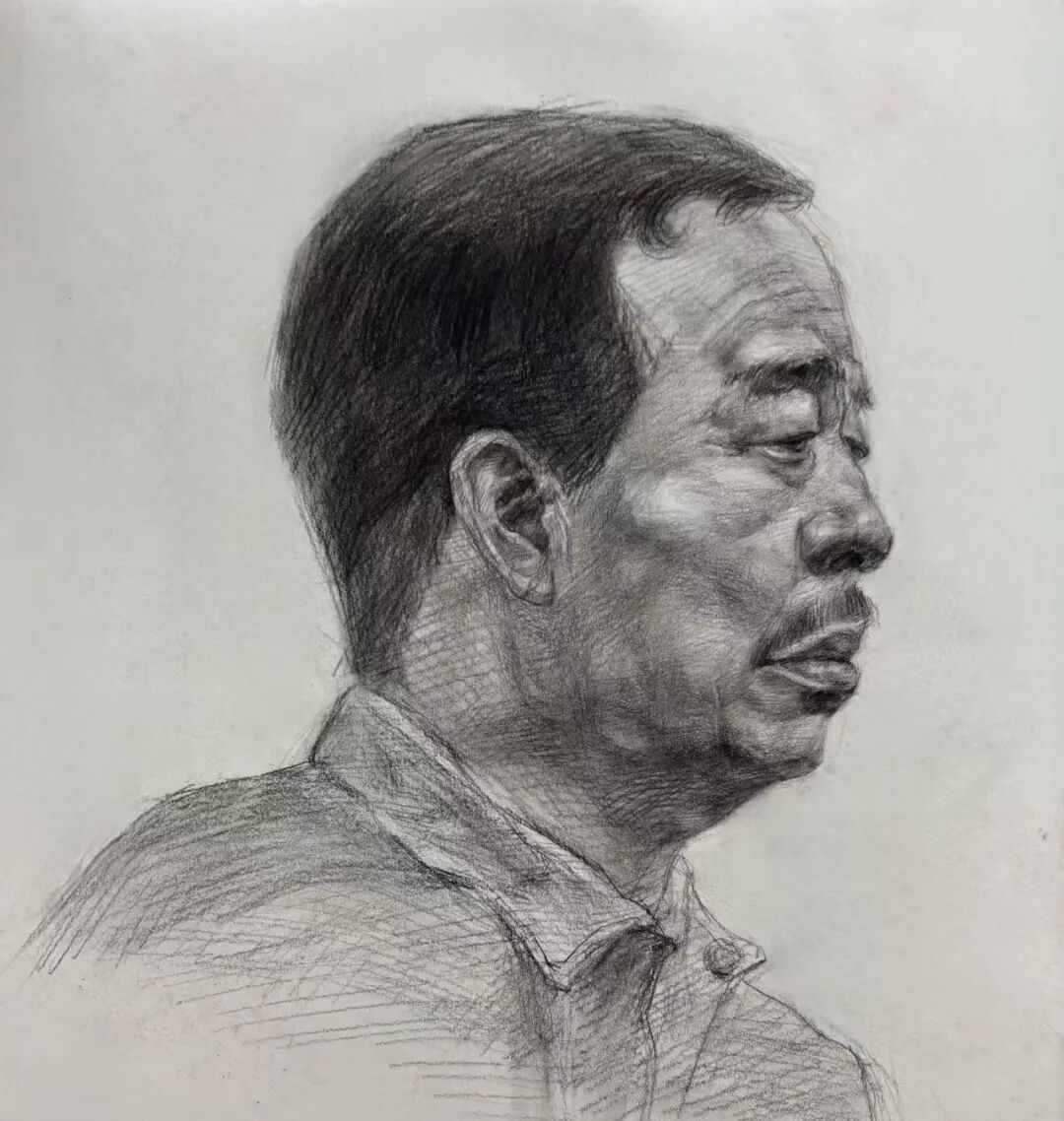

学生作业 邱然 起初,面对一张空白的纸,我感到既兴奋又忐忑。手中的炭笔仿佛有了生命,每一笔落下,都在试探纸张的边界。老师常说:“线条是素描的灵魂。”这句话在当时并未引起我太多共鸣,直到我真正开始练习。从最基础的直线到复杂的曲线,从简单的几何体到立体的人物轮廓,我逐渐体会到,线条不仅仅是勾勒形状的工具,更是一种情感的表达方式。 《尝试》546*787mm 《年迈》600*900mm 2025-Septerber 邹晴天 这段素描学习时光,以炭笔为媒,以画布为壤,让我在黑白灰的世界里收获了满满的成长。初学时,线条僵硬、光影混乱,连简单的静物都难以勾勒出准确形态,一度陷入自我怀疑。但在老师的悉心指导下,从排线的轻重缓急到观察对象的整体视角,从比例结构的精准把握到明暗调子的层次叠加,我逐渐找到门道。 每一次修改习作、每一次调整光影,都是与造型艺术的深度对话。那些在画室里专注打磨的日子,那些为了呈现物体质感而反复尝试的瞬间,都成为了最珍贵的记忆。感谢老师的专业点拨,也感谢不曾放弃的自己。 素描教会我的不仅是绘画技巧,更有一种沉下心来、精益求精的态度。结课不是终点,而是新的起点。未来,我会带着这段时光里的收获与热爱,继续在艺术之路上探索前行,用线条与光影记录更多美好与思考。 《墨痕凝静》546*787mm 《多面观·人物肖像》600*900mm 刘思田 回顾《素描基础》课程,我感触良多。静物写生中,从最初面对一堆瓶瓶罐罐不知从何下笔,到后来能主动分析物体的结构、光影层次,用线条和明暗塑造出有体积感的静物组合,我学会了在平凡物件中发现形式美。人物写生时,从对五官比例的反复琢磨,到尝试捕捉模特的神态动态,每一次写生都是对“形神兼备”的探索,让我明白素描不仅是画“形”,更是画“魂”。这门课锻炼了我的观察力、造型力,也让我对素描的严谨与灵动有了更深体会。今后,我会继续在静物与人物的素描世界里深耕,把学到的技巧转化为对生活与人性的艺术表达,在素描之路上不断进阶。 《静物》546*787mm 《人》600*900mm 2025-Septerber 康乃昕 大学素描学习,彻底颠覆了我对“画得像”的浅层认知,让我触摸到素描作为艺术基础的深层逻辑。不同于高中阶段的程式化训练,这里的素描更强调对物体本质的探究与表达。 课堂上,老师不再只关注线条的工整,而是引导我们观察物体的结构、光影与空间关系。从几何体到静物组合,从石膏像到人物肖像,每一次写生都是一场“解码”过程——用交叉线勾勒结构转折,用疏密排线表现明暗层次,用虚实对比营造空间纵深感。那些反复擦拭的画纸、堆积的铅笔屑,都是打磨观察力与表现力的印记。 最深刻的感悟是“素描即思考”。绘画时不仅要动手,更要动脑:如何取舍细节突出主体?如何通过光影传递质感?这些思考让我明白,素描不是简单复刻,而是对物象的理解与重构。这段学习不仅提升了我的绘画技巧,更培养了我严谨、专注的思维方式。未来,我会带着这份对本质的探索精神,在素描之路上稳步前行,夯实艺术创作的根基。 《鸽鸽与花花》546*787mm 《男女人像》600*900mm 德吉 为期一段时间的素描课已落下帷幕,这段专注于笔与纸的修行,让我对造型艺术有了更深刻的认知。课程核心围绕人物头像三个角度写生与静物刻画展开,每一次落笔都是与形态、光影的对话。这段素描课的学习,于我而言是技艺与心智的双重成长。从人物头像三个角度的攻坚到静物的细致描摹,每一步都藏着突破自我的印记。作为大一新生,这门课程不仅让我夯实了绘画基础,更教会我以严谨的态度面对学习与创作。未来,我将带着这份成长的沉淀,在艺术之路上稳步前行。 《器物与鸽》546*787mm 《三面观》600*900mm 2025-Septerber 李苏格 在本学期的素描学习中,我对艺术有了更深的理解。通过每一次观察与描绘,我学会了用眼睛去捕捉事物的本质,用心灵去感受对象的情感。从静物到人物,每一幅作品都成为了我与世界对话的方式。素描不仅是一门技艺,更是一种生活态度。它教会我耐心与坚持,让我在浮躁的世界中找到内心的平静。每一次擦改与重画,都是对自我的审视与超越。通过这门课程,我更加珍惜创作的过程,享受艺术带来的纯粹与美好。未来,我将继续在素描的道路上前行,用画笔记录生活中的点滴感动。我相信,只要保持热爱与专注,艺术将永远是我生命中最温暖的陪伴。 《素描静物》546*787mm 《素描头像》600*900mm 杨振蛟 结束了这门素描课,我才真正体会到,素描远不止是简单的勾勒线条,它更像是一种用铅笔进行的思考。从整体的构图、比例,到局部的结构、纹理,再到光线如何在物体表面游走,形成微妙的明暗层次。那些看似枯燥的排线,是为了塑造体积感;反复涂抹的明暗,是为了表现空间感。过程中虽有画不好的沮丧,但更多的是突破瓶颈后的喜悦。素描教会我的,不仅是绘画技巧,更是一种细致入微的观察方式和严谨耐心的做事态度。 《传统元素的素描对话》546*787mm 《多面观·人物素描肖像》600*900mm 2025-Septerber 赵铭杨 素描,像是一场与静物的对话,用线条编织情感,用明暗诉说故事。每一笔都是心的轨迹,每一划都是时光的沉淀。 在素描的世界里,我学会了慢下来。观察光影的流转,感受线条的呼吸,让浮躁的心在纸张上沉淀,找到片刻的宁静与专注。在素描中,我学会了用不同的角度看待世界。即使是平凡的物体,也能在笔下焕发出独特的魅力。这是一种视角的转变,也是一种心境的成长。 《素描静物》546*787mm 《素描头像》600*900mm 谭佩锦 在这两个月左右的时间里,老师教会我素描绘画技巧,素描更教会我一种专注的态度。曾在课堂上,为了捕捉精准的比例,我反复测量比对;为了呈现细腻的质感而耐心打磨线条疏密。同时,老师也教会了我不同的绘画方法和技巧,给予我更好的作画心态。如今再翻看最初的作品,清晰感受到自己在观察方式与表现能力上的蜕变。这段学习只是美术之路的起点,未来我将带着这份收获,继续探索光影与造型的奥秘,以更扎实的功底奔赴接下来的艺术学习。感谢老师的指引,也感谢不曾放弃的自己。 《素描静物》546*787mm 《素描三面头像》600*900mm 2025-Septerber 徐佳佳 本次素描课程让我收获满满。在两位老师的指导下完成了第一幅静物写生和人物写生。素描课程已圆满落幕,这段与黑白灰相伴的学习旅程,让我收获颇丰,倍感珍贵。初入课堂时,我对素描的认知仅停留在简单的线条勾勒,面对静物写生的构图与人物写生的神态刻画,常常手足无措。幸运的是,两位老师始终耐心细致地指导,从排线的力度控制到光影的层次表现,从物体结构的剖析到人物情感的捕捉,一步步引领我攻克难关,最终成功完成了人生第一幅静物写生与人物写生作品。素描教会我的不仅是绘画技巧,更有一种专注与耐心。静坐画前,需沉下心观察、思考、打磨细节,这种对事物本质的探究精神,也将迁移到我的学习与生活中。如今翻看最初的画作,便能清晰感受到自己的成长。虽然作品仍有不足,但这段宝贵的经历让我对艺术有了更深的理解。未来,我会带着这份热爱继续练习,在黑白灰的世界里不断探索前行。 《静物写生》546*787mm 《男子肖像三态》600*900mm 秦褚宝 《素描基础》课程转瞬即逝。作为一门大学必修课,它于我而言,远不止是学会描绘物象,更是一场深刻的认知革命。 课程初期,我习惯于概念化地描绘物体,画出的苹果总带着“苹果”的符号感。在老师的引导下,我学会了“结构性地观看”:一个物体不再只是轮廓,而是由无数个面在光影中转折、衔接而成的实体。我们研究几何体,是为了理解万物归纳后的本质;我们练习排线,是为了让调子服务于空间和体积的建构。这门课洗刷了我浮于表面的观察习惯,教会我沉下心来,与对象进行真诚的对话。 感谢老师的专业传授与耐心指正。这门课赋予我的,不仅是一双更能发现美的眼睛,更是一种沉静、专注与理性的工作方法。结课不是结束,这份对结构与秩序的洞察力,将如同一块坚实的基石,支撑我未来在专业领域走得更远。 《静物一组》546*787mm 《女老年头像》600*900mm 2025-Septerber 郭鑫雅 静物素描是一场与静谧之物的对话。石膏几何体、陶罐、褶皱的衬布,它们在灯光下凝固成永恒。练习的是对构图、质感和光影的极致把控。在反复排线中,心也沉淀下来,学会在绝对的理性与秩序中,捕捉物体内在的稳定与尊严。而人物头像素描,则是一场动态的、与灵魂的邂逅。面对模特,捕捉的不仅是五官的比例,更是那眉宇间稍纵即逝的神采,是眼神里流露出的故事与情绪。笔触之下,是生命的温度与呼吸。每一次尝试,都是一次对他人的理解与共情。从静物到人物,仿佛是从“格物”到“阅人”的升华。静物训练了我的眼与手,让我能从容地构建形体与空间;而人物则呼唤我的心与情,要求我去感知并表达那不可见的生命律动。这两门课程,一静一动,一物一人,共同塑造了我的观察方式,让我明白:艺术的终极对象,永远是鲜活的生命与深邃的内心。 《静物》546*787mm 《人》600*900mm 王鑫泉 大学美术学习,是一场从“技法练习”到“艺术表达”的蜕变。不同于高中阶段的应试训练,这里的绘画更注重个性与思考,让我真正体会到艺术的自由与深度。 课堂上,我们不再局限于单一题材的临摹,而是尝试静物、风景、创作等多种形式。素描课上对结构的精准把握,色彩课上对情感的色彩转译,速写课上对瞬间的捕捉,每一项训练都在打磨我的观察力与表现力。老师常说“画外功夫更重要”,课后泡在美术馆看展、研读艺术史、与同学探讨创作思路,让我明白绘画不止于画笔,更源于对生活的感知与对世界的思考。 这段学习让我突破了自我设限,从害怕“画得不像”到敢于“画得不同”。那些反复修改的草图、调色盘上混合的色彩、创作时的纠结与顿悟,都成了成长的印记。绘画于我,不再是单纯的技能,更是表达自我、沉淀内心的方式。未来,我会继续在笔墨色彩中探索,用画笔传递对艺术的热爱与对生活的理解。 《素描静物》546*787mm 《素描头像》600*900mm 2025-Septerber 毛茜 当最后一笔炭痕定格在画纸上,为期七周的素描课悄然落幕。回望这段旅程,我惊讶地发现,收获的远非仅是几张习作,而是一场由外至内、深刻而持久的自我提升。素描,这门最基础的艺术语言,以其严谨与纯粹,重塑了我的感知、思维与心性。 此次素描课提升了我的观察力,从“看见”到“洞察”。脱离了联考的高效速成化模式,我不再仅仅识别物体,将目光挤在小小的照片上,而是开始分析其内在的结构、转折的微妙、以及光影如何沿着形体流淌,塑造出体积与空间。我学会了“比较”,用虚拟的辅助线衡量物体间的比例关系;学会了“概括”,将复杂的对象分解为基本的几何形态。世界在我眼中,从未如此清晰、立体和充满细节。这种从“看见”到“洞察”的飞跃,是素描课赠予我最宝贵的礼物。 在这个过程中,我的逻辑思维与规划能力得到了极大的锻炼。我学会了在动笔前“胸有成竹”,预见画面的最终效果;学会了在处理局部时,始终绷着一根“整体关系”的弦,避免陷入细节而破坏全局。 最重要的是素描课成为了我的一场精神修复。反复的排线练习,磨砺了我的耐心;无数次对瑕疵的修改,培养了我的坚韧与不妥协的匠心精神。 《静物练习》546*787mm 《中老年肖像》600*900mm 郭长瑞 这段美术课程的学习,时光虽短暂却意义非凡,让我收获满满、受益匪浅。每一点进步都离不开老师的悉心指导。课堂上,老师总能精准指出我作品中透视,构图等问题,并用生动的示范和耐心的讲解,帮我打通创作思路,让我逐渐领悟到美术创作不仅是技巧的呈现,更是审美与思考的融合,使我获益良多。与同学们的交流学习中,我也清晰认识到了自身的不足。同学们比我更加优秀,也激发了我迎头赶上的动力。我开始主动借鉴他人长处,在临摹与创作中不断反思调整,绘画逻辑和表现力都有了明显升,我的造型能力也有明显提升。这段旅程让我明白,美术学习没有捷径,唯有多看、多练、多思。感谢老师的谆谆教诲与同学的陪伴激励,未来我会带着这份收获与反思,继续深耕热爱,在艺术之路上稳步前行。 《素描静物》546*787mm 《素描头像》600*900mm 2025-Septerber 王效瑞 我总觉得,素描是一种坦诚的艺术,它摒弃了所有的修饰与虚饰,直面现实。那些简单的线条,不需要多余的色彩,却能让人一眼看到形体的力量。每一根线条的起伏,都像是土地上的沟整,充满了岁月的痕迹。画家用线条去触摸物体的轮廓,就像我们用语言去描绘生活中的细节,越简单,越接近真相。在素描中,光影的变化是极为重要的。光,不足均匀的,它在每一处都有着微妙的差别。有时候,黑暗中才最能显现出光明的力量。素描中的光影对比,就像生活中的矛盾与冲突。没有深刻的阴影,光亮就显得甚白无力;而没有那些微弱的光,黑暗又会吞噬一切。 《素描静物写生》546*787mm 《素描人头像》600*900mm 刘暄 大一上学期的素描课,像一束光,照亮了我对艺术与自我的新认知。 它首先教会我的不是画技,而是“观看”。老师让我们“忘掉概念,忠于所见”。我学会了眯起眼捕捉整体的明暗,睁大眼审视细微的转折。手中的铅笔,一遍遍的排线,是与静物和光影的真诚对话。 这门课更是一场心性的修行。在画架前度过的数个下午,磨去了我的浮躁。当全神贯注于轮廓与比例,世界变得格外安静。 素描是朴素的,却蕴含着艺术最根本的法则。它让我懂得,美,就藏在精准的线条和丰富的光影之中。这不仅是绘画的起点,也将是我大学生活乃至人生中,一份沉静而坚实的力量。 《光阴的容器》546*787mm 《岁月刻下的诗》600*900mm